Victoria Camps (filósofa): “La libertad reducida a puro egoísmo no es libertad”

Los ciudadanos han perdido la confianza en las instituciones, en los bancos, en las compañías telefónicas, en los demás. La filósofa barcelonesa, una de las pensadoras españolas más influyentes, desentraña este fenómeno en su nuevo libro, ‘La sociedad de la desconfianza’. Sostiene que plantearse la propia libertad es plantearse el bien de los demás

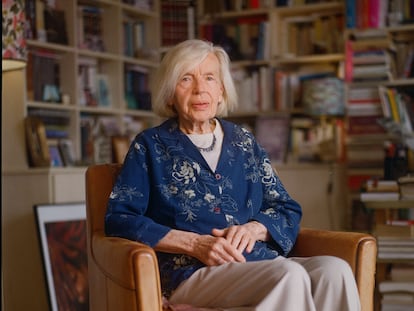

El calor por fin ha aflojado a finales de agosto, y el camino que va de la estación de Sant Cugat del Vallès a la casa de Victoria Camps (Barcelona, 84 años) se abre propicio para vagar y preguntarse sobre el bien y el mal, pero sin mucho ahínco. Al fin y al cabo, uno espera que al llegar a la casa encuentre algo de claridad y alguna respuesta: Camps es una de las mayores especialistas en Ética de nuestro país. Catedrática emérita de Filosofía Moral y Política de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), es autora de decenas de libros, entre los que destacan Virtudes públicas (Premio Espasa de Ensayo en 1990), El siglo de las mujeres (1998), Breve historia de la ética (2013) o El gobierno de las emociones (Premio Nacional de Ensayo en 2012). Desde su posición de académica ha participado en todos los debates, desde el feminismo y la educación hasta el federalismo y la bioética. Y también ha tenido contacto directo con la política, como senadora independiente para el PSC de 1993 a 1996, y como miembro del Consejo de Estado entre 2018 y 2022.

Lo primero que aparece en la casa son las bicis y juguetes de los nietos de la profesora, esparcidos por el patio, una estampa del verano que ella ha pasado intentando huir del calor, y leyendo, en su e-book —“es mejor para la vista, y además tenemos ya tantos libros”, dice—, la última novela de su amigo Javier Cercas, o el ensayo Universalismo radical, del filósofo israelí Omri Boehm, una crítica al pensamiento identitario en pleno horror en Gaza. Camps también reflexiona sobre el individualismo y la crisis de la ética en su próximo libro, La sociedad de la desconfianza (Arpa), que se publica el próximo 3 de septiembre. Ante un mundo que da señales de desmoronarse, apuesta por la formación en virtudes éticas y por hacerse la pregunta ética por excelencia: “¿Qué debo hacer?”

Pregunta. ¿Por qué esta pregunta?

Respuesta. Según Kant, esta es la pregunta del ser racional, del ser humano. Pero hoy no nos la planteamos, y eso tiene mucho que ver con este concepto actual de libertad al que me refiero en el libro, un concepto muy reduccionista: ser libre es hacer lo que uno desea sin preguntarse para qué. Si entendemos que la libertad no tiene nada que ver con esa pregunta, la sociedad pierde cohesión, y esto explica por qué hemos dejado de confiar los unos en los otros o en las instituciones.

P. Hacerse esta pregunta puede dar vértigo. ¿Cómo se evita el pesimismo o el nihilismo?

R. Lo que motiva la ética es la insatisfacción acerca de lo que ocurre: vemos que hay cosas que están mal y tenemos la esperanza de cambiarlas, lo que nos lleva a preguntarnos qué hacer. Sin esperanza no se puede vivir.

P. El libro es una crítica feroz contra el individualismo. ¿Cómo vivimos nuestra libertad?

R. La afirmación del individuo como el centro de todo, muy propia de la filosofía occidental, es un progreso. Es afirmar que el ser humano es capaz de hacerse un plan de vida, y esa libertad hay que protegerla y hay que luchar por ella. Pero el ser humano no es solo pura autonomía: es un ser relacionado, vive con otros. Plantearse la propia libertad es al mismo tiempo plantearse el bien de los demás. La libertad reducida a puro egoísmo no es libertad.

“Decir que uno puede decidir si es hombre o mujer a los 14 años es pasarse de rosca, la personalidad no está formada”

P: La sociedad de la desconfianza recuerda a La sociedad del cansancio, de Byung Chul Han, al que cita a menudo. ¿De qué están alertando los filósofos?

R. La ética ha estado en crisis siempre. Siempre hemos necesitado hablar de esa tendencia al mal y de la necesidad de corregirla. Por eso el discurso ético de las virtudes me parece muy importante hoy. Los griegos se planteaban la corrección de la tendencia al mal como la construcción del carácter en el seno de una sociedad. Es decir, hay que construir un ethos individual que sea coherente en la colectividad.. La moral se aprende, lo decía Aristóteles, a través de los modelos, alguien debe inculcar eso. Los líderes buenos son aquellos que tienen esa autoridad. Eso es lo que hoy se ha destruido y se ha desmoronado.

P. ¿Cómo se puede restaurar la confianza en la política?

R. El problema es que siempre hay bronca política. Confrontación, bulos, controversia, y ahí la discusión ética es inexistente. Los medios de comunicación también tienen un papel, siempre se interesan más por lo que está mal. Decía Chesterton que lo que está mal en el mundo es que no nos preguntamos qué es lo que está bien. Es más complicado responder a qué es lo que está bien, pero hay ejemplos.

P. Dígame algunos.

R. No todos los políticos son corruptos, los hay que intentan hacer bien su trabajo. Y cuando falla el Estado de bienestar o hay catástrofes, la gente se moviliza y hay sectores muy caritativos que hacen una función importante. Los hombres buenos no desaparecen.

P: ¿Qué aprendió de su paso por la política institucional?

R. Te das cuenta de la dificultad que tiene una institución tan básica para la democracia, como es el Parlamento, de discutir los temas con una visión de Estado, más responsable, y no desde un partidismo que nadie es capaz de abandonar. Uno de los grandes problemas de la política es el cortoplacismo. La política no puede ser un seminario filosófico sin fin, pero los grandes problemas no se solucionan en dos días. Otro gran tema de la política es la falta de control. La corrupción que ha aparecido ahora, del PP o del PSOE, ¿no se podía controlar? ¿No funcionan los mecanismos? La ley de transparencia fue un gran avance teórico, pero no sirve ni en casos tan ridículos como los de los currículos. Es lo que Aristóteles llamaba acrasia, una sociedad que tiene muy buenas leyes, pero que no sirven de nada porque nadie las cumple.

“Es más simple hablar de los inmigrantes diciendo que son delincuentes, que plantearse lo necesarios que son”

P. Hace 35 años publicó Virtudes públicas, ¿cómo ha evolucionado este libro a la luz de lo que comenta?

R. Es quizá el problema más grave que tenemos hoy: la formación de un carácter virtuoso. Los códigos de conducta o éticos son el procedimiento moderno de plasmar la ética en unas normas, pero esto la hace demasiado similar al derecho. Los principios éticos se cumplen porque te los crees. Eso ocurre cuando la persona es virtuosa, y ha asimilado la justicia, la equidad, la valentía de hacer las cosas bien.

P. ¿La falta de confianza afecta a todas las instituciones?

R. Sí, a todo. A las instituciones, pero también a las grandes empresas, los bancos, las eléctricas, las telefónicas, etcétera. Nos fiamos poco. Entre otras cosas porque el contacto personal también ha dejado de existir, y nos sentimos muy desprotegidos frente a posibles fraudes, frente al lenguaje críptico de las administraciones. Para generar confianza tienes que hacer cosas que generen confianza. Pasar a los hechos. Un ejemplo muy reciente: el presidente del Gobierno ha dicho que quiere un pacto de Estado contra la emergencia climática. La primera crítica que se le hace es lógica: sea concreto. A veces la política parece más abstracta que la filosofía.

Sentada en su butaca, Camps despliega en su mirada cierta severidad —no en vano ha pasado buena parte de su vida preguntándose cómo corregir lo que está mal en el mundo— con una sonrisa optimista. Está rodeada de la biblioteca que compartía hasta hace poco con su marido, el académico Francisco Rico, uno de los mayores expertos en el Quijote, fallecido el año pasado. Decenas de retratos de Don Quijote y Sancho, que algo saben también sobre la locura y la razón, asisten a la conversación, que ahora da vueltas sobre cómo deseamos.

P. Cita una frase de Sartre: “La libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno hace”.

R. Querer lo que uno hace es reflexionar sobre ese querer, más allá del deseo inmediato. Y ahí entra la voluntad, que es distinta del deseo. La voluntad es querer desde la conciencia.

P. Entregarse al deseo sin control también abre horizontes que no imaginamos. El Quijote se entrega del todo a la pasión.

R. Claro, es esa canción de Non, je ne regrette rien (no me arrepiento de nada). En un cierto sentido yo asumiría ese lema, pero eso no es incompatible con reconocer equivocaciones. Se trata de tomar responsabilidad.

P. En el libro reflexiona mucho sobre hacerse mayor y la soledad. ¿Estamos más solos?

R. La soledad se ha convertido en un problema endémico de la sociedad. Se habla de una soledad no deseada. Es un problema de una sociedad egoísta, atomizada, donde las relaciones sociales tienen muchos flancos débiles y donde las familias se desestructuran. Pero es importante plantearse el aprender a vivir en soledad, a sacarle fruto. Hay que enfocarlo desde uno mismo: a mí me ayuda mucho a leer, pero claro el gusto por la lectura no se improvisa, hay que cultivarlo, como la música, el teatro, el cine…

P. Hace 30 años que publicó El siglo de las mujeres. ¿Cómo ve el feminismo hoy?

R. Hoy está enredado, porque ha caído demasiado en este problema de la identidad secundaria, de la identidad sexual y de su reconocimiento, de esa confusión entre el sexo y el género, se ha llegado a confundir todo. Y en cambio, hay grandes problemas que ponen de manifiesto que la emancipación de la mujer no se ha realizado del todo: la violencia de género, la desigualdad en el ámbito más doméstico, en la conciliación, en los cuidados… La izquierda, sobre todo la extrema izquierda, ha puesto el énfasis en el reconocimiento de las identidades, que es importante, incluso pasándose de rosca, y ha dejado al margen la igualdad económica.

“No sabemos si la gente se enteraba de lo que ocurría en el Holocausto. Hoy [con Gaza y Ucrania] no se puede ocultar”

P: Dice que se han pasado de rosca con las identidades. ¿Se puede ir demasiado lejos con algo que afecta tanto a la dignidad de las personas?

R. ¿Reconocer la dignidad de las personas es darles libertad para que decidan lo que quieran sobre sus vidas en todos los sentidos? Yo siempre pongo a Stuart Mill como el filósofo al que hay que leer para entender qué es la libertad liberal, en el mejor sentido de la palabra liberal: poder hacer todo aquello que las leyes me permiten hacer y que no dañe a los demás, y, al mismo tiempo, crear una individualidad propia. Pero decir que uno puede decidir si es hombre o mujer a los 14 años es pasarse de rosca, porque la personalidad no está formada todavía. No parece muy pensado ni muy bien decidido.

P. Usted ha reflexionado mucho sobre la educación. ¿Qué le falta hoy a la escuela?

R. Las reformas pedagógicas han querido corregir unos errores del pasado que tenían que ver con la excesiva disciplina, la homogeneidad, la represión… Pero todo eso, en parte, es inevitable, porque educar a un niño es ponerle límites desde una autoridad que hoy tampoco se quiere reconocer. Las reformas tampoco han logrado mejorar los resultados de la educación. Quizá lo que habría que plantearse es si no hay que educar desigualmente para obtener resultados mejores. Rawls tiene el principio de la diferencia: favorecer más a los que están peor. A lo mejor enseñar otras cosas. Apenas se habla de la formación profesional. No hay gente que haga los trabajos necesarios. Para eso también necesitamos la inmigración, porque a la gente se le ha metido en la cabeza que esos trabajos no son buenos. Michael Sandel, en La tiranía del mérito, dice que la meritocracia es una de las razones del triunfo de Trump.

P. ¿Por qué cree que la gente busca cobijo en las propuestas ultras?

R. Porque son más sencillas de entender. Es más simple hablar de los inmigrantes diciendo que no caben y que son delincuentes, que plantearse lo necesarios que son y cómo aprovecharlo. Normalmente son respuestas simples a preguntas complejas.

P. En Gaza, en Ucrania, ¿cómo miraremos al otro cuando todo pase?

R. ¿Y cómo nos mirarán a nosotros? En el Holocausto no sabemos si la gente se enteraba de lo que ocurría. Hoy nos enteramos, no se puede ocultar. Y reaccionamos poco. Burke decía que lo único que hace que el mal prospere en el mundo es que los hombres buenos dejen de actuar. Hombres buenos hay muchos, ¿no? Y la mayoría de la gente está en contra de la guerra. Tenemos que volver a la pregunta fundamental, qué debemos hacer. El primer paso es tomar conciencia de que hay muchas cosas que funcionan mal. Si nos sentimos impotentes es porque todo el mundo puede hacer algo.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma