Curtis Yarvin: “Se necesita una dictadura corporativa para reemplazar a una democracia moribunda”

En el último año, el pensador provocador ha dejado de ser una figura marginal de la llamada “Ilustración oscura” para instalarse en el centro de la guerra ideológica estadounidense como oráculo del ‘MAGA universe’

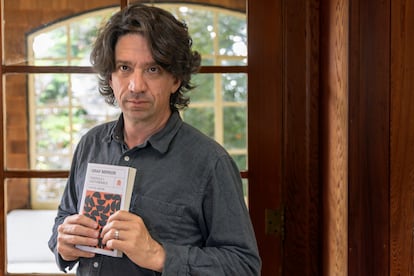

A primera vista, Curtis Yarvin (1973) parece el mensajero intelectual de una facción de extrema derecha conformada por multimillonarios de la costa oeste de Estados Unidos. Su trayectoria profesional mezcla aspiraciones tecnológicas con inclinaciones culteranas, como bautizar a dos de sus empresas Urbit y Tlon, una señal directa a Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, el célebre cuento de Jorge Luis Borges.

En su reciente libro Gray Mirror. Fascicle 1: Disturbance, Yarvin revela una silueta diferente: un polímata ambicioso pero disperso, el prototipo intelectual de una época intoxicada por el exceso de información y polarizada hasta el delirio: un tiempo de ciudadanos indignados y tan confundidos que pueden tragarse el primer disparate que les vendan.

Existe, sin embargo, un tercer Yarvin: un pensador provocador, de mente inquieta y aspecto juvenil, que aboga por ideas antisistema como abolir la democracia y el gobierno para reemplazarlas por una tiranía corporativa de corte tecnocrático.

En el último año, Yarvin ha dejado de ser una figura marginal de la llamada “Ilustración oscura” y cortesano de Peter Thiel —una de las personalidades más influyentes de Silicon Valley y Estados Unidos— para instalarse en el centro de la guerra ideológica estadounidense como oráculo del MAGA universe, aunque él insista en marcar distancia. The New York Times, The Washington Post y The New Yorker le han dedicado extensos perfiles. Sus ideas han rebotado en una docena de programas de televisión y podcasts con gran audiencia en la derecha radical, incluido el show de Tucker Carlson.

Algunos insisten en que es el filósofo detrás de J.D. Vance. Su pensamiento, sin embargo, es menos un sistema cerrado que una colcha de retazos cosida con historia, literatura y frecuentes clavados en Wikipedia.

Yarvin abrió la puerta de su casa, en el exclusivo vecindario de Berkeley Hills, a media hora de San Francisco, un lunes temprano en la mañana. Estaba en calcetines y vestía jeans y una camisa que parecía escapada de una botella.

La premisa del diálogo era una provocación: ¿cómo entender el desbarajuste que vive Estados Unidos? Durante cuatro horas en dos entrevistas, sus respuestas serpentearon entre digresiones oceánicas, alternando referencias a Orwell y García Márquez con estocadas ponzoñosas contra la elite y el establishment político. Extraer una visión coherente de ese zigzagueo no fue tarea fácil. Pero Yarvin fue siempre excepcionalmente receptivo al cuestionamiento y la crítica, como si lo que más disfrutara no fuera tener la razón sino el puro deporte de debatir.

Pregunta. Dice que la democracia está muriendo y que las sociedades liberales se están descomponiendo. ¿Cuáles son los indicios más claros?

Respuesta. Antes que nada, habría que definir “democracia”. Demasiadas veces se utiliza en un sentido casi orwelliano, como un eufemismo para el gobierno de una serie de instituciones selectas, cuando en realidad hablamos de algo mucho más parecido a sociedad civil. En la práctica, eso que la mayoría de los países llaman democracia es más bien una oligarquía meritocrática. Esta diferencia es fundamental, porque determina cómo analizamos todo lo demás; lo que parece democracia casi siempre es la administración institucional de una élite que se autoperpetúa.

Mire la historia estadounidense, especialmente en Nueva Inglaterra, y verá cómo Harvard y las universidades top han estado engranadas al poder desde el principio. El entramado educativo, editorial y el funcionariado forman lo que llamo la Catedral. La Catedral es como el cerebro, marca el rumbo intelectual; el deep state, la burocracia, es la máquina. Instituciones como Harvard, Yale y esas marcan los límites de lo que es ciencia legítima y, por tanto, lo que el gobierno puede hacer.

Este tipo de régimen, oligarquía de sociedades civiles, tiende a pudrirse con el tiempo. Se transforma en un mercado de ideas, pero el objetivo es el proceso, no el resultado. Por ejemplo, Harvard intenta funcionar como uno de esos mercados. La ciencia se vuelve otro mercado de ideas, lo cual es genial… hasta que deja de serlo. Las malas ideas pueden prosperar, la meritocracia también fracasa.

El populismo surge precisamente como una consecuencia inesperada de este mercado: gente común, como esas mamás del fútbol en Facebook, empieza a creerse y difundir teorías alocadas sobre vacunas o conspiraciones. Nadie dirige este proceso, ni es propaganda rusa. Es simplemente lo que el sistema produce por naturaleza.

P. Esas mamás del fútbol son engañadas por la desinformación. Ahora Robert Kennedy, que es antivacunas, dirige salud pública. ¿No es ese nombramiento recompensar el pensamiento mágico con fines demagógicos?

R. Por supuesto. El pensamiento mágico ahora puede acceder a poder real, lo cual es peligroso y aterrador. Estamos entre una meritocracia institucional agotada y un populismo cada vez más errático. Ambos problemas. El sistema no sabe adaptarse, los dos polos están cansados y atrapados, como una pareja en crisis que ya solo ve los defectos del otro sin poder separarse.

Para mí, la pandemia de Covid mostró todas estas grietas de forma brutal, igual que Chernóbil lo hizo con el fracaso de la Unión Soviética. El Covid no fue un instrumento para causar una crisis, sino ciencia normal convertida en locura burocrática: lucha por subvenciones, demostrar problemas que podrían venir, proteger intereses institucionales. El sistema incentivó el riesgo, la negación y el encubrimiento; no hay un villano, solo un proceso fuera de control.

P. Cree que el virus no salió del mercado de Wuhan sino que fue un experimento de laboratorio que se descarriló.

R. Exacto y lo encubrieron, como demuestra la excelente investigación de Katherine Eban en Vanity Fair. El mercado de ideas es evolutivo, produce ganadores, pero la evolución no siempre crea flores bonitas, solo las ideas más virales. La meritocracia no siempre premia la verdad; a veces el brillo, el consuelo o el beneficio. Vuelvo a las vacunas, tienes a madres desconfiando del sistema, mientras la élite puede hasta provocar daños y taparlos. El periodismo científico falló mucho porque dependía demasiado de tener acceso a los mismos funcionarios a los que debía vigilar.

P. ¿Y cuál es la lección? ¿O sobre cómo lo gestionó Trump, que ni siquiera fue el populista clásico durante la pandemia?

R. El populismo autoritario, aunque peligroso, de vez en cuando aporta una cruda dosis de sentido común. Mientras tanto, las élites intelectuales a veces inventan ideas increíblemente complejas y francamente disparatadas que se ven inteligentes pero que en el fondo no lo son. En cierto sentido, a veces el populismo funciona como antídoto. Claro, si se va al extremo, como en Chile en los 70 de Pinochet o Alemania en los 30, se vuelve otra cosa mucho más peligrosa. La meritocracia tiene fallos serios, el populismo autoritario también. La pregunta es, ¿qué pasa cuando colisionan ambas fuerzas, cada una con sus defectos?

Mire a Trump y el Covid. A principios de 2020, el discurso dominante era que el Covid no importaba: ve a Chinatown y lámete el pomo de una puerta. Luego Trump, por motivos que solo él sabe, cambia radicalmente, y la élite, la esposa en el cuento de ese matrimonio disfuncional, da un giro completo y se vuelve más dura todavía. Eso deja a la vista la inestabilidad, la élite no lidera, reacciona, y a veces incluso radicaliza más en reacción a Trump, como el personaje Jack D. Ripper en Doctor Strangelove, quien ordena un ataque nuclear a la URSS porque una conspiración comunista busca controlar los “fluidos corporales” de los estadounidenses. Al final, solo Suecia siguió igual. Yo fui halcón al principio y gané dinero apostando porque el Covid sería devastador, pero, mirando atrás, fue un país como Suecia el que estaba en lo cierto.

¿Un sistema quebrado?

P. Entonces, ¿Trump no rompió el sistema? ¿Solo mostró que ya estaba roto?

R. Exacto. Él sólo visibilizó lo frágil, absurdo y quebrado del sistema, porque ya venía mal de fondo. Así es Trump en realidad. Para entenderlo, no hay que demonizarlo ni adorarlo; sólo comprendiendo cómo funciona esta comedia puede uno entender a Trump. La élite liberal del siglo XX cometió los errores que el Covid destapó y encima intentó esconderlos.

Volviendo a la pareja, Trump, el marido, actúa de forma caótica, casi autodestructiva, mientras el sistema de élite le responde con su propio desvarío, a veces peor. La conclusión es que el sistema de élite meritocrático es irreparable, solo repite sus propios fallos. El populismo autoritario es peligroso, sí, pero tal vez sea posible convertir el populismo en una medicina en vez de un nuevo mal, así como el veneno del monstruo de Gila sirve para fabricar Ozempic. ¿Podemos canalizar esa energía, neutralizar el veneno y aprovecharlo, en vez de solo crear un problema nuevo?

P. O sea, ¿esa es su propuesta?

R. Así es. No pido que lo aceptes, solo que te preguntes si puede tener sentido. El reto real es encontrar la forma de transformar esa energía caótica del populismo en algo que renueve lo que la meritocracia ya no puede sostener. Esa es la pregunta clave.

P. ¿Ve a Trump como híbrido entre la meritocracia y el populismo? ¿Encarna su modelo de CEO autoritario?

R. No. Solo mira su historial, no es un ejecutivo disciplinado ni un líder operativo. La Trump Organization es puro marketing, no gestión real. Compáralo con alguien como Elon Musk. Él construye empresas colosales y solo triunfa si tiene control total y socios competentes, como Gwynne Shotwell en SpaceX. Musk es visionario pero no un gestor, y Trump ni siquiera eso. JD Vance es más interesante, habla el idioma de la élite y de la calle, justo lo que hace falta. Al final, gobernar va de resultados, no de dividir el poder. ¿Quién gobierna mejor?, es la pregunta.

P. ¿Y cómo arregla eso su modelo de CEO-dictador?

R. Los aristócratas existirán igual, pero no todos deben competir por el poder político. Mejor dirigir su ambición a la excelencia, al arte, la arquitectura, proyectos importantes. Los que sí entren en el gobierno, deben hacerlo en una estructura que funcione, donde la ambición fortalezca el sistema, no lo debilite. Eso es lo que tenían las monarquías ilustradas, los mejores artistas y científicos en el centro, apoyando al Estado. Si no hay esa estructura, el talento se dispersa y el sistema se rompe.

P. ¿Entonces, cómo se evita el caos?

R. Con jerarquía clara aunque premiando el mérito. El gobierno tiene que funcionar como una empresa bien llevada, un mando definido, lógica de promoción, misión compartida. La gente ambiciosa necesita rutas legítimas para aportar, no sentir que solo pueden destruir el orden para ser escuchados. Si no, tienes guerras civiles, revueltas inútiles o una parálisis absoluta. Mire Latinoamérica en el siglo XX. O el sistema migratorio estadounidense, es un caos absurdo, y eso es lo que pasa cuando no hay modo claro de canalizar la energía colectiva.

P. Hoy los partidos políticos apuestan más por la polarización que por el consenso, y la migración alimenta esa polarización.

R. Totalmente. Muchos migrantes se convierten en armas políticas, a veces sin saberlo. Su sola presencia los mete en las guerras políticas de Estados Unidos. California pasó de ser muy republicana a superdemócrata en unas pocas décadas y la migración fue clave. Ningún cambio de poder así ocurre por casualidad.

P. ¿Y el objetivo de MAGA no es reducir la diversidad para mantener el control blanco?

R. Yo digo que la inmigración hispana masiva compite directamente con los afroamericanos por trabajos poco cualificados y eso genera tensiones económicas reales en muchas comunidades. Además, es evidente que algunos políticos apostaron por la migración masiva solo para asegurarse votos, no por altruismo.

P. ¿Apoya las políticas migratorias actuales?

R. Para nada. El sistema es completamente absurdo. El asilo, por ejemplo, es un chiste, hay historias falsas, burocracia imposible, resultados arbitrarios. Es una locura kafkiana.

El imperio rojo y azul

P. Estoy de acuerdo en que Estados Unidos no puede recibir a todos los refugiados del mundo, pero en la práctica solo acepta un 20%. Ese porcentaje se ha mantenido bastante estable en las últimas tres décadas.

R. A nivel global, la gente huye de gobiernos desastrosos. Muy a menudo, la política exterior estadounidense ha tenido mucho que ver con crear o mantener esos regímenes. Mi visión es muy cercana a la de Chomsky, muchos países funcionarían mejor si EE UU dejase de meter la mano.

P. No fue así con Venezuela.

R. Correcto, Venezuela es un caso aparte. Pero gran parte del descalabro regional se remonta a intentos del norte por imponer una utopía liberal a la fuerza, eso viene de generaciones, desde John Reed hasta hoy.

P. Como en Guatemala en los años 50, cuando sabotearon la democracia.

R. Conozco esa historia. Pero mire Chile, Allende fue elegido democráticamente y a su vez era cercano a Harvard y al establishment liberal de EE UU. Pinochet, en realidad, no tanto. Estados Unidos administra dos imperios: el Rojo, el conservador, formado por los militares y compañías como Exxon; y el Azul, el liberal, que es Harvard, la Doctrina Monroe, los Latin American Studies. Nadie llama al imperio Azul por su nombre, pero funciona como tal.

P. Pero si hablamos de migración, el gobierno sí sabe quiénes tienen Estatus de Protección Temporal o parole humanitario. Puede ubicarlos y precisamente por eso los persigue.

R. Sí, y eso expone otro error de los años Trump. Tratan de moverse dentro del propio sistema, estirando sus límites en vez de cortar por lo sano. Si no puedes despedir a los verdaderos responsables, acabas despidiendo a los becarios porque son los más fáciles de atacar.

P. El enfoque del arsenal nuclear.

R. Exacto, pero siempre sin hacerse la pregunta crucial, ¿cómo cortamos el nudo gordiano y qué ponemos en su lugar? Lo primero sería preguntarnos qué país queremos construir. No vamos a arreglar este lío con normas aún más estrictas y contradictorias. Por ejemplo, si un migrante titulado no busca ejercer la abogacía aquí, no pasa nada, pero la ley no reconoce esos matices.

P. Pero hay leyes y reglas. Si los migrantes las siguen, deberían poder quedarse.

R. La mayoría son un sinsentido. Son incoherentes entre sí, a veces se contradicen. Es un disparate. Ya coincidimos antes en que el sistema es ridículo.

P. Me refiero a que la sociedad sigue funcionando como un todo, pese a que hay zonas que funcionan y otras no.

R. Pero, en su conjunto, la sociedad está desalineada. Decenas o cientos de millones no hacen trabajos que les encajen o que aprovechen su potencial real. Estados Unidos necesita una reconstrucción profunda.

P. ¿Como el Proyecto 2025?

R. No, lo que propongo es mucho más ambicioso. ¿Por qué hablo de la necesidad de un dictador tipo CEO? Porque más o menos cada 75 u 80 años, Estados Unidos se topa con un presidente con esa energía. Franklin Delano Roosevelt fue el último. Es un patrón cíclico, como un cometa o un terremoto.

P. ¿Un dictador democrático?

R. Sí. FDR era como un patriarca de Gabriel García Márquez. Apareció en un momento excepcional, la Gran Depresión, y rehizo el país desde sus cimientos. Pero el deep state y la Catedral son el mundo que él construyó, las estructuras que nos definen hoy. No estuvo solo. Fue una revolución organizada por las élites. Por eso lo vemos tan distinto a otras figuras como Hitler, que también llegó por la vía democrática, pero de una forma mucho más populista.

P. Presidentes tipo CEO fracasaron en América Latina (Argentina, Chile, Perú, México, todos lo intentaron).

R. Fracasaron porque estaban acostumbrados a administrar empresas, no sociedades. La escala y la complejidad son otra historia. Sus poderes eran demasiado pequeños para el reto. FDR, o líderes históricos como Porfirio Díaz en México o Juan Vicente Gómez en Venezuela, llegaron más cerca de tener poder de Estado verdadero.

P. Pero eso liquida la democracia.

R. Literalmente. Esta democracia, tal como la conocemos, está agonizando. Su autoridad antes se sostenía en la fuerza física, en la amenaza de rebelión. Ahora el poder del pueblo es solo simbólico.

P. ¿Qué propone para interpretar la historia sin caer en relatos impuestos desde arriba, como el de la elite y el racionalismo de Silicon Valley que tanto cuestiona?

R. Buenísima pregunta. Hoy en día, para los que son “enemigos del sistema”, no hay margen para lo que antes se llamaba “mentiras piadosas”. Platón justificaba las mentiras piadosas para conservar el orden, pero las élites de hoy usan relatos ficticios solo para tratar de mantener el control. Un ejemplo: todos pretenden que la Unión Europea no es básicamente un conjunto de satélites norteamericanos. Se actúa como si no fuera cierto, pero todos lo saben. El propósito de esas ficciones es bloquear relatos alternativos. Cuando por fin aparecen narrativas de verdad alternativas, basta un error de hecho para desmontarlas porque siempre luchan contra el sistema partiendo de una debilidad de origen.

P. Su visión de una “monarquía corporativa” recuerda a utopías de ultraderecha que han terminado muy mal. ¿Por qué funcionaría en EE UU?

R. La mía podría funcionar en Estados Unidos precisamente porque este país sigue siendo el centro cultural e intelectual del mundo. Cuando otros países intentan gobernar tipo empresa, acaban en populismo autoritario y alienan a su élite creativa, que mira a Londres o Nueva York para inspirarse, no a Madrid o San Salvador. En EE UU, los intelectuales se sienten en el centro, lo que permite (aunque no lo haga fácil) unir la mente, el prestigio, la ciencia y el arte al poder, y no depender solo de la fuerza, como en tantos países periféricos. Esa unión es la clave para un orden estable y duradero. Para los países que ya no son centros globales, es casi imposible mantener la energía intelectual y cultural necesaria.

P. Ahora que menciona El Salvador, le gusta mucho Bukele.

R. Sí, la verdad. Lo que hace al buscar el diálogo —aunque sea con los locos americanos como Tucker Carlson— es astuto y poco visto. Honestamente me parece inteligente. Está haciendo lo correcto.

P. Pero Bukele persigue a periodistas, intelectuales, defensores de derechos. En el fondo, esos regímenes autoritarios siempre parecen temerle a la verdad. ¿Cómo ve el papel de la verdad, la mentira y el rol de la prensa y la ciencia, que hoy están bajo ataque?

R. También le temen a la mentira. Una mentira puede desestabilizar tanto como la verdad. Pero, al final, la verdad pesa más. Dicen que el periodismo y la ciencia están siendo “atacados”, y es cierto; pero sería más fácil defenderlos si fueran irreprochables. Ninguna institución lo es, claro, pero el New York Times lleva años sin defensor del lector... eso ya te dice que la autocrítica interna está en crisis.

P. Estuve casi seis años en The New York Times y sé cómo se trabaja allí. Mucha gente busca honestamente la verdad. Se cometen errores, claro, pero los esquivan como la peste.

R. Es mucho menos centralizado de lo que la gente cree. Es un sitio con grandes ideales y grandes puntos ciegos al mismo tiempo. La crítica seria tiene que mirar ambas cosas, la ambición y los fallos.

Monarquía corporativa

P. Volviendo a su “monarquía corporativa”, suena igual que las utopías de la derecha que al final acaban en caos y represión. ¿Por qué cree que esta vez podría ser diferente?

R. Cuando usamos así la palabra “autoritarismo”, en realidad estamos repitiendo los traumas del siglo XX. La gente actúa esos dramas, a veces sin darse cuenta. Al final, tienes la elección entre burocracia o claridad desde arriba, como el ejército o un restaurante bien llevado, que funcionan justo al revés que casi cualquier gobierno actual. Se trata de jerarquía y misión clara; los sistemas funcionan si los incentivos están alineados.

P. ¿Y cómo evita terminar en un infierno tecno-autoritario? Incluso en Estados Unidos se ve una tendencia preocupante al autoritarismo, y eso no es una opinión, es un hecho.

R. La misión de cualquier empresa es aumentar el valor de sus activos. Un gobierno se crea para mejorar el “precio” (metáfora de prosperidad social) del país, para el florecimiento humano. No hay que maximizar el PIB, sino el bienestar, siguiendo el viejo dicho romano: salus populi suprema lex. El bienestar del pueblo es la ley suprema. Los incentivos tienen que estar coordinados para todos, desde el CEO hasta el ciudadano, para que los buenos resultados salgan solos. De verdad creo que nadie, salvo algún libertario extremo, puede discutir que el objetivo de gobernar es el florecimiento humano.

P. Entonces su país-corporación es como un jardín bien cuidado por sus gerentes. ¿Eso no es la misma visión del “capital humano” de Harvard que tanto critica?

R. El enfoque de Harvard creció junto al auge de Estados Unidos, no es del todo malo. La idea también vale para Roosevelt y, con matices, incluso para un tipo como Franco. La clave es esquivar los defectos de la burocracia tipo Catedral y de la represión autoritaria de siempre.

P. ¿Y las libertades civiles? ¿Cómo las garantiza?

R. Un sistema bien diseñado no tiene motivos para perseguir a nadie. Es como un restaurante, nadie quiere envenenar a sus clientes. Si los incentivos están bien puestos, no dependes de santos, sino de que el interés propio empuje al bien común.

P. ¿No cree que solo puede haber gente como Elon Musk o Chomsky en países donde los derechos y libertades están garantizados?

R. Depende de lo seguro que esté el régimen. Harvard antes toleraba la disidencia, piensa en Chomsky. Hoy es mucho menos probable. Un régimen seguro deja hablar a sus críticos; uno débil los reprime.

P. Trump amenaza a la prensa, corta subsidios para empresas, la ciencia y las universidades. ¿Es eso simplemente el sistema mostrando sus propias grietas?

R. Exactamente. Todo sistema tiene manzanas podridas y errores, desde las monarquías hasta el New York Times. Ninguno debería estar por encima de la crítica.

P. ¿La disidencia sobreviviría en su país-empresa dictatorial?

R. Depende de cuánto se sienta seguro quien manda. La Inglaterra isabelina permitió una creatividad enorme. El país prosperó. Pero la monarquía estaba rodeada de riesgos y amenazas físicas y militares, por eso, a veces, actuaba como un estado policial: había líneas rojas que no se podían cruzar, incluso en el arte. La obra The Isle of Dogs de Ben Johnson fue prohibida y se perdió para siempre. Esa tensión lo resume. Cuanto más seguro está el Estado, más abierto es. Además, como lo prueba Dubái, puedes vivir libre bajo dictadura, al menos en ciertos aspectos. No eres libre de desafiar el sistema, claro, pero puedes vivir tranquilo mientras no lo intentes.

MAGA 2.0

P. ¿Y en qué se diferencia su propuesta de MAGA, ese intento nostálgico y reaccionario de volver a una grandeza mítica? ¿No es su monarquía corporativa un modelo MAGA 2.0, pero con vestido de Silicon Valley?

R. Me parece una pregunta justa. Pero tanto el establishment como MAGA están desconectados de la realidad. MAGA es todo “sentido común” pero no concreción ni plan. ¿Aranceles? Yo soy mercantilista, pero harían falta tecnócratas de verdad, al estilo Asia Oriental, no solo discursos para la tribuna. Es tan complejo como poner un cohete en órbita.

P. ¿Y hay alguien trabajando en ese tipo de enfoque tecnocrático?

R. Hace muchísima falta, pero no, nadie lo está haciendo. El gran mito actual es el libertario: tú solo pon reglas, aparta el Estado y deja que el mercado lo arregle. Mentira. La historia no fue así. MAGA distorsiona la realidad. Por ejemplo, Abraham Lincoln era de izquierdas, Marx lo adoraba, pero hoy los de MAGA lo llaman conservador.

P. ¿No es eso desinformar a propósito?

R. Así es. Se sabotea cualquier disidencia real, para la que se necesita una base honesta y firme.

P. Su círculo ideológico ha abrazado la política del miedo al presentar al otro como una amenaza para la sociedad. ¿No es eso manipulación emocional por parte de las élites?

R. El miedo vende.

P. ¿Y ese mismo miedo y sensacionalismo se aplica a la migración?

R. Sí, siempre que veo miedo hacia “el otro” lo primero que pregunto es si es real. Es tan inútil temerle a amenazas fantasmas como meter la cabeza en la arena ante un peligro real. En la migración veo dos mitos enormes. El primero, del misionerismo clásico: esa idea de que, en el fondo, todos en el mundo aspiran a ser europeos occidentales. Antes lo intentaron en sus colonias, luego lo llamaron Tercer Mundo. Cuando eso falló, pasaron a la fase “traigámoslos aquí y los civilizamos en Europa”.

P. Eso suena muy peculiar y reduccionista, ¿no cree?

R. Sí, pero fíjate en el momento “wir schaffen das” – “podemos hacerlo”– de Merkel. El mensaje real era: tenemos la estructura, la técnica y la voluntad de convertir migrantes en occidentales. Vale, la crisis siria fue real, pero no nos engañemos: un flujo migratorio siempre altera el sistema político local porque quienes llegan se convierten en aliados de quienes les abren la puerta. No es que sean una invasión, pero por su mera presencia, cambian el juego.

P. ¿En serio?

R. Ahora no, pero en 50 años sí podría pasar.

P. ¿No será más bien por la desigualdad en riqueza y oportunidades?

R. Si 500 millones de subsaharianos vinieran a Norteamérica, lo cual es posible, el país sería muy diferente. La gente suele ignorar la cuestión de la escala cuando habla de migraciones masivas. Si costara 300 dólares llegar aquí, muchos encontrarían la manera, incluso vendiendo una vaca, y eso lo cambiaría todo. Te lo digo porque mi padre fue diplomático en Nigeria. En aquellos años 90 de mi juventud libertaria, yo solía decirle que era injusto impedir la entrada a Estados Unidos por simple coordenada GPS. Y su respuesta fue: “Curtis, si quitas las fronteras, ni imaginas cómo sería este país”.

La izquierda misionera dice que ayudar a los pobres del mundo es puro altruismo. Pero hoy es más cinismo: usan ayudas sociales para comprar votos, no invierten en el bien futuro de la gente. Observe el destino de la población negra en Estados Unidos desde 1960: comunidades en ruinas mientras los políticos fingen preocuparse.

P. ¿Y MAGA no actúa igual, jugando con el miedo para mantener el poder y justificar la exclusión, no solo en fronteras sino internamente?

R. La palabra “exclusión” es tramposa. Me hace pensar enseguida en el cursus honorum romano, el itinerario reglado de poder en Roma: servicios, méritos, cargos. Hoy, ese curso equivale a las rutas dentro de las élites, que tú y yo conocemos bien. Las meritocracias son, de base, sistemas excluyentes. Si aceptas que esas instituciones te gobiernen, aceptas la exclusión.

P. ¿Y quién decide qué es “mejorar el mundo”? ¿En su visión tecnofeudalista, quién queda fuera?

R. Lo importante es que el objetivo sea mejorar la vida de todos, sobre todo de los que menos tienen. Cuando China abrazó el capitalismo, millones salieron de la pobreza, aunque surgieran multimillonarios como Jack Ma. Para el rico, la delincuencia es lejana; para el pobre, está justo al lado. Ningún indigente en San Francisco necesita derechos abstractos, lo que necesita es ayuda real.

La izquierda muchas veces permite el sufrimiento en nombre de la libertad, al negarse a intervenir ante la enfermedad mental o la dependencia. Eso no es compasión, es abandono. La derecha, viendo esa “falsa empatía”, acaba negando toda empatía… otro error. El problema real no es la empatía, sino la falta de autenticidad en ella. Cuando es falsa, genera dependencia y caos. Orwell ya notó esa tensión interna en la izquierda allá en los años 30, en Barcelona. Y cada vez que la izquierda traiciona sus valores, aparece la pregunta de si ese fallo es algo esencial o solo una corrupción pasajera que se puede purgar de sus aspectos más siniestros y oscuros. Esa pregunta sigue atormentando a los dos bandos.

P. Vale, lo dejamos aquí.

R. Vale. Ha sido un gran placer.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.