80 años de ‘Rebelión en la granja’: por qué seguimos leyendo a Orwell

El escritor británico apuntaba al estalinismo con esta fábula satírica, pero nos dejó un texto que se lee como una advertencia contra cualquier totalitarismo y como una defensa de la independencia, de la inteligencia y, sobre todo, de la humanidad

Hoy, 17 de agosto de 2025, se cumplen exactamente 80 años de la primera publicación en el Reino Unido de Rebelión en la granja, de George Orwell (1903-1950), y en este día, además de celebrar la vida y la obra de un autor tan influyente y de un ser humano tan singular, me pregunto si esta semana, o este mes, o este año, se publicará algún libro en el mundo que merezca ser igualmente conmemorado dentro de ocho décadas, en el todavía muy lejano año 2105.

La pregunta me obliga a imaginar ese futuro para tratar de entender qué aspecto tendrá, qué quedará de nuestro tiempo en él, cómo seremos y qué nos interesará. Pero, por más que lo intento, no consigo componer una imagen mínimamente clara de ese tiempo por venir. Primero, como es natural, porque el futuro es el territorio de lo incognoscible, y, segundo, porque dada la aceleración transformadora que nos ha traído el desarrollo de tecnologías complejas, el horizonte de visión es cada vez más corto, lo que hace, a su vez, más difícil una proyección a largo plazo.

Por ello, con una capacidad prospectiva tan limitada, ¿cómo aventurar qué tipo de texto escrito hoy puede ser relevante en el año 2105? No solo eso. Embarcada la humanidad, como está, en una crisis climática devastadora, sin visos de reversión sino de lo contrario, ¿qué clase de vida, sin más, será posible dentro de 80 años?

Con esa imposibilidad de mirar hacia el futuro solo nos queda dirigirnos al pasado, que sí conocemos, y hacernos la misma pregunta pero en otro sentido: ¿por qué, tanto tiempo después, se conmemora Rebelión en la granja? ¿Por qué no hacer lo mismo con otros libros publicados ese mismo año y que también se siguen leyendo hoy como Retorno a Brideshead, de Evelyn Waugh, o Cianuro espumoso, de Agatha Christie? ¿Por qué, en resumen, Orwell es un autor tan resistente al paso del tiempo, tan vigoroso todavía hoy?

Por el momento, avanzaré una respuesta obvia que también sirve para Cervantes o Virginia Woolf. A saber: los libros de Orwell se siguen leyendo hoy con el mismo entusiasmo que hace 80 años por el simple hecho de que nos cuentan cosas que en este 2025 nos siguen resultando útiles y elocuentes. Esto puede significar dos cosas: que nuestras sociedades no han cambiado sustancialmente desde 1945 o que la escritura de Orwell no está tan anclada a su tiempo como, a primera vista, parece en un escritor cuya visión política de ese tiempo conforma el hilo conductor y la columna vertebral de toda su obra.

Vayamos a la primera de las opciones. Si hacemos una comparación somera entre 1945 y 2025, se aprecia, al menos, una diferencia radical. Aquel año, es preciso recordarlo, fue un año clave para el siglo XX y también para la fundación del mundo que vivimos hoy. En 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial y la humanidad, al tiempo que se partía en dos bloques, emprendía un camino de reconstrucción física, política y moral para el que era preciso dotarse de herramientas nuevas que permitieran no volver a sufrir el enorme trauma de un conflicto que terminó violentamente con la vida de entre 40 y 50 millones de personas, según las estimaciones más conservadoras. Por más que el mundo de este primer cuarto del siglo XXI esté marcado por las guerras y tensiones de todo tipo, cuantitativamente, la escala es incomparable, lo cual no hace mejores las masacres contemporáneas.

El libro, en cualquier caso, tiene su germen en la década anterior, cuando a finales de 1936 Orwell viaja a España para luchar contra el fascismo en la Guerra Civil. Más precisamente, cuando durante esa experiencia comprueba de primera mano cómo la larga sombra de Josef Stalin llega, en forma de purgas, hasta las trincheras que defendían la República, tal y como recogió en su Homenaje a Cataluña.

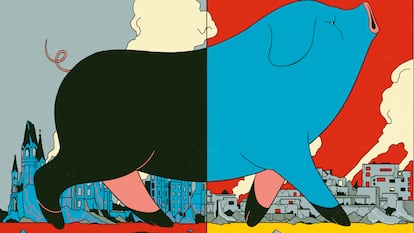

Algunos años después, en noviembre de 1943, Orwell comienza la escritura de esta sátira fabulada del estalinismo en la que los animales de una granja, liderados por un grupo de cerdos, expulsan al granjero-opresor y toman el mando para instaurar lo que comienza siendo una arcadia igualitaria y termina convertida en un régimen de terror.

Cuando Orwell finaliza el manuscrito e intenta publicarlo, recibe una negativa tras otra por parte de editores importantes como Jonathan Cape o T. S. Eliot, en nombre de Faber & Faber. El texto, al parecer, es demasiado descarnado y crítico con el que, en ese momento, es el principal aliado europeo del Reino Unido para luchar contra Hitler. El libro, finalmente, es publicado por Secker & Warburg solo dos días después de que Japón anuncie su rendición incondicional, fin oficioso de la Segunda Guerra Mundial, convirtiendo a su autor en una verdadera celebridad de la noche a la mañana.

Pero en Rebelión en la granja Orwell no se limita a ridiculizar los modos y decisiones de un líder criminal como Stalin. Hacerlo literalmente, con nombres y apellidos, con total seguridad habría impedido que el libro trascendiera su tiempo. Lo que hace el autor es mucho más inteligente y sutil al ofrecernos el itinerario completo que sigue un ideal político que comienza siendo virtuoso y que se va desfigurando hasta lo criminal. Cómo se malogra una utopía paso a paso o, más precisamente, palabra a palabra.

Porque, como el excelente escritor que fue, Orwell pone el foco en el uso del lenguaje avisándonos de que, para dominar a los grupos humanos, la primera plaza que hay que tomar es esa, la del lenguaje, una idea que nos ofrecería, ampliada, en la muy influyente 1984.

El principal vínculo que posibilita una comunidad es el de la lengua y lo primero que hace el totalitarismo, mucho antes incluso de que nos percatemos de que actúa como tal, es destruir el significado de algunas palabras clave, disolviendo así el espacio común, la zona de significados compartidos. Una vez aceptado este hecho, se resignifican esas palabras y lo siguiente es ya un camino triunfal sobre la conciencia de unos individuos que ya no son capaces de reconocer la comunidad de la que anteriormente formaban parte.

La evolución de esta idea está representada en el libro por los siete mandamientos del animalismo que son escritos sobre una pared para que sirvan como aliento y guía moral de la flamante sociedad que surge. Pero, a medida que los líderes se van corrompiendo, los mandamientos van siendo modificados subrepticiamente ya no para iluminar, sino para legitimar esa corrupción. Así, el quinto mandamiento, “Ningún animal beberá alcohol” acaba siendo “Ningún animal beberá alcohol en exceso”.

El hecho de que, como ciudadanos, asistamos cada día a similares estrategias en política explicaría, por sí solo, la vigencia del libro. Donde ponía “celebraremos siempre elecciones primarias porque somos demócratas”, ahora dice “elegiremos a quien le convenga al líder del partido porque eso es lo mejor para todos”.

En este sentido y habiendo descrito de un modo tan preciso el recorrido que de principio a fin sigue cualquier totalitarismo, el libro funciona hoy como una advertencia, igual que en 1945 y que, posiblemente, en 2105. Estos son los signos que anteceden al dominio: tened cuidado, parece decirnos Orwell. Y esos signos, basta con levantar un poco la vista y observar, proliferan hoy por todos los rincones del globo como una señal de lo que puede venir a continuación.

Atendiendo ahora a la segunda de las hipótesis propuestas, procede preguntarse cómo de anclada a su tiempo está la obra de Orwell y la respuesta, para cualquier lector mínimamente atento, es evidente: ya desde sus primeros artículos y textos ensayísticos, percibimos a un hombre fuertemente preocupado por la injusticia que, en su caso, le lleva a denunciar las penosas condiciones de vida en los albergues de Londres para personas sin hogar (por los que él mismo pasó) o la estratagema capitalista que hay tras un periódico parisiense de nombre El Amigo del Pueblo.

Pero, desde mi experiencia como lector, diría que hay en sus textos algo fundamental que no emana necesariamente ni de su calidad como escritor, ni de su audacia como reportero ni de su valentía como denunciante. Es algo que, me aventuro a decir, procede de su calidad humana. De aquello que le constituye íntimamente.

Si desde un punto de vista político Orwell nos advierte, desde una óptica humana lo que consigue con sus libros y, particularmente, con Rebelión en la granja, es iluminarnos. Y lo hace, a través de una escritura inteligente, minuciosa y, lo que es fundamental, clara.

Orwell está dotado, como muchos escritores, de una poderosa capacidad de observación, pero, a diferencia de la mayoría, dispone, además, de un sentido común muy infrecuente que le permite detectar inmediatamente qué funciona mal. Es un sentido común que, además, no solo aplica a sus observaciones del mundo sino a sí mismo. Lo vemos por ejemplo cuando, ejerciendo como policía imperial en Birmania, tiene que matar a un elefante escapado mientras 2.000 nativos le observan. Es plenamente consciente de su papel como miembro de una fuerza opresora y de una casta dominante que terminará aborreciendo.

Ese sentido común se alía con la claridad de su prosa para contar lo que sucede tal y como sucede. Es decir, para contarnos la misma verdad incuestionable de los hechos que todos somos capaces de entender cuando somos testigos de ellos y nadie nos mira ni nos juzga. Sin capas ideológicas, sin condicionamientos sociales, sin filtros culturales. En la intimidad de nuestra casa vemos las imágenes del hambre en Gaza y nos decimos: esto es un genocidio.

Lo escribe Irene Lozano en su fabuloso prólogo a los ensayos completos de Orwell publicados en 2013 —que incluyen Matar a un elefante— cuando nos recuerda la formulación de Hannah Arendt. Esa verdad incuestionable e ineludible de Orwell es lo que Arendt llamó “las modestas verdades de los hechos”. Sobre esas verdades, a veces minúsculas, depositó Orwell su mirada sabiendo que defenderlas le acabaría enfrentando a unos poderosos que, en muchos casos, estaban en su bando.

Abjuró, por ejemplo, del imperialismo británico del que él era hijo en cuanto tuvo experiencia y juicio suficientes. Criticó a Rudyard Kipling por enarbolar ese imperialismo al tiempo que agradecía su importancia como escritor. Luchó contra el fascismo en España y fuera de ella. Defendió un modelo de socialismo democrático que le predispuso contra la intelectualidad británica. Y atacó sin descanso el estalinismo a pesar de que Rusia era el principal aliado de su país contra los nazis y de que Stalin era el referente de la izquierda internacional.

Orwell, con esa visión franca de la realidad y con su uso limpio de la lengua inglesa, reduce la escala de lo inabarcable para que podamos reconocerlo. En todos sus textos se trasluce el núcleo ético del que surgen. Y ese núcleo ético es el corazón mismo de la condición humana. Leemos a Orwell porque reconocemos en él a un igual que es capaz de expresar la verdad esencial de las cosas, aunque moleste. Aunque pierda seguidores. Aunque pierda anunciantes. Aunque pierda votantes. Aunque pierda camaradas de trinchera. La verdad tal como es y como cualquiera, en la intimidad de su casa, es capaz de reconocer.

Orwell representa, en cierto modo, un anhelo para una enorme cantidad de personas. Muchos quisiéramos disponer de su agudeza como observador, de su claridad para discernir, de su valentía para alzar la voz, de su calidad como escritor, de su intenso bagaje humano, de su espíritu insobornable y hasta de sus contradicciones, que también las tuvo.

En mi opinión, Orwell se sigue leyendo por las mismas razones por las que se sigue leyendo a Shakespeare: porque, al margen de lo mudable y cambiante de cada tiempo, de los cataclismos naturales o de los imperios que surgen y se desmoronan, está la condición humana, que ha demostrado estar hecha del material más duradero de entre los conocidos. El temor a que un rayo te parta en pleno Paleolítico es solo una forma de la misma emoción, llamada miedo, que sienten ahora mismo los habitantes de Gaza que no saben por dónde les llegará el rayo: si desde un dron, un misil o arma automática. La misma emoción insoportable que llevan experimentando ya tantos meses los secuestrados por Hamás.

La esperanza es la misma emoción ahora que en el Renacimiento. También el ansia de poder y de riqueza, el abuso y la dominación, la compasión y la piedad. Somos, esencialmente, los mismos que siempre hemos sido. Quien publique un libro este año y ansíe perdurar, al menos, otros 80, hará bien en afilar su bisturí y diseccionar lo único que sabemos seguro que quedará de nosotros para entonces: nuestra mera condición humana.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.