Gaza y las leyes de hierro de la guerra

Hamás ha sacrificado a su gente ante la implacable campaña de Israel, mientras sus combatientes permanecen bien protegidos y con abundantes alimentos

En el conflicto regional que se desató después de la matanza cometida por Hamás el 7 de octubre intervienen dos leyes de hierro de la historia bélica: la ley de los rendimientos decrecientes y la ley de las consecuencias imprevistas. Una guerra interminable y sin resultados concluyentes, como la de Gaza, tiene cada día menos beneficios, puesto que la tragedia humana, el enfrentamiento con la comunidad internacional, el cansancio de las tropas, los daños a la economía y la división interna de la sociedad hacen que las posibilidades de “victoria” estén cada vez más lejos. Y, cuando Israel emprendió su contraofensiva en Gaza, hace casi dos años, no podía prever una serie de consecuencias indeseadas, como el hecho de que se convertiría en una guerra de varios frentes contra todo el cinturón de fuego regional encabezado por Irán e incluso provocaría una guerra directa entre las dos presuntas potencias hegemónicas, Irán e Israel. Los israelíes tampoco imaginaban que su enemigo más débil, Hamás, acabaría siendo el más resistente de todos, ni que la organización, que se opone por motivos ideológicos a la solución de dos Estados, acabaría por sacarla del olvido y volver a convertirla en el centro de la atención mundial, además de desencadenar un tsunami diplomático sin precedentes contra el ocupante israelí. Otra consecuencia imprevista ha sido que Israel, al aplastar la capacidad militar de Hezbolá, ha contribuido más que todas las resoluciones de la ONU y las gestiones diplomáticas a crear las condiciones necesarias para que Líbano recupere su soberanía, desarme a Hezbolá y cuente con un solo Gobierno y un solo ejército.

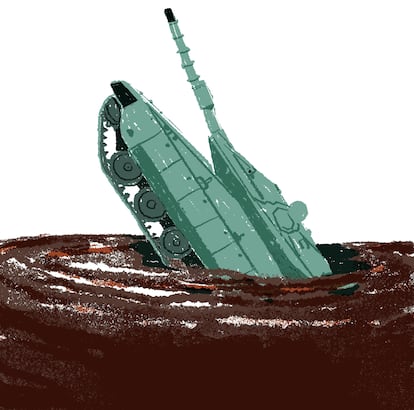

¿Cómo es posible que el bando más débil haya logrado arrastrar a Israel a la guerra más larga y de resultados menos claros de su historia? Israel fracasó estrepitosamente al definir el fenómeno del poder y el significado de la victoria y la derrota. No es una cuestión semántica, sino un fracaso estratégico de enormes consecuencias, un fallo a la hora de comprender lo que nos enseña la historia sobre la resiliencia del nacionalismo, el espíritu de resistencia a la ocupación, la realidad de que un campo de batalla asimétrico favorece a la parte más débil y el poder disruptivo del tribunal de la opinión internacional, siempre dispuesto a castigar los excesos de los fuertes y a ser indulgente con los de los débiles. Israel no ha entendido cómo es el campo de batalla en las guerras de hoy, que sobrepasa los límites físicos en los que se desarrollan las maniobras militares, se extiende a la plaza pública de las capitales occidentales e invade el agujero negro de las redes sociales hasta elevar a una de las organizaciones yihadistas más atroces de la historia reciente, Hamás, al pedestal de la resistencia heroica.

Los Estados soberanos siempre tienen que calcular los costes y los beneficios, mientras que los actores no estatales, como Hamás, no tienen esa obligación. Incluso un régimen tan radical como la República Islámica de Irán debe tener en cuenta, por su propio carácter de Estado, elementos como el bienestar económico y el deseo de reconciliarse con la comunidad internacional, que son fundamentales para garantizar la supervivencia de la Revolución Islámica. A un Estado como Irán se le puede disuadir, mientras que, al cabo de dos años de guerra con Hamás —el enfrentamiento con Irán no duró más que 12 días—, Israel sigue buscando desesperadamente una baza que le permita transformar la situación. Cuando descabezó toda la jerarquía militar de Irán con sus ataques quirúrgicos, asestó un golpe devastador al régimen. Si hubiera habido 60.000 civiles muertos, como en el enfrentamiento con Hamás —dada la diferencia de tamaño, el equivalente tangible en el caso de Irán habrían sido cientos de miles—, el régimen se habría derrumbado. Sin embargo, Hamás sigue luchando. No solo está también gravemente decapitado, con todo su aparato militar y civil destruido, sino que, a sabiendas, ha sacrificado a su gente ante la implacable campaña de Israel, mientras sus combatientes permanecen bien protegidos en la seguridad de sus túneles y con abundancia de alimentos, porque sabe que eso favorece su causa ante el tribunal de la opinión mundial. En las primeras fases de la guerra, uno de los principales líderes de Hamás, Mousa Abu Marzouk, reconoció que Hamás utilizaba a la población civil como escudo humano y afirmó que la seguridad de los civiles palestinos que vivían encima de los túneles era responsabilidad de Israel y de Naciones Unidas, no de su organización.

El dilema de Hezbolá no era muy distinto al de Irán. Cayó derrotado no solo porque se eliminó a sus jefes y gran parte de su arsenal, sino porque ya no podía seguir dejando que el Estado libanés sufriera el castigo constante de la Fuerza Aérea israelí. Resulta que el sentido de la responsabilidad asociado a la soberanía y la condición de Estado puede ser un factor de contención. Hamás no tiene esas restricciones.

Todo esto no es ninguna novedad desde el punto de vista histórico, pero Israel no ha aprendido la lección. La guerra de túneles ya la emplearon el Vietcong y más tarde el ISIS. Hezbolá también construyó un complejo sistema de túneles junto a la frontera israelí cuando preparaba su propia incursión similar a la del 7 de octubre. En los años cincuenta, Mao Zedong defendió esta práctica como una táctica válida en la lucha de los países más débiles contra las fuerzas del “imperialismo occidental”. Desde la Segunda Guerra Mundial, las potencias más poderosas han caído derrotadas una y otra vez en guerras asimétricas contra rivales inferiores, sobre todo cuando el objetivo de la potencia más fuerte es la “victoria total”, que resulta, por definición, imprecisa e incluso infinita.

En las guerras asimétricas de nuestra época, la fuerza inferior cuenta con un arma táctica decisiva: desplegarse en medio de la población civil y, en el caso de Hamás, controlar el escenario urbano con mayor densidad de población del mundo. Es imposible que un ejército moderno, con toda su superioridad tecnológica, pueda luchar en un campo de batalla de ese tipo sin cometer crímenes de guerra. Los estadounidenses fueron derrotados en Vietnam, Irak y Afganistán; la Unión Soviética también lo fue en Afganistán, igual que los saudíes y los emiratíes en Yemen, unas guerras que causaron cientos de miles de víctimas civiles.

Pero nunca ha resonado tanto la indignación moral mundial como en el caso de Israel y Palestina. Palestina es un caso particular, no solo por la dimensión de la tragedia que viven los palestinos, sino por el papel que desempeñan los judíos en ella. Joyce Karam, jefa de la oficina en Washington del diario panárabe Al-Hayat, cree que la razón es que “parece más aceptable que un musulmán mate a un musulmán que ver que Israel mata a unos árabes”. Los millones de víctimas sirias, libias y yemeníes son anónimas y sin rostro; en cambio, la adoración por los muertos de Gaza convierte a los palestinos en víctimas extraordinarias y a Israel en un criminal convicto.

El pecado de Israel en Gaza no ha sido solo su brutal ofensiva, sino también no haber dejado claro cuál era el objetivo político de utilizar la fuerza. Sin ese objetivo político, el peligroso ejercicio de Benjamín Netanyahu con su uso nihilista del poder ha arrastrado a Israel a la crisis más grave de toda su historia. Si el estadista es preferible al político es porque su principal interés no es conservar el poder. Si Netanyahu fuera un estadista, hace mucho tiempo que habría declarado la victoria y habría tratado de alcanzar un acuerdo político.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.