Energía nuclear en la UE: una competencia nacional condicionada por las ayudas de Estado

La Unión se ha marcado el objetivo de ser una economía sin emisiones de carbono en 2050

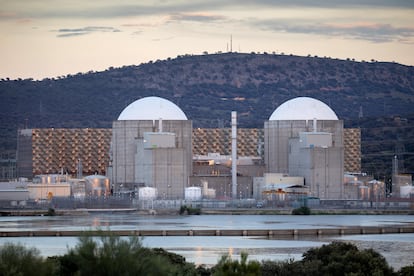

Aunque la Unión Europea aspira a crear un verdadero mercado único eléctrico, todavía hay muchas competencias que corresponden a los Estados miembros. Una de ellas, muy destacada, es la composición del mix de generación eléctrica. Cada país puede decidir qué peso da a cada fuente energética: renovable, nuclear, fósil. Y así se explica que mientras en España, Alemania o Dinamarca las renovables (solar, eólica, hidráulica) superan el 50%; en Francia o en Eslovaquia la energía atómica está por encima del 60%; y, en Polonia, los combustibles fósiles alcanzan el 71%, según los números de la UE.

Esta disparidad a la hora de elegir cómo generar la electricidad no quiere decir que no haya unas directrices básicas que emanen de la UE. Por ejemplo, hay una muy clara: la Unión se ha marcado el objetivo de ser una economía sin emisiones de carbono en 2050. Este ambicioso objetivo pone fecha de caducidad clara a la energía fósil. Y es ahí donde ganan protagonismo las otras fuentes: renovables y atómica. Ese objetivo temporal no es el único que condiciona las decisiones de las capitales. También están las ayudas de Estado: la energía nuclear —especialmente cuando se trata de poner en marcha un nuevo reactor— precisa de inversiones ingentes que no pueden hacerse sin el respaldo público.

Y es aquí donde han discurrido los debates en las últimas reformas legales. A un lado, Francia y varios de los países que proceden de la antigua esfera soviética (Eslovaquia, Hungría, República Checa); al otro, España, con una apuesta clara por las renovables desde hace décadas, donde, además, la energía atómica se convierte en un elemento muy divisivo en el tablero social y político, algo que también sucede en Bélgica.

Esto explica las posiciones que se mantienen sobre las ayudas de Estado a este tipo de energía cada vez que se abre este melón o, también, cuando se definió la taxonomía para calificar o no como sostenible una inversión. Al final, la regulación actual permite dar dinero público a la tecnología nuclear cuando va a sumar megavatios nuevos a la generación eléctrica, es decir, cuando se trate de un nuevo reactor o de alargar y aumentar la potencia la vida de uno antiguo.

Esto último tiene un matiz muy importante, como se encargó de recordarles la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, a las presidentas de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de Extremadura, María Guardiola, en una carta en las que dejaba claro que “cualquier coste adicional relacionado con la prolongación segura de la vida útil de las centrales nucleares, recae en los propios productores de energía”. En este punto, la legislación europea es clara: “Los costes de gestión del combustible gastado y los residuos […] corren a cargo de quienes los generaron”. Eso, en un país que, como España, no tiene una solución definitiva para estos residuos es un problema de coste para las empresas generadoras.

No solo en España está abierto este debate. También lo ha abierto en Alemania el nuevo canciller, Friedrich Merz, y lo ha puesto sobre la mesa el nuevo Gobierno belga, que llegó al poder en febrero de este año. En 2003, Bélgica decidió cerrar sus centrales nucleares antes de que acabara el primer cuarto de siglo. Llegado 2025, el objetivo no se ha cumplido y se ha reformado la ley para poder abrir más centrales nucleares. El ministro de Energía, Mathieu Bihet, conocido como Atomic Boy, celebró la decisión como “el comienzo de una nueva era”. Bélgica, además, se ha convertido en miembro completo de la Alianza Nuclear, la iniciativa lanzada por Francia hace dos años y que reúne a los países europeos que desean promover la energía nuclear como pilar de la transición energética junto a las fuentes renovables.

“Era una época diferente, donde el relato ecológico tenía una fuerte influencia: la energía nuclear era peligrosa, inmanejable y pensábamos que las renovables cubrirían toda la energía que necesitamos”, contaba hace poco Bihet al diario Brussels Times.

Cuestiona esta posición el eurodiputado español Nicolás González Casares, miembro de la Comisión de Industria y Energía en el Parlamento Europeo. Este socialista pone en duda que la UE esté viviendo una nueva era nuclear y lo hace con datos. Explica que en la última década se han cerrado 16 reactores y se han abierto tres y añade que para los próximos 10 años está programado el cierre de 26 reactores y solo está prevista la apertura de uno, aunque hay otros nueve en construcción. El saldo, según estos números, es claramente negativo.

“Creo que hablar de renacer nuclear es muy exagerado, cuando los datos dicen lo contrario. Y si el debate quiere ser serio, tampoco tiene sentido que hablemos de los reactores modulares pequeños (SMR, por sus siglas en inglés) como una realidad comercial en la UE antes de 2035”, abunda.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.