Contra el presente permanente: la lucha por la historia vuelve a las calles de Estados Unidos

Todo lo que haga la administración Trump reverbera en cualquier país, aunque las políticas de memoria tienen mucho de nacional

La orden ejecutiva de Donald Trump del pasado 27 de marzo mandó restituir estatuas, memoriales y monumentos que en los últimos cinco años se habían trasladado a museos y almacenes federales, en su mayoría dedicados al bando confederado, racista y proesclavista, de la guerra civil americana. Su propósito: “restituir la verdad y la cordura en la historia de Estados Unidos” (Restoring Truth and Sanity to American History). La acción busca revertir la ola iconoclasta contra símbolos racistas que se inició con las protestas por el asesinato de George Floyd en mayo de 2020. Es, además, una prueba más del recrudecimiento de la guerra cultural y de los cambios en el discurso de Trump, quien en 2015 afirmaba justamente que la bandera confederada debía estar en los museos y no en el espacio público.

La centralidad creciente del imaginario confederado en la narrativa histórica de Trump se explica porque le permite aunar dos cuestiones fundamentales de su discurso político. Por un lado, la animadversión a la estructura federal, a “Washington” y al mundo de las élites pedantes de Nueva York que tanto lo desprecian (a él y a sus votantes). Por el otro, la concepción de que Estados Unidos es un país donde la jerarquía social debe situar al blanco, cristiano y occidental en la cúspide. La narrativa de la Causa Perdida confederada encapsula todo eso: sus defensores, que llaman a la guerra civil (1861-1865) “la guerra de agresión del Norte,” atribuyen el desorden y la degradación de los valores tradicionales que hoy imperan en Estados Unidos a la derrota que sufrieron en la guerra.

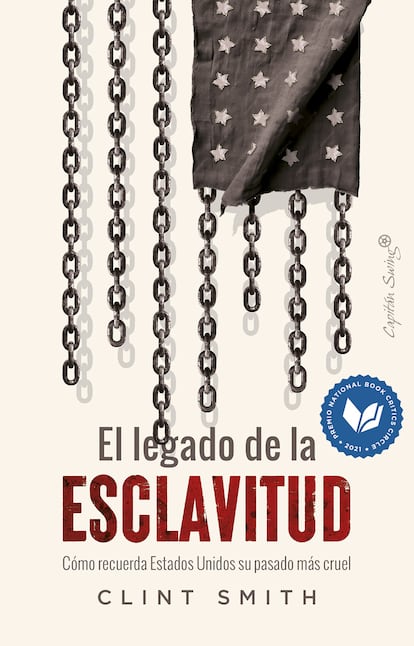

Quien ya señaló lo que un segundo mandato podía significar en la batalla por el pasado fue el escritor Clint Smith. En 2023, Smith advertía que Trump quiere llevar a escala nacional las políticas educativas de Florida, Texas y otros estados, donde “los docentes están siendo castigados por abordar la historia de políticas que segregaron, violaron los derechos u oprimieron.” Clint Smith saltó a la fama en 2021 con el libro El legado de la esclavitud, que esta semana Capitán Swing publica en castellano. A través de visitas a varios lugares de memoria como la plantación de esclavos de Thomas Jefferson o la conmemoración anual del fin de la esclavitud en Texas, el libro de Smith desgrana lo que significa la historia pública (la que llega a través de las escuelas y la divulgación) para distintos grupos de norteamericanos, y como todos ellos se relacionan con ese pasado a la hora de pensar el presente.

La conexión entre el presente y el pasado es un tema recurrente que se intensifica a medida que avanza el libro, hasta culminar con los monumentos a la memoria que más cerca tiene el autor: sus abuelos. Estas conversaciones finales hacen buena la prescripción de Eric Hobsbawm sobre la necesidad de que las nuevas generaciones tengan una conexión orgánica con el pasado, para evitar ese presente permanente tan característico de la contemporaneidad: “La destrucción del pasado,” nos dice Hobsbawm, “o más bien de los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con la de generaciones anteriores, es uno de los fenómenos más característicos y extraños de las postrimerías del siglo XX.”

En sus visitas, Smith demuestra como los espacios de memoria son el mejor antídoto contra esa destrucción del pasado. La sensibilidad y la fuerza evocativa de Smith, poeta de profesión, le permiten conjurar momentos en que el pasado está presente en el presente: el tacto de la madera de una cabaña donde vivieron personas esclavizadas, una canción conmemorativa cantada en comunidad, estar en la misma habitación que una camilla donde han muerto los condenados por inyección letal, o simplemente, encontrarse en el mismo sitio donde una persona fue torturada a latigazos. En estas situaciones, parece que el tiempo deja de ser una cronología de eventos para pasar a ser un lugar, y el pasado deja de ser remoto para pasar a sentirse aquí y ahora. “Estar en aquel lugar, de pie en aquella misma isla donde se proclamó la libertad de unas 250.000 personas, hizo que la historia me latiera por todo el cuerpo.”

Todo lo que haga la administración Trump reverbera en cualquier país, y aunque las políticas de memoria tienen mucho de nacional, la lucha entre el análisis de Smith y las acciones de Trump no nos es ajena. La resignificación del Valle de los Caídos y la descolonización de los museos son acciones que requieren una excavación de los significados para evitar lecturas vacuas. El reto no es sólo qué queremos trasmitir sino cómo lo queremos trasmitir: “¿Cómo se cuenta una historia que lleva contándose de la manera equivocada durante demasiado tiempo?” dice Smith. Si hay una lección que podemos sacar de su propuesta es que debemos usar la fuerza evocativa de los espacios de memoria para mostrar la complejidad de la narrativa histórica, especialmente a través de las historias de quienes la vivieron en su propia piel.

El impulso para la reconceptualización de los museos en España también debería avanzar en esa dirección, tal y como señaló Ángela Molina. Los objetos del museo constituyen legados del pasado en el presente que permiten, y aquí Molina usa una bella formulación de Hannah Arendt, “experimentar el mundo como una morada perdurable.” Queda por ver si estas propuestas serán suficientes para combatir la ola revisionista encabezada por Trump, que busca simplificar la historia para alinearla con un modo de comprender el presente que retrotrae a sus épocas más oscuras.

El legado de la esclavitud

Traducción de Julia Gómez Sáez

Capitán Swing, 2025

368 páginas

25 euros

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.