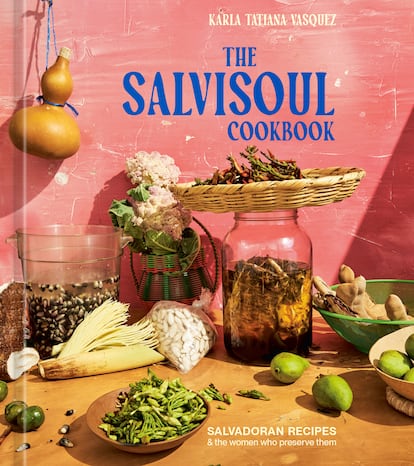

Karla Tatiana Vasquez, chef y escritora: “Mi recetario es el legado de la mujer salvadoreña”

La autora se ha convertido en la primera mujer de su país nominada a un James Beard Foundation Book Award, uno de los reconocimientos gastronómicos más importantes de Estados Unidos

Karla Tatiana Vásquez (San Salvador, 37 años) descubrió que la comida tiene raíces, como las personas, cuando le preguntó a su madre por qué era importante preservar las recetas familiares. La respuesta fue sencilla y profunda: “Todo tiene una raíz. Y entender tu raíz es entender tu existir”.

Durante años, sintió que nadie la escuchaba. Que hablar de comida salvadoreña era como hablar al vacío en un mundo gastronómico dominado por otras cocinas, otras narrativas, otras geografías. Pero insistió. Lo hizo por amor a su madre, a su abuela, a su bisabuela y a todas esas mujeres migrantes que sostuvieron familias enteras a punta de tortillas con leche, pupusas y ternura. Una década después, ese esfuerzo ha sido reconocido por los James Beard Foundation Book Awards, uno de los premios más importantes de la gastronomía estadounidense, a los que está nominada.

The SalviSoul Cookbook es el legado de la mujer salvadoreña que ha mantenido viva su cultura a través de la comida. Porque El Salvador no es solo cárceles de máxima seguridad y violencia, es también la resiliencia de cientos de mujeres que siguen cocinando pese a la guerra, la pobreza y el exilio. En conversación con EL PAÍS, Vasquez habla del poder de la cocina como raíz identitaria, del dolor de las pérdidas familiares y de su lucha constante por reivindicar una cultura que, pese a las heridas, sigue latiendo con fuerza.

Pregunta. ¿Qué significa para usted este reconocimiento de la James Beard Foundation?

Respuesta. Es algo muy grande. Este trabajo no ha sido fácil. Llevo 10 años dedicándome a él, insistiendo en que la comida salvadoreña merece ser reconocida. Todo nació del amor profundo que siento por mi mamá, mi abuela y mi bisabuela. He observado cómo la cocina latina —y en particular la salvadoreña— ha llegado a Estados Unidos gracias al trabajo silencioso y amoroso de las mujeres migrantes. Sin ellas, no conoceríamos estos sabores, estas historias. Ese amor hacia ellas fue el motor que me impulsó desde el inicio. Que la James Beard Foundation reconozca ahora este trabajo —cuando al principio nadie me tomaba en serio, cuando me decían que esto no era posible— es profundamente significativo. No es solo un logro personal: es una herramienta, una puerta que se abre para seguir construyendo el mundo que queremos ver, uno donde nuestras cocinas, nuestras raíces y nuestras historias sean valoradas.

P. ¿Lo esperaba?

R. No. Durante mucho tiempo sentí que el mundo gastronómico me hacía saber, de distintas maneras, que lo que yo hacía no importaba. Tocaba puertas, llamaba, escribía. Ahora que el libro ha sido nominado, sí me llaman, sí quieren conversar.

P. Es un logro considerable para la comunidad salvadoreña y latina.

R. Como mujer latina, sé que muchas veces lo primero que ven de mí es justamente eso: que soy latina. Y he aprendido a defenderme, a decirme a mí misma: “No te dejes llevar por este momento bonito”. Porque el trabajo no termina aquí, la lucha sigue. Si no es por mí, es por las que vienen detrás. Y en esto no vamos solas.

P. ¿Considera que la cocina salvadoreña ha sido invisibilizada en el panorama gastronómico estadounidense?

R. Totalmente. Crecí en Los Ángeles, donde muchas veces se da por hecho que todos los latinos somos mexicanos. A veces decía, “No, yo soy de El Salvador”, y la respuesta podía ser un silencio incómodo o una pregunta como “¿En qué parte de México está El Salvador?”. Eso me lo dijeron incluso personas del medio editorial con las que intentaba compartir mi proyecto. No sabían dónde quedaba El Salvador, y ahí entendí que el trabajo por hacer es muy grande.

P. ¿Ve racismo y discriminación?

R. Sin duda. Hay mucho que decir sobre eso. Siento que la manera en que se percibe la comida salvadoreña está directamente ligada a cómo se ve a nuestra gente y a nuestro país. Cuando un país ha sido marcado por narrativas de pobreza, guerra o violencia, su cocina también es menospreciada.

P. ¿Qué revela la comida sobre una cultura o sobre una comunidad que ha migrado?

R. La comida cuenta una historia. Cada platillo nos da un contexto de lo que hemos vivido, resistido y sobrevivido como pueblo. Pienso mucho en la tortilla con leche, un platillo muy sencillo que me preparaba mi bisabuela Juana. En ese gesto cotidiano hay un legado profundo: el de una mujer que pasaba el día haciendo tortillas, trabajando sin descanso para que sus hijos y nietos tuvieran un lugar donde vivir. Cuando recuerdo a mi abuela Lucy y todo lo que hizo, siento que ese sacrificio, ese entregar el cuerpo por quienes una ama, es algo sagrado. Por eso, cuando como una tortilla con leche, es como una comunión para mí. Un acto de memoria, un homenaje a todo lo que ellas hicieron en silencio. A ellas, a esas mujeres que amaron con el cuerpo y con la comida, les dediqué este libro.

P. ¿Qué buscaba preservar o rescatar cuando decidió comenzar este proyecto?

R. Todo comenzó con una pequeña crisis. Recuerdo que estaba en un [supermercado de] Trader Joe’s comprando pasta y salsa de tomate, y de pronto me sentí profundamente decepcionada. Pensé: “No puede ser que mis padres hayan batallado tanto para llegar a este país, superando desafío tras desafío, solo para que yo termine comiendo esto”. Sentí que estaba muy alejada de lo mío.

P. ¿Por qué es tan importante este libro para usted?

R. Crecí comiendo comida salvadoreña, sí, pero ya de adulta me di cuenta de que solo había participado comiendo. No sabía cocinar esos platillos, no conocía los procesos. Y creo que eso es algo que nos pasa a muchas personas que crecimos en familias migrantes. Se nos empuja tanto a estudiar, a trabajar, a salir adelante, que a veces nos impiden conectar con nuestras raíces de una forma práctica, tangible. Cocinar, usar las manos, es también una forma de pertenecer.

P. El libro recopila las voces de 25 mujeres salvadoreñas. ¿Cómo las eligió?

R. Desde el inicio supe que este libro no podía construirse solo desde mi punto de vista, por eso decidí incluir las voces de mujeres que han cocinado toda su vida y que han mantenido vivas estas tradiciones en sus hogares y comunidades. Juntas intentamos ofrecer una imagen más amplia, más real de lo que es la cocina salvadoreña, más allá de la pupusa y la quesadilla.

P. ¿Cuál fue el mayor reto?

R. Fueron muchos. Primero, encontrar una editorial y conseguir un agente literario. Luego vino lo verdaderamente complejo: sentarme a entrevistar a las mujeres. Muchas eran madres, siempre ocupadas, con poco o nada de tiempo para ellas mismas. Cuando por fin podía reunirme con ellas, las historias que me contaban me dejaban sin aliento. Me sentía abrumada. No tenía las herramientas profesionales para manejar toda esa carga emocional.

P. ¿Qué le gustaría que sintiera alguien que nunca ha probado la comida salvadoreña al leer The SalviSoul Cookbook?

R. Algo muy humano: ese anhelo de hogar. Todos, sin importar de dónde venimos, sabemos lo que significa extrañar lo que nos hace sentir en casa. Para mí, la comida ha sido eso: una forma de volver, de reconectar. Este libro muestra esa experiencia desde una perspectiva salvadoreña, pero la esperanza es que cualquiera, sin importar su origen, pueda encontrar en él un reflejo propio. Porque al final del día, todos conocemos ese deseo de saborear un platillo hecho por mamá, por la abuela, por alguien que nos ama.

P. Si pudiera compartir una comida del libro con alguien —del pasado o del presente—, ¿con quién sería y qué prepararía?

R. Me hubiera encantado compartir una comida con [el fallecido cocinero] Anthony Bourdain. Siempre he admirado mucho su forma de contar historias a través de la comida. Me encantaría que en esa mesa también estuviera mi abuelita. Imagino a los tres conversando sobre lo que hemos vivido y lo que hemos comido en el camino. ¿Y qué prepararía? Sin duda, gallo en chicha. Es uno de los platillos del libro que más me sorprendió. Antes de comenzar este proyecto, ni siquiera lo conocía, pero descubrirlo fue como abrir una puerta a una historia que siempre estuvo ahí, esperando ser contada.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.