Precariedad, cuidados, migrantes: así es el realismo social cien años después de Ignacio Aldecoa

La literatura sigue dando cuenta de las clases populares y trabajadoras, de los desfavorecidos, solo que esas clases han cambiado. Y el escritor está entre ellas

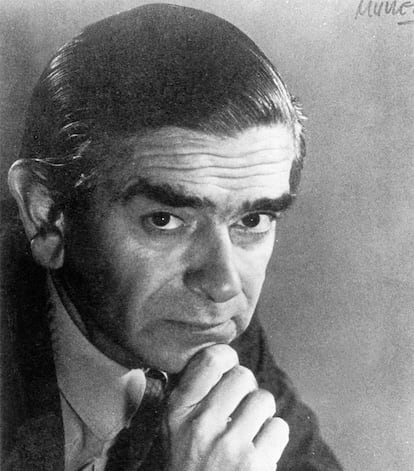

Ignacio Aldecoa nació un 24 de julio, hace 100 años, y murió solo 44 años después. En ese breve tiempo de vida se hizo un nombre dentro de la generación del 50 (con otros como Rafael Sánchez Ferlosio, Carmen Martín Gaite, Juan Benet, Carmen Laforet o Juan Goytisolo), que se dedicó, entre otras cosas, a dar testimonio de las durezas sociales del franquismo (la pobreza, la injusticia, la represión) en un momento de periodismo censurado.

“La generación del 50 tuvo que poner de nuevo en marcha el motor de la cultura, fue el primer intento de narradores españoles por salir de la grisura y el solipsismo hispánico de la primera posguerra”, explica Fernando Ariza, novelista, crítico y profesor titular de Literatura Española en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Paradójicamente, aunque esta corriente supuso la primera nota discordante de la dictadura, pasó a la posteridad vinculada al franquismo más plúmbeo.

Aldecoa, que cultivó generosamente el relato y publicó cuatro novelas memorables (su obra se encuentra en Alfaguara), es especialmente conocido por ese realismo social, por el cuidado y la empatía con el que puso el foco en las clases populares, los trabajadores, también los seres marginados. Los pescadores de sus novelas Gran Sol y Parte de una historia, el hombre gitano huido en Con el viento solano o las mujeres de guardias civiles en El fulgor y la sangre, entre tantos y tantos relatos que trataron con precisión cirujana la realidad su época. Camareros, campesinos, boxeadores y marineros, muchos marineros.

¿Qué pinta hoy Ignacio Aldecoa? El vasco se hizo un hueco en la historia de las letras españolas, aunque el mantra que se repite hoy es que es un autor que hay que leer, porque no se lee. “De entre todos los autores de nuestro siglo XX que hoy son poco leídos, Aldecoa me duele especialmente”, dice el novelista Isaac Rosa, que lamenta que sobre este escritor cayera el mismo estigma que sobre otros practicantes del realismo social en el tardofranquismo: que sacrificaron lo literario a la causa. Basta leer unas páginas de Aldecoa para comprobar que no hay ahí ninguna literatura sacrificada, sino todo lo contrario: literatura en estado puro. Rosa, que destaca especialmente los relatos aldecoanos, propone poner el foco en su escritura y no solo en los temas o los personajes: “Su escritura es brillante a la vez que funcional a sus historias, sin ella no causarían el hondo efecto que dejan sus cuentos en cualquier lector de hoy”.

¿Hay realismo social? “En España siempre hay realismo social, creo que es la corriente predominante desde el Lazarillo de Tormes: nunca se ha dejado de hacer”, opina la escritora Elvira Navarro. Incluso, señala, algunas de las obras experimentales canónicas parten de ahí: Tiempo de silencio, de Luis Martín-Santos; La colmena, de Camilo José Cela, o Los hijos muertos, de Ana María Matute. “La etiqueta tiene connotaciones negativas, pero en la tradición se ve que se han hecho cosas excelentes. Desde el estallido de la crisis de 2008 se ha reforzado ese realismo, porque antes se hacía en voz baja o con vergüenza”, añade Navarro.

En efecto, mencionar la palabra capitalismo antes de la caída de Lehman Brothers podía conllevar la acusación de panfletarismo: después de aquel año fatal, y por muchos otros, fue obligado tratar los problemas sociales en los productos culturales, casi como un monotema. Y el realismo lo fue y lo es de todo tipo, más o menos costumbrista, más o menos arriesgado, más testimonial o más ficcionado. Incluso con tintes fantásticos. “Ahora se hace sin complejos”, apunta Navarro, “con enorme riqueza y variedad”. Cita las llamadas novelas de la crisis o, más recientemente, La muela (Aristas Martínez), de Rosario Villajos; Lectura fácil (Anagrama), de Cristina Morales; Un amor (Anagrama), de Sara Mesa, o Panza de burro (Barrett), de Andrea Abreu.

El ‘socialrealista de más ancho mundo’

Algunos autores recuperan hoy temas presentes en la obra de Aldecoa, mundos que no han cambiado tanto, como el de los pescadores de altura. En su novela Buena mar (Alfaguara) el periodista Antonio Lucas retrata esas alturas del mar de Gran Sol, como en la novela homónima del escritor vasco. “Aldecoa no es exactamente un eslabón del realismo social hispánico, sino una respuesta contra una España rota (aquella sí que rota) y pobre, y herida. La escritura de Aldecoa es poderosa. Igual si habla del mar o de tierra adentro. En él lo distinto es el uso vitalismo del idioma (recio, rico, preciso, fuerte, poético), el ángulo desde el que mira y la manera de hacer literarias las realidades ásperas”, opina Lucas, que lo define como “el socialrealista más ancho de mundo y discurso”.

También la escritora Noemí Sabugal ha transitado algunos territorios propios de aquel realismo social, como el mundo marinero y la minería, en obras como Laberinto mar o Hijos del carbón (ambas en Alfaguara). “Su mirada hacia los jornaleros del campo, hacia los pescadores o los obreros, entre otros, se enlaza con la mirada que muchos autores españoles tienen actualmente hacia el trabajo duro y el trabajo precario, tanto desde la ficción como desde el ensayo o la poesía”, dice Sabugal, que cita algunas obras, como Verano sin vacaciones (Piedra papel), de Ana Geranios, sobre trabajadoras de la hostelería, o Centímetro a centímetro (Pepitas de Calabaza), de Eduardo Romero, sobre los cuidados. En cuanto a la poesía, Wet Floor (Libros de Herida), de Beatriz Aragón, o El fondo del cubo (Visor), de David Refoyo. Sabugal lamenta el pronto fin de Aldecoa: cree que, de haber vivido más, “hubiera mostrado las reclamaciones laborales y políticas que intensificaron la Transición, y ahora mostraría los trabajos más precarios, y sobre todo la situación de los trabajadores migrantes, que están en los sectores más duros y peor pagados, como la agricultura”.

Congelado en el tiempo

En los años sesenta, cuando Aldecoa falleció, los escritores de su quinta empezaban a girar la mirada hacia lo que estaba sucediendo en Latinoamérica (el llamado bum), otro tipo de realismo (un realismo mágico), mayor fantasía, experimentación, subjetividad, ruptura y juego. “De pronto, el realismo social parecía obsoleto y todos miraban de reojo a los hispanoamericanos. En este sentido puede pensarse que Aldecoa quedó congelado en el tiempo y su escritura ahora se percibe como pura de los cincuenta”, dice Ariza, que ve sobriedad narrativa y denuncia social aldecoana en autores actuales como Elvira Navarro, Iban Zaldua o el Daniel Ruiz de Maleza (Tusquets).

“No creo que Aldecoa nos fuese a servir para escribir sobre nuestro tiempo”, dice Rosa, que piensa que este tiempo tiene poco que ver con aquel, y que aquellas decisiones formales seguramente no se apliquen a una realidad, esta, “que se resiste a ser narrada con formas del pasado y requiere otras apuestas”. Pero cualquier escritor o lector que ignore a Aldecoa y a la generación de los 50, piensa Rosa, “tendrá un agujero importante en su formación literaria”.

En la sociedad posfordista, efectivamente, el trabajo y la estratificación social han cambiado, cunde la precariedad, los trabajos fluidos y poco sindicalizados, la inestabilidad en mitad de mundo hiperconectado: es muy diferente un rider de Glovo que un minero organizado. Migrantes, trabajadoras domésticas, repartidores, limpiadoras de hotel, clases medias depauperadas, trabajadores intelectuales precarios y entusiastas, esta es hoy la sal de la tierra. “La mirada social ya no es de arriba abajo (como pasaba con Aldecoa), sino de igual a igual. El primer desfavorecido es el escritor”, concluye Ariza.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.