Posdemocracia. ¿El fin de un orden mundial?

Hoy pareciera que la democracia dejó de ser el motor del desarrollo político que fue durante el último medio siglo. Hay señales que así lo evidencian

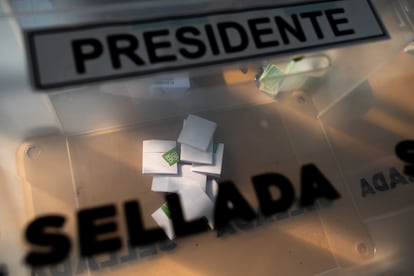

El orden mundial establecido al finalizar la Segunda Guerra Mundial vislumbraba alcanzar la democracia como forma ideal de gobierno sobre la base de tres ideas fundamentales: elección popular de las autoridades mediante comicios libres, competitivos, iguales y secretos; división de poderes, y expansión de los derechos humanos en el marco del Estado de derecho. Todo ello, además, se llevaba a cabo en un escenario de reconocimiento creciente del pluralismo.

Este panorama se afianzó en el marco de la “tercera ola” teorizada por Samuel Huntington, que comprende los procesos democratizadores ocurridos en las dos décadas que separan los del sur de Europa y los del este. El fracaso del comunismo, del militarismo desarrollista y de diferentes modelos de regímenes sultanistas fue evidente, y casi todos los países latinoamericanos se vieron insertos en ese movimiento. Solo se mantuvieron casos desviados como el de Cuba, pero la mayoría caminó, aparentemente, en la senda de la denominada consolidación democrática.

El éxito de esa transformación a finales del siglo pasado se tradujo en un impulso novedoso en el seno de la ciencia política y en una agenda de la “calidad de la democracia” consistente en la medición de su comportamiento de acuerdo con aproximaciones teóricas iniciadas y desarrolladas, entre otros, por Guillermo O’Donnell y Leonardo Morlino. Esto permitió importantes avances en materia de análisis de la democracia a partir de la evaluación de sus componentes. Freedom House, The Economist Intelligence Unit, la Fundación Bertelsmann, IDEA Internacional y el Proyecto V-DEM fueron los más preclaros agentes para canalizar dichos estudios.

El momento de inflexión global que supuso la pandemia agudizó los síntomas de fatiga que venía padeciendo un buen número de países situados en distintos niveles del marco democrático. La desconfianza en las instituciones, la minusvaloración de la democracia y la crisis de la representación política evidenciada en partidos fragmentados, volátiles y con una identidad menguada y desdibujada eran patentes. Esto también se articulaba con la centralidad de líderes sin experiencia y lanzados al ruedo político por consultores expertos en comunicación. Además, en la mayoría de los países latinoamericanos los resultados deficientes del enfrentamiento a la inseguridad ciudadana y a la corrupción incrementaban el descrédito de la política.

Este escenario se completaba con una sociedad transformada por la revolución digital exponencial: el creciente individualismo, la articulación de las distintas identidades en las recién surgidas redes sociales (trastocando las formas de interacción social previas), los nuevos mecanismos de información y comunicación que llegaban a la gente de forma personalizada, inmediata y viral, y el imperio de la posverdad (con la presencia de formas de manipulación de la realidad). Se trataba, en fin, de la consolidación de una “sociedad del cansancio”, según Byung-Chul Han, profundizadora del estado de “sociedad líquida”, como teorizó Zygmunt Bauman, a la que había avocado la sociedad de consumo.

En la actualidad, pareciera que la democracia dejó de ser el motor del desarrollo político que fue durante el último medio siglo. Nada permite avizorar que el indudable consenso establecido se esté manteniendo. Las señales así lo evidencian.

Además, el mundo es liderado por conglomerados tecnológicos empresariales en crecimiento constante y de una envergadura financiera desconocida. Actúan en conjunción con la alienación de los seres humanos, que desarrollan nuevas formas de acción colectiva incompatibles con la manera en que evolucionó durante décadas la democracia hoy desarticulada, y que abren las puertas a un escenario insólito e incierto de posdemocracia donde la polarización afectiva resulta un instrumento eficaz.

Dentro de la ambigüedad del término, y en medio del desmantelamiento del multilateralismo como vía hacia un orden mundial mínimamente operativo, se vislumbran tres fenómenos, a los que ahora se suma la disrupción gestada por la inteligencia artificial (IA).

El primero de ellos se refiere a la capacidad autodestructiva que siempre fue considerada como inherente a la democracia. Hay actores internos cuyo comportamiento es desleal, o incluso “semileal”, como denunciaba Juan Linz. Un ejemplo es el de Vladimir Putin, quien alguna vez fue presidente gracias al voto popular, aunque inmediatamente se dedicó a erosionar el credo democrático aplastando a la oposición y tomando todos los resortes del poder. Lo mismo hicieron el chavismo, Daniel Ortega y Nayib Bukele con resultados devastadores para sus países.

El segundo se relaciona con la peligrosa vía alumbrada por Donald Trump y la docena de epígonos que tiene en Europa y América Latina. Su comportamiento cercena los derechos humanos mediante el bloqueo de las políticas de inclusión, diversidad e igualdad, y a través de la creación de chivos expiatorios sobre los que volcar la ira de una ciudadanía seducida por múltiples formas de manipulación de la realidad. La soflama nacionalista, así como el ataque a los medios de comunicación independientes, a la intelectualidad y a los grupos opositores atentan contra cualquier escenario de consideración y respeto al pluralismo.

En tercer lugar está el modelo de indudable éxito económico y la enorme transformación social en clave de urbanización e incremento de los estándares educativos y de salud que exhibe China. Así, el autoritarismo chino se ha convertido en un acicate que anima al mantenimiento de formas no democráticas en otros países.

Por su parte, la IA está siendo un instrumento disruptivo que actúa de forma dramática mediante la desinformación e impulsa el conocimiento de las preferencias de la gente, volviendo obsoleta la participación política convencional. No será extraño entonces que la forma en la que el electorado concurre periódicamente a las urnas sea de inmediato sustituida, al igual que la elección de sus representantes.

La posdemocracia, en fin, supone un espacio incierto que responde a los retos de la sociedad digital, a la vez que es consecuencia del asedio histórico que sufre la democracia representativa y de los fracasos de esta en la confrontación de los problemas de la ciudadanía y en la atención a sus demandas.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.