Velia Vidal, escritora: “Lo vital, en la vida y en la literatura, es ver la belleza donde otro no la ve”

La autora y promotora de lectura en el Pacífico colombiano publica su nuevo libro para las infancias, Kákiri Kákiri, sobre el territorio y el desplazamiento. “La gentrificación es una forma de ceguera colectiva”, dice en entrevista con El PAÍS

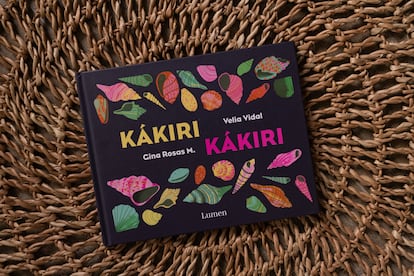

Las personas que se acercan a un libro, quiéranlo sus autores o no, son quienes le dan significado al texto, son quienes interpretan lo que la historia quiere decirnos. La escritora Velia Vidal (Bahía Solano, 42 años), fundadora de un proyecto que viene años promoviendo la lectura entre los más jóvenes de su departamento, Chocó, no tiene problema con eso. Es más, le apuesta a eso, a la autonomía de quienes tienen sus libros en la mano y quieran construir mundos posibles a partir de su propia perspectiva. Kákiri Kákiri, su nuevo libro para las infancias, es testimonio de esa apuesta por una literatura que no es dogmática, que no es moralizante; que, en cambio, busca dialogar. La apuesta, especialmente con los más pequeños, es vital en el escenario actual del mundo. Entender que antes de imponer una creencia, una forma de ver la vida, podemos contarnos historias. En palabras de la escritora: “Para mí los niños tienen el derecho a acceder a la literatura, no a que utilicemos los libros como objetos para moralizar. Cuando hacemos eso, no estamos formando lectores”. Kákiri Kákiri nos cuenta, a dos voces, las travesías de un cangrejo ermitaño y una niña que nunca se cruzan, aunque tienen un objetivo similar: agarrar caracolas, uno para vivir y la otra para coleccionar.

Pregunta. Mientras para unos algo bello es solo eso, algo bello, para otros es vital. Acá el cangrejo busca un hogar, en cuanto la niña busca algo que admirar. ¿Kákiri Kákiri hace referencia a la gentrificación?

Respuesta. Ya no recuerdo si fue en Basilea donde estuve en unos espacios de conversación muy interesantes sobre el modo de habitar el espacio, de habitar la ciudad y en la noción de desplazamiento. Acá no usábamos todavía mucho ese término de gentrificación, te estoy hablando del 2021, pero yo encontraba una conexión con el desplazamiento, con la ocupación de la tierra. Para mí tenía que ver con todo lo que significa el territorio. Un día que estaba en el Báltico, salí a tomar el sol y miré hacia un lado de la banca, había un caracol y yo le pregunté: ¿qué haces aquí, tan lejos de la playa? El caracol estaba como a un kilómetro y medio y lo único que se me ocurrió es que lo habían gentrificado, que lo habían desplazado y yo dije: “Claro, un Kákiri Kákiri buscando su casa”, y me senté inmediatamente a escribir.

P. La pregunta por el hogar también es una pregunta por el yo. Aquí no encontramos el cliché del monstruo que me quita mi casa, encontramos a dos seres en un día de su vida.

R. Para mí se trata de pensar también en ese lector, niño o niña y de no imponerles conceptos; sino en querer contarle una historia que le sea próxima a su mirada.

P. La gentrificación nos obliga a tener conversaciones sobre cómo es que un territorio se configura, sobre su racialización. A la gentrificación parece que únicamente le importa es quién puede acceder a estas cosas que son élite, si tú eres una persona musulmana o eres una persona ascendencia afro o eres una persona blanca mestiza parece no importar; lo importante es que tengas plata. Me entristeció saber que el cangrejo ermitaño no termina en una conchita.

R. Cuando venía ahora de Nueva York a Medellín hice cinco horas. Claro, la gente que cruza todo Centroamérica a pie para llegar a Estados Unidos, tratando de encontrar allá un hogar, tienen la perspectiva de que el camino es interminable. Para empezar, si ya lograste cruzar, ya es un milagro, que es lo mismo del cruce que hace el cangrejo. La idea no es romantizar, pero podemos entender que la inventiva es lo que nos salva, intentar ver la belleza donde también el otro no la ve. El cangrejo es un personaje sereno, él encuentra ahí una cosa que no es belleza. Y nos lleva a la pregunta de qué es una casa, qué es un hogar, porque hay 1000 casas posibles. Lo que para uno es bello, para otro es vital. Esa diferencia es abismal. Y es la base de todo conflicto territorial. Este libro me ha hecho pensar mucho en lo suficiente. ¿Para qué más? ¿Por qué acumular? ¿Cuándo ya es bastante? Este cuento también nos hace pensar en que hay cosas que para mí tienen valor y para el otro no lo tienen. La gentrificación es también no saber que alguien más estaba ahí antes. Es una forma de ceguera colectiva.

P. El título del libro, Kákiri Kákiri, busca hacer justicia epistémica en la literatura infantil con las palabras del Pacífico

R. Los libros para niñas y niños son probablemente los que más se venden en la actualidad, por esto los autores necesitan construir un universo, hacer literatura de alta calidad y esto se está haciendo gracias al equipo de literatura infantil, también gracias a la confianza de este equipo de literatura infantil, en autores como yo, porque la literatura es colectiva. Y es que al final, el lector, la niña o el niño no necesita que le expliques todo, necesita que le confíes una historia.

P. ¿Qué tanto participaste en la creación de las ilustraciones? Pues sin duda tienen una forma también de ampliar lo que se está contando, la historia del Kákiri Kákiri.

R. Juan Pablo, mi editor, y yo tenemos una forma de trabajar en la que el ilustrador es un coautor. Lo que hacemos después del proceso de selección de la ilustradora, es dejar que ella lea, luego se realiza una reunión donde yo le cuento todo lo de la historia: mis motivaciones, le cuento cómo surgió el libro, de dónde vino, qué pasó. En el caso de Kákiri Kákiri, queríamos primero que hubiera una distancia con [mi anterior libro] Diez Lunas, en términos gráficos, porque son dos libros muy distintos. También queríamos que fuera una ilustración más artística, no muy figurada. Teníamos claro que tampoco iba a haber una representación afro, por ejemplo, como hay en el otro. Pues imagínate todas las cargas emocionales que hay en este libro, pues no las podríamos cargar sobre personas racializadas. Hay personas rosadas, verdes; Lucila y su mamá son casi unas sombras. En este libro necesitábamos que cada detalle de ilustración hablara. La paleta de colores es súper importante, hay dos paletas de colores y esto conduce la mirada; además, hay dos perspectivas, distintas formas, el fondo, el frente. Este universo conceptual y estas historias yo se las presento a la ilustradora y ella después nos presenta su propuesta inicial. Sobre esta propuesta inicial, hicimos muchas observaciones. Hasta que tuvimos los elementos para presentar un Story Board.

Al final es una ilustración llenísima de capas y esto para mí es lo más hermoso.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.