Golpes de poder en el Senado mexicano: ¿qué se oculta cuando la violencia se exhibe?

Lo sucedido esta semana en el Congreso es apenas la punta del ‘iceberg’ de una cultura machista que legitima la agresión como medio válido para resolver disputas y proyectar autoridad

Esta es la versión web de Americanas, la newsletter de EL PAÍS América en el que aborda noticias e ideas con perspectiva de género. Si quiere suscribirse, puede hacerlo en este enlace.

La escena en el Senado mexicano parece sacada de una película de serie B, intentando imitar pobremente alguna secuencia eliminada de El Santo. Alejandro Moreno, dirigente del PRI, se acercó al estrado y tomó del brazo a Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado. Eran los últimos minutos de la sesión y sonaba el himno nacional. Lo que debía ser un momento solemne terminó en empujones, gritos y un forcejeo que recorrió noticieros y redes sociales. En cuestión de segundos, el recinto se transformó en un surrealista ring de fuerza bruta masculina.

Lo ocurrido en México no es una anomalía. Forma parte de un guion que se repite en distintos escenarios políticos del mundo, donde la violencia parece un desliz, pero no necesariamente lo es. En Taiwán, en mayo de 2024, los diputados se liaron a golpes por una reforma parlamentaria; en Turquía, un mes después, varios legisladores terminaron ensangrentados en el estrado al discutir el encarcelamiento de un alcalde opositor; en Ucrania, en 2010, la Rada quedó envuelta en huevos y humo durante la votación que extendió la presencia de la flota rusa en Crimea; en Georgia, en abril de 2024, un diputado recibió un puñetazo en pleno debate sobre la ley de “agentes extranjeros”; y en Uganda, en 2017, las sillas volaron cuando se discutía la reelección presidencial.

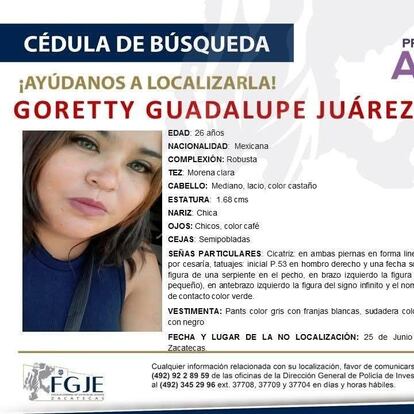

Estos incidentes muestran que no se trata de exabruptos aislados, sino de verdaderas coreografías de poder donde la violencia masculina se convierte en espectáculo y estrategia de legitimación política. Si lo sucedido en el Senado mexicano ocurrió a plena luz del día y con cámaras grabando, es necesario reflexionar seriamente sobre el nivel de violencia machista que opera lejos de los reflectores, en un país donde, según ONU Mujeres México, son asesinadas cada día entre 9 y 10 mujeres por razones de género. ¿Qué pasa en los pasillos, o en las negociaciones privadas, o en los hogares donde se forjaron estas masculinidades que hoy se expresan en el Congreso?

La violencia como estrategia política

Esta violencia en esferas políticas no es tanto una reacción improvisada como un acto deliberado que busca visibilidad y legitimidad. Los “golpes de poder” además de físicos, son también simbólicos, porque son agresiones que funcionan como performance de una masculinidad hegemónica, que busca escenificar la autoridad a base de golpes, y con eso manipular a la opinión pública.

Investigaciones recientes confirman que lo que a simple vista parece una reacción accidental es en realidad una estrategia política. Como muestran los autores Batto y Beaulieu en su libro Making Punches Count (Oxford University Press, 2024), los golpes en el pleno son señales estratégicas de fuerza basadas en mostrar disposición al riesgo, donde quienes golpean no solo buscan intimidar a sus rivales, sino también enviar un mensaje de liderazgo fuerte a sus bases.

En un contexto mediático como el que vivimos hoy, donde la cámara nunca deja de grabar, un empujón o un puñetazo se convierte en espectáculo y combustible viral para reafirmar la imagen del político que “sí defiende”, que “sí se atreve” que “sí es más patriota”.

Cuando las reglas fallan

Pero la violencia política no ocurre en cualquier parte ni en cualquier momento. En un artículo publicado en el Journal of Conflict Resolution (2023), los investigadores Moritz Schmoll y Wang Leung Ting muestran que los enfrentamientos físicos son más frecuentes en democracias intermedias, cuyos sistemas son lo bastante abiertos como para permitir la confrontación política pero no lo suficientemente sólidos para canalizarla sin recurrir a la fuerza. Su estudio también demuestra que la fragmentación partidista y las mayorías legislativas exiguas incrementan de forma significativa la probabilidad de que un debate termine en golpes dentro del pleno.

No es casualidad que en Georgia los golpes surgieran al aprobar una ley vista como una amenaza autoritaria, o que en Uganda la violencia acompañara la reforma que ampliaba indefinidamente el poder presidencial. Pareciera que cuando las reglas del juego son frágiles, la agresión física aparece como un recurso de relacionamiento político.

En México, la pelea del Senado puede que no cambie un voto o modifique un dictamen, pero deja claro que la política sigue funcionando como una disputa por cuerpos y símbolos, no solo por argumentos.

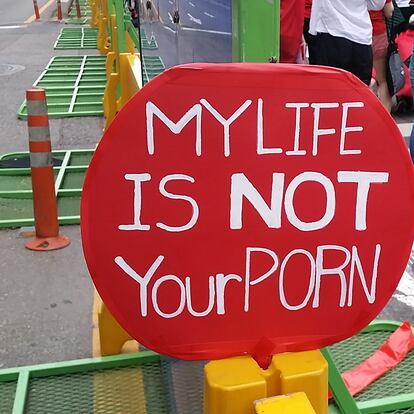

Normalizar estas escenas puede tener efectos devastadores, porque cuando la agenda política de un país se eclipsa por empujones y golpes, en realidad se están silenciando voces y desplazando intervenciones —a menudo de mujeres y minorías—, consolidando un poder masculino que sigue teniendo la última palabra a base de gritos y golpes.

Peor aún: cuando los políticos se lían a puñetazos, el mensaje que se envía a la ciudadanía es el de asociar el liderazgo con la violencia, debilitando aún más la confianza en las instituciones y abriendo la posibilidad al escenario más peligroso es cuando en el imaginario colectivo se instala la idea de que solo quienes golpean pueden gobernar, reduciendo la política a la lógica de la fuerza bruta, donde quien no performa con dureza es percibido como débil, y por ende, como incapaz de proteger a una nación.

Masculinidad precaria: cuando la hombría se defiende

Más allá de las instituciones, la psicología aporta otra clave. La teoría de la masculinidad precaria sostiene que la hombría es percibida como algo frágil, que necesita defenderse constantemente frente a amenazas. Este fenómeno fue documentado por los psicólogos Sarah H. DiMuccio y Eric D. Knowles, quienes muestran cómo hombres preocupados por no cumplir con estándares masculinos, respaldan políticas beligerantes y el voto por candidatos que encarnan dureza.

En el contexto de polarización actual, la política se convierte en un escenario ideal de esa defensa porque los líderes que encarnan dureza y promueven gestos de confrontación, logran conectar con quienes sienten que el mundo les exige probar su hombría una y otra vez.

Los golpes en el Senado mexicano, igual que en otros parlamentos, son el eco de esa precariedad. El político que empuja o golpea pretende demostrar a sus votantes y a sus adversarios, que no es débil y que su masculinidad sigue intacta. Trump, con su retórica beligerante constante, explota de forma contundente ese mecanismo.

Sin embargo, este problema no se reduce a los parlamentos. A nivel más amplio, la adhesión a normas de masculinidad hegemónica —la idea de que ser hombre significa dominar, controlar y no mostrar vulnerabilidad— predice el apoyo de ciertos sectores de la sociedad a líderes autoritarios y a políticas agresivas. En Estados Unidos, se ha demostrado que esta variable pesa incluso más que el partido o el nivel educativo, al momento de explicar por qué alguien vota por un candidato de mano dura.

En un contexto social donde el feminismo ha ganado fuerza durante los últimos años, y donde el 33% de los hombres a nivel mundial piensan que el avance de las mujeres supone un retroceso para ellos, el atractivo del populismo de la fuerza radica precisamente en ofrecer una identidad masculina reforzada, a quienes sienten que la han perdido.

Trabajar con las masculinidades es la alternativa

¿Cómo romper este ciclo? No basta con sancionar a quienes golpean ni con esperar que “cumplir con las cuotas” transforme automáticamente la cultura política.

El informe de Equimundo Masculine Norms and Violence (2018) documenta experiencias globales donde hombres optan por modelos no violentos como estrategia de prevención y transformación cultural, basadas en valorar el cuidado, la escucha y la cooperación como formas legítimas de poder.

Este trabajo con masculinidades conlleva una educación temprana contra ideologías de honor que glorifican el golpe, y la creación de narrativas que asocien liderazgo con responsabilidad y cuidado, no con dominación física. Es necesario también que haya sanciones firmes, como en Corea del Sur en 2019, donde varios legisladores violentos fueron procesados judicialmente, rompiendo con la tradición de impunidad que suele seguir a estos episodios.

El objetivo es visibilizar y fortalecer otros referentes masculinos capaces de ejercer otras formas de poder. Si queremos que la política deje de ser un ring y se vuelva un espacio de diálogo, nos toca desmontar primero esa ecuación entre masculinidad y violencia.

El mensaje debe ser contundente: en democracia, el poder no se mide por la fuerza del puño, sino por la capacidad de cuidar lo común.

*Nicko Nogués es el fundador y director del IDMAH, Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Anti- Hegemónicas.

Nuestras recomendadas de la semana:

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.