La cantante destrozada

Los proyectos autoritarios empiezan por borrar cualquier distinción entre vida privada y vida pública: todo se politiza

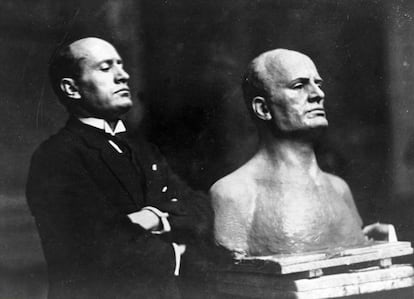

El escritor polaco Witold Gombrowicz salió en 1938 camino de Italia, “un poco para ver el fascismo y un poco para descansar del penoso parto de Ferdydurke”, la peculiar novela que lo hizo célebre. En Roma una cantante lo invitó a una recepción. Estaba tomando un poco de vino y escuchaba embelesado el bel canto de aquella mujer cuando, de pronto, “algo se derrumbó” y en la sala irrumpió la política: “Todo el mundo, encendido, se puso a agitar los brazos y a vitorear al Duce”. Aquella vieja prima donna rompió a llorar desesperadamente, “la cara entre las manos, sus perlas colgando”. “Su imagen se me ha quedado grabada en la memoria, como si la viera ahora: sentada en su sillón, destrozada…”.

Fue la manera que tuvo Gombrowicz de ver el fascismo. Una gente encantada celebrando ahí donde fuera a su líder, borrando de cuajo cualquier cosa que no fuese una permanente politización que servía para que cada seguidor se entregara a la causa en cuerpo y alma. Lo demás carecía de importancia ante las exigencias de esa revolución que prometía una “nueva Italia”. La vida privada, las tramas de afectos con los más próximos, un buen vino, la música, todo eso, ¡al basurero de la historia! El episodio lo cuenta Gombrowicz en Recuerdos de Polonia (Versal). Lo que recoge ese libro son las vicisitudes de un muchacho que quiere convertirse en escritor en medio del vendaval de cambios que se produjo en Europa durante el periodo de entreguerras.

“Nunca olvidaré el aullido que emitió una de mis primas al ver entrar en casa a mi padre con la cara completamente rasurada: acababa de dejar su barba y sus bigotes en la barbería de acuerdo con el espíritu de la época”, escribe Gombrowicz. “Fue el grito penetrante de una mujer ofendida en su pudor más profundo; si mi padre se hubiese presentado desnudo no hubiera gritado con tanto horror”. Tras la Gran Guerra, Polonia se independizó, y 1918 fue “un año espléndido”; todo parecía posible. Empezaba una nueva vida, los viejos tronos se hundieron, “la libertad de los cuerpos se mezclaba con la del espíritu, era la derrota de los redingotes y zapatos acharolados, una gran expansión de la juventud reclamando su hora, un poderoso viento de libertad sopló cuando las rodillas de las mujeres asomaron en sus faldas…”.

Gombrowicz habla de que se produjo también un cierto despiste, era difícil ajustarse al ritmo de los vertiginosos cambios. Soy un pasajero que viaja en un barco, les dijo a unos amigos, pero ya no sé dónde está la tierra firme; “no disponíamos de un lenguaje con el que expresar nuestro apego a Polonia, ya que el heredado había envejecido fatalmente y nadie nos había enseñado uno nuevo”, comenta en otro momento.

Hacia 1938, pues, dos décadas después de aquel “año espléndido” en que el mundo se llenó de promesas, por las calles de Europa circulaba ya un descarado antisemitismo y las arrogantes exhibiciones de músculo patriótico del que presumían unos jóvenes entusiastas. Ya solo importaba la política, esa manera permanente de estar en la política con el corazón desgarrado de tanta emoción y con el brazo en alto. Le estaban dando una mayúscula patada al bel canto (y a todo lo demás), y dejaban en su avance llorando a una vieja cantante en un sillón arrumbado. En el camino de regreso a Polonia, a las afueras de Viena, Gombrowicz volvió a escuchar vítores. Vio a gente con antorchas que, en este caso, gritaban “¡Heil Hitler!” “La sociedad enloquecía”. Era el Anschluss; la Alemania nazi acababa de apoderarse de Austria.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma