De Rosalía a ‘Sirat’: ¿por qué ya no podemos disfrutar de algo sin desmenuzarlo en análisis infinitos?

El videoclip de ‘Berghain’ es el último ejemplo de la fiebre exégeta que se extiende por redes sociales y dedica horas de análisis pormenorizado a obras artísticas que pueden durar tres minutos

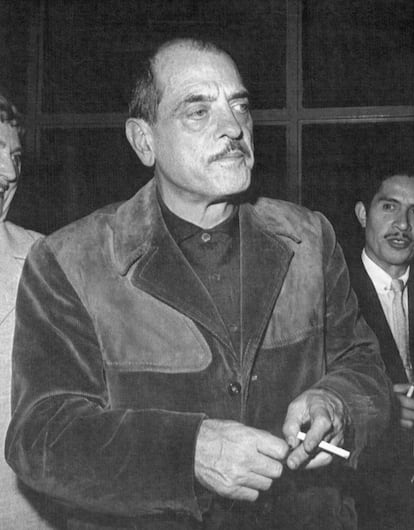

Escribió Luis Buñuel en sus notas sobre la realización de Un perro andaluz que las imágenes de la película no tenían ningún sentido racional: “Son tan misteriosas e inexplicables para el autor como para el espectador. NADA en el film SIMBOLIZA NADA”. Aquel guion lo redactó Buñuel junto a Dalí en 1929 siguiendo el método surrealista de la escritura automática: cada uno de ellos iba lanzando ideas, y si al otro le gustaban las incorporan al libreto sin cuestionar su coherencia o significado. Lo que no ha impedido que esta sea una de las películas de la historia del cine que con más frecuencia se ha sometido a todo tipo de análisis, para disgusto de su propio autor: Buñuel, amante declarado del misterio en el arte y en la vida, se resistía furiosamente a las interpretaciones sobre su obra.

También consideraba que el exceso de información era –junto con la explosión demográfica, la tecnología y la ciencia- uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis que nos conducirían al fin del mundo. Cabe esperar entonces que se pusiera bastante apocalíptico si alguien le hubiera anticipado estos tiempos actuales en los que cualquier producto cultural es desmenuzado como un niño destripa su juguete para extraer de él todos los significados posibles, que luego son difundidos a granel por las redes sociales.

Esto acaba de comprobarse con Berghain, el videoclip de adelanto del último disco de Rosalía, que ofrecía una ensalada de referencias muy explícitas que iban desde Walt Disney hasta Leonardo da Vinci y las últimas películas de Krzysztof Kieslowski, cineasta particularmente aficionado al registro simbólico. La diferencia es que, en el caso de Berghain, todo indica que esas referencias estaban ahí no tanto con propósitos expresivos como para servir de material de discusión entre los aficionados, y que eran por tanto parte de un astuto engranaje promocional. Ya no nos encontramos ante unos críticos o expertos en semiótica analizando un artefacto cultural más o menos oscuro o minoritario. Ahora el símbolo se convierte en el cebo que se ofrece a un gran público que, como un banco de peces, está más que dispuesto a acudir a él con la intermediación de los comentaristas de TikTok.

“A los de la exégesis de Rosalía: seguro que en el instituto no os gustaba tanto analizar a Bécquer”, decía un reciente tuit de la periodista Laura Barrachina, creadora del programa cultural radiofónico Efecto Doppler y directora de El Ojo Crítico, veterano del sector, durante varias de las etapas (la última entre 2020 y 2025) en las que se emitió en RNE-1. Aunque quiere aclarar que admira a Rosalía como artista, Barrachina destaca a ICON la naturaleza mercantil de esta llamada a la interpretación de fans y demás exégetas: “La industria sabe que, si juega bien sus cartas, las redes amplifican su mensaje gratis, y que una buena acción de marketing nos tendrá a todos como buenos soldados retuiteando y comentando. Creo que esa necesidad de explicar el vídeo de Rosalía es en parte la misma necesidad de dejar nuestra opinión en todo. Hoy existes porque opinas. O, como dirían Los Punsetes, España necesita conocer tu opinión de mierda. Este caso, además, todo parecía una parodia, porque los hilos se copiaban unos a otros”.

Tuit contra tuit, el poeta Rodrigo García Marina emitía en la red social X un irónico pero contundente “¡Dadnos permiso para analizar!” como respuesta a este tipo de críticas. Y añade ahora para ICON: “Quienes dicen que es una pérdida de tiempo analizar ciertas cosas suelen dedicarse al análisis de manera profesional, ya sea desde lo académico o lo desde periodístico. Dicen que estos análisis se refieren a objetos banales o que usan figuras vacuas y efectistas, y que analizarlas supone abrazar el capitalismo. Pero yo me pregunto si sus análisis que se publican en revistas indexadas no participan también de esas mismas estructuras capitalistas. Y sobre todo por qué alguien nos tiene qué decir qué objetos culturales merecen ser interpretados y cuáles no. No considero que sea más banal interpretar una obra pop que una pieza que se representa en los Teatros del Canal”.

La comisaria de arte, escritora y catedrática Estrella de Diego, afirmó en su discurso de entrada en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en 2018: “Por mucho que se explique o se descifre, se diseccione o se mire, la realidad nunca está del todo dicha ni contada. Lo que llamamos realidad, lo que creemos percibir y contar, se nos escapa a cada paso entre las manos y las palabras”. Así que ella no dirige en absoluto su desconfianza al objeto de análisis, sino a la medida en que podemos obtener significado de él. A día de hoy, De Diego sigue pensando lo mismo, según cuenta a ICON: “No solo eso, sino que veo que esa situación se ha centuplicado. Vivimos en el engaño de que tenemos toda la información, sin jerarquías ni restricciones, cuando en realidad tenemos la información que alguien quiere que tengamos. Ahora la realidad está menos descifrada que nunca, porque el exceso de información, como todo exceso, es en realidad una carencia”.

En efecto, cualquier búsqueda en internet que añada al nombre del objeto de nuestro interés la palabra “interpretación” o “explicación” generará cientos de resultados. Así que, gracias a las nuevas tecnologías de comunicación y a la sobreinformación que estos llevan aparejada, la interpretación está por todas partes, pero el contraste y el debate de opiniones rara vez se hace presente con un mínimo de profundidad. Sirât, película de Oliver Laxe que representará a España en los próximos Óscars, ha sido explicada una y otra vez, incluso por su propio autor, desde que se estrenó en el festival de Cannes la pasada primavera.

El cine de David Lynch, uno de los autores recientes que más han confiado en lo misterioso, es constantemente desgranado en artículos de prensa, podcasts y posts de redes sociales, con programas monográficos dedicados a cada uno de los capítulos de las tres temporadas de su obra televisiva Twin Peaks. Y lo mismo ocurre con series que a priori presentan menos estratos de significado, del estilo de Sexo en Nueva York. O con el atuendo de la reina Letizia en el reciente retrato que realizó la norteamericana Annie Leibovitz a los actuales monarcas españoles por encargo del Banco de España.

Pero la necesidad de análisis no es algo que se limite a los productos culturales o de consumo popular. En su libro La legibilidad del mundo, escrito en 1979, Hans Blumenberg exponía que el ser humano siempre ha tendido a ver la realidad como un conjunto de signos descifrables, un libro legible y escrito por algún autor divino. Con la llegada de la modernidad esta idea entraría en crisis, con lo que nos quedamos desamparados ante el caos del sinsentido. Parece lógico entonces encauzar ese impulso hacia los objetos culturales, que se prestan a ello de manera natural. Como alternativa, y ante las piruetas analíticas que son meros ejercicios intelectuales vacíos de sustancia real, Susan Sontag –quien fue, por cierto, pareja de Leibovitz- propondría en su célebre ensayo Contra la interpretación (1968) disfrutar del arte sin necesidad de pasarlo por el filtro de la interpretación. “En lugar de hermenéutica necesitamos una erótica del arte”, sentenciaba. Y también: “Al reducir la obra de arte a su contenido para después interpretarlo se está domando esa obra”. En suma, Sontag consideraba que quien interpreta lo que busca en realidad es reducir la obra original, borrarla para reemplazarla con otra cosa que proviene de sí mismo.

El ámbito de las artes visuales suele mostrarse menos intranquilo frente a la ausencia de significados claros. Un cuadro como La tempestad, obra maestra de Giorgione pintada hacia 1508, sigue generando dudas iconográficas: en realidad nadie ha dejado claro a día de hoy qué demonios representa. Pero aquí también se hace notar el signo de los tiempos: el pasado octubre, durante la última edición de la feria Art Basel París, la artista británica Helen Marten presentó en el palacio de Iéna una hermosa pieza instalativa y de performance que tenía a sus espectadores deambulando con cara de desconcierto, manifiestamente huérfanos de significado. Lo que no parecía preocupar a la autora, que en una entrevista concedida a EL PAÍS SEMANAL aseguraba: “Lo ideal es un grado de sentido de la maravilla, de curiosidad y placer. Luego el público puede actuar como un arqueólogo: quedarse con la superficie, o bien ir profundizando”.

Ciertamente, toda interpretación acaba hablando más del sujeto que interpreta que del objeto interpretado. En ella entran en juego las experiencias y conocimientos previos, pero también los prejuicios, expectativas y deseos, tanto conscientes como inconscientes, que puedan albergarse. La semiótica es la disciplina que estudia los signos que intervienen en las distintas formas de comunicación humana. El semiólogo Manuel González de Ávila, catedrático de la Universidad de Salamanca y autor de, entre otros libros, Semiótica: La experiencia del sentido a través del arte y la literatura (Abada Editores), explica a ICON los motivos de la inflación interpretativa del mundo contemporáneo: “Vivimos en sociedades para las que la cultura se ha convertido en una industria, disolviéndose la antigua oposición entre lo simbólico y lo material. A la vez, las nuevas tecnologías han desarrollado hasta límites antes insospechables la capacidad de producir, transformar y hacer circular múltiples objetos culturales. Esta fusión de cultura, economía y medios tecnológicos ha ocupado todo el espacio disponible, real y virtual. Los seres humanos vivimos dentro de ese ámbito. Y nuestra respuesta espontánea consiste en intentar entender, a través de la interpretación, los signos que no dejan de engendrarse en él”.

Para González de Ávila, cualquier objeto simbólico resulta interpretable, con independencia del grado de legitimidad cultural que se le reconozca: “Una baratija de bazar, un fragmento de fan fiction o un vídeo de TikTok transportan significados sociales tan pertinentes como los de un Desastre de la guerra de Goya, La montaña mágica de Tomas Mann o Ciudadano Kane de Orson Welles. Pero dignos de estudio no es lo mismo que complejos o estimables: aunque cabe extraer de esos materiales, mediante la interpretación, sus implicaciones históricas, sociológicas o antropológicas, no estaremos en condiciones de construir con ellos una tradición cultural que merezca la pena proteger y legar a las generaciones venideras. No hay cultura sin valores ni valores sin jerarquía, y lo mismo sucede con las interpretaciones que hacen vivir la cultura”. Por fin, concluye, la búsqueda del sentido, incluso del de aquello que parece enigmático o absurdo, es “una necesidad irreprimible en el homo sapiens. Desde la prehistoria, esa urgencia nos empuja a interpretarlo todo: empezamos por los rastros de caza, los síntomas de enfermedades o los augurios del porvenir, y acabamos con las más refinadas obras literarias y artísticas”.

El ser humano, pues, se ha debatido siempre entre la búsqueda desesperada de sentido a cuanto le rodea y cierta propensión a lo misterioso y lo inexplicable. De modo que, además de en el giro político conservador que se aprecia entre los más jóvenes, puede que sea en el hartazgo que provoca esta carrera por la búsqueda de significado donde haya que localizar las causas del supuesto regreso a la ortodoxia cristiana sobre la que últimamente debate lo que Elsa Fernández-Santos, muy oportunamente, definía como “crítica cultural de ocasión” en su reciente reseña del filme Los domingos. En una escena clave de esa cinta, sublime y aterradora a la vez, la joven protagonista, arrodillada en una iglesia tras el funeral de su abuela, comienza llorando al reconocer que no puede más de un mundo que no comprende y tampoco la comprende a ella, y acaba riendo tras vencer toda resistencia y entregarse a Dios. Las especulaciones sobre los propósitos de la directora Alauda Ruiz de Azúa se han reflejado en multitud de críticas de prensa y redes sociales y abarcan un amplio espectro, desde quienes consideran que dirige un sutil dardo a la religión organizada hasta quienes la acusan de una intolerable equidistancia con la iglesia católica.

Ampliando el foco, el rastreo del significado a cualquier precio conduce inevitablemente a la frustración, puesto que resulta imposible abarcar todos los sentidos posibles de un objeto cultural. Sin embargo, al final de ese camino siempre estará la idea de Dios, que es en sí mismo significado definitivo, causa y explicación de las cosas, pero también la negación de todo sentido, el misterio último al que entregarse cuando estamos exhaustos de plantearnos interrogantes. “Yo soy el que soy”, le responde Yahvé al Moisés del Antiguo Testamento cuando este, tan fastidioso e inquisitivo, le pregunta su nombre. Después de eso, no hay más que decir. Salvo tal vez lo que concluía un personaje de La vía láctea, otra de las películas más enigmáticas de Buñuel: “El odio a la ciencia y el horror de la tecnología me llevarán a la absurda creencia en Dios”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.