Miquel Roca, abogado: “No se ha explicado jamás lo que fue la dictadura”

El expolítico barcelonés y padre de la Constitución reflexiona, 50 años después, sobre el impacto de la muerte de Franco, el espíritu de la Transición y el problema cívico de no enseñar la historia contemporánea de España en las aulas

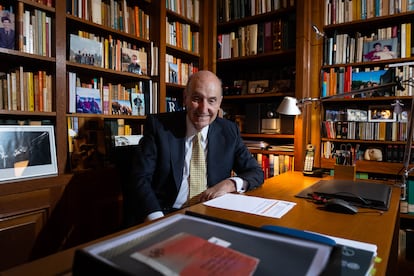

Miquel Roca (Burdeos, 85 años) nació en el exilio francés, mientras el ejército nazi asediaba la ciudad donde se refugiaron sus padres. “Nadie ha podido dudar de qué parte estaba”. Antifranquista activo desde los 20 años y expulsado de la Universidad junto a algunos de los jóvenes profesores más brillantes de su generación, participó en la fundación de Convergència Democràtica de Catalunya, fue uno de los miembros de la ponencia constitucional y portavoz de la minoría catalana en las Cortes desde 1977 y durante casi dos décadas. Puntual, en la novena planta del edificio de su bufete, con vistas al Ensanche de Barcelona, responde con su mítica efectiva oratoria.

Pregunta. ¿Sabía que Franco se acababa?

Respuesta. La conciencia que se iba a morir venía desde tiempo atrás, pero hubo un momento, en los últimos 15 días, que lo veías, “esto se termina”. La noticia no sorprende, pero impacta. “Ahora sí empieza una nueva etapa”. Intuíamos básicamente hacia dónde debíamos ir, pero solo lo intuíamos.

P. ¿Cuándo lo supo?

R. Estaba en casa de mis suegros, en una celebración familiar, un aniversario… Y volvimos a nuestra casa con mi mujer. Hacia las tres de la madrugada alguien llamó, no recuerdo quién, y dijo “oye, ya está”. Y pensé: “¿y mañana, ¿qué hago?”. Porque tienes tu vida normal, trabajar de abogado, pero sabes que mañana no va a ser lo mismo. Lo noté inmediatamente. Esa mañana la gente con la que hablé ya se preguntaba “¿y ahora, ¿qué?”.

P. ¿Lo celebró?

R. Sí. No me gusta contarlo para no explicarlo mal y para que no se entienda mal. Sí. Lo celebramos con unos amigos.

P. ¿Hizo alguna llamada significativa?

R. Llamadas entre nosotros. Seguro que esa mañana hablé con Jordi Pujol, con Antoni Gutiérrez Díaz —el Guti del PSUC—, con todos aquellos que estábamos en el Consell de Forces Polítiques… Aquella mañana teníamos que decirnos cosas y preparar tomas de posición. Porque fue un cambio. Sabíamos, claramente, que íbamos a construir la respuesta de futuro.

P. Sus padres, que se habían exiliado durante la guerra, aún vivían. ¿Cómo lo vivieron?

R. Tenían hijos y yernos muy politizados. Un cuñado mío era Antón Cañellas, dirigente de Unió Democrática. Otro era el socialista Francesc Casares, abogado laboralista. Y yo mismo. Para mis padres había un cierto temor. Toda la gente que había vivido la guerra, y la había sufrido, recibían estas noticias con conciencia muy politizada y militancia de oposición, y con una valoración positiva, pero con un cierto temor porque recordaban con pánico la confrontación. La confrontación civil es siempre muy dura.

P. ¿Qué sensaciones tuvo en esas horas?

R. Muchas y simultáneas. Una parte de alegría. Los que estábamos en la oposición antifranquista deseábamos el fin de aquella etapa. Pero esa sensación se mezclaba con una asunción no de temor sino de responsabilidad. Porque a partir de ese momento todo lo que íbamos a hacer tendría mucho más sentido. Con Franco muere la esperanza de la continuidad de la dictadura. Eso no era posible. Había empezado con la muerte de Carrero Blanco, no habría sucesión dentro del propio régimen. Con la muerte de Franco, empieza una evolución: hay que buscar una solución en el marco que representa Europa. Los que estábamos en la oposición antifranquista, que éramos bastantes, pero no tantos, sabíamos que tendríamos cierta responsabilidad en esa nueva etapa. ¿Cómo hacerlo?

P. ¿La dictadura podía durar?

R. Una cosa es lo que los medios de comunicación transmitían, que era la versión oficial. Pero dentro del propio régimen había una conciencia muy clara de que esto se terminaba. No había sucesión dentro del mismo régimen y esto lo expresó al cabo de relativamente poco la presidencia de Adolfo Suárez. Hubo ya una apuesta de cambio, esto se agotaba porque la dictadura era incompatible con lo que Europa ya representaba. Hay una imagen muy potente, que ahora se debería recordar: la toma de posesión del Rey. Por primera vez, presidentes europeos acompañan este acto. No había ocurrido nunca. Una cosa fue que viniese [Augusto] Pinochet, pero lo relevante es que estuviese [Valéry] Giscard. Europa, con esa presencia, también dijo que empezaba un cambio.

P. Al ver el entierro de Franco en el Valle de los Caídos, ¿qué pensó? ¿Y con la proclamación del príncipe como Rey?

R. Adiós. Con todo el cariño para muchos, todo aquello era patético, la expresión de un triste final, que para mí era alegre. Era patético. Y lo más importante de la proclamación fue la apuesta de Europa por el cambio, el apoyo al advenimiento de Juan Carlos. Era una apuesta que condicionaba, se creía que podría abrir lo que se abrió: el proceso de negociación. No eran importantes las palabras, sino las imágenes. Y Giscard, a quien pude conocer, sabía muy bien a lo que venía: “esta vez España no se nos puede escapar, hemos de ayudar a esto que empieza tenga una continuidad europea”. Juan Carlos sabía que Giscard era totalmente clave.

P. Durante esos días la oposición no tuvo una actividad significativa.

R. No la podía tener. Era el momento de la despedida patética y ya está. Nosotros estábamos convocados para el día después.

P. ¿Cuándo percibe que el cambio ha empezado?

R. El buen camino empieza con el cese de Arias Navarro. “Teníamos razón”, nos dijimos. Empieza una nueva época. Aunque en un primer momento el nombramiento de Adolfo Suárez fue una cierta sorpresa, muy rápidamente vimos que allí había una voluntad. Del Rey, de Suárez y de apertura de Torcuato Fernández Miranda. Allí había un equipo que quería apostar por algo que ya era más que suficiente: convocar unas elecciones libres. Dejábamos la poesía por la prosa. Hay que convocar unas elecciones. Porque si ese es el espíritu, la democracia llega. Se abría el camino importante. Haces aflorar a la oposición, que sale de la clandestinidad. Y por ello tuvo una significación tan especial la legalización del Partido Comunista, que tenía una enorme carga simbólica. Iba refrendando que la apuesta tenía sentido.

P. ¿Cómo fue posible la Ley para la Reforma Política?

R. Es una pregunta para la que muchos años después no tengo muy clara la respuesta. Muchos sabían lo que estaba haciendo y algunos debían creer que se trataba de una excusa para salir de un mal paso. Es la autodisolución. Cuando votan esa ley, votan su defunción.

P. ¿Cómo fue su primer día en las Cortes constituyentes?

R. Siempre recuerdo que el día que tomé posesión, pasando por los escaños, escuché a un ujier que venía de la época anterior. Hablaba con otro, le decía: “bueno, estos son provisionales”. Recuerdo la frase porque era la bienvenida. No era mala idea. “Estos son provisionales”. Para algunos, todo aquello podía tener un regusto de provisionalidad. Pero poco a poco fueron viendo que no lo era, pero algunos tardaron...

P. ¿Cuál era la actividad de la oposición en el arranque de la Transición?

R. Teníamos que pasar de la poesía a la prosa. Habíamos estado instalados en una poesía revolucionaria. Lo que sabíamos es que empezaba un cierto tipo de negociación. Teníamos que construir rápidamente bases de entendimiento entre nosotros y ver cómo arrancábamos del franquismo aquellos sectores que ya habían empezado a separarse de él. Ya existían los Tácitos… Hablar con ellos en términos de construcción de país, no de exaltación patriótica. Teníamos que sentar las bases de la convivencia y trasladar el concepto un tanto poético de la libertad en la libertad construida.

P. ¿Qué piensa cuando lee las encuestas a los jóvenes que desconocen o relativizan lo que fue la dictadura de Franco?

R. Comprendo a muchos jóvenes que pueden ser críticos. Buscábamos la libertad para que ellos pudieran criticarnos. No me debe sorprender. Me alegra que puedan criticar porque yo no pude. Les hemos dado un régimen que les permite criticar. Lo que les ruego es que ellos sepan que, a veces, la forma en la que lo están haciendo puede conducir a que un día se sorprendan por perder la libertad. Por eso hay que conocer la historia.

P. ¿No se ha contado?

R. Hemos tenido un gran fracaso en nuestro sistema educativo en este punto. En otros no me toca. Aquí siempre se ha explicado la historia hasta finales del siglo XIX. Pero el siglo XX español no lo conocemos y lo que fue la dictadura no se ha explicado jamás. No ha existido el objetivo de que se conociese la historia de España.

P. ¿Qué deberíamos haber aprendido?

R. Siempre me ha encantado decir que cuando hacíamos la Constitución no estábamos solamente dando respuesta a la dictadura. Estábamos dando respuesta a un largo período de tiempo en el que España tuvo la Inquisición, la persecución, la represión, los golpes de Estado… Estábamos dando respuesta a toda esta historia. Porque en nuestra historia la confrontación ha dominado mucho más que la convivencia. Y cuando se dice que la Constitución es poco, claro que lo respeto. Pero, por favor, expliquen esa imagen. Cuando se constituyó la mesa de edad en el Congreso tras las elecciones del 15 de junio de 1977, bajan por aquellos escaños de la altura nada más y nada menos que Dolores Ibárruri, La Pasionaria, y Rafael Alberti, cogidos del brazo, para tomar posesión de aquella mesa de edad, esperándoles al final [Jesús] Esperabé de Arteaga (diputado de UCD) para constituir la mesa. Fue impresionante. Los dos bandos se encontraban, se saludaban y abrían las Cortes. Aquello enterraba la poesía, allí empezaba la prosa. Lamento mucho que no se haya explicado. Creo que es un gran fracaso.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.