Una vida atravesada por el franquismo: hambre, torturas, cárcel y sacrificio

Luis Pérez Lara, nacido 25 días después del golpe de 1936, recuerda cuatro décadas de lucha contra la dictadura

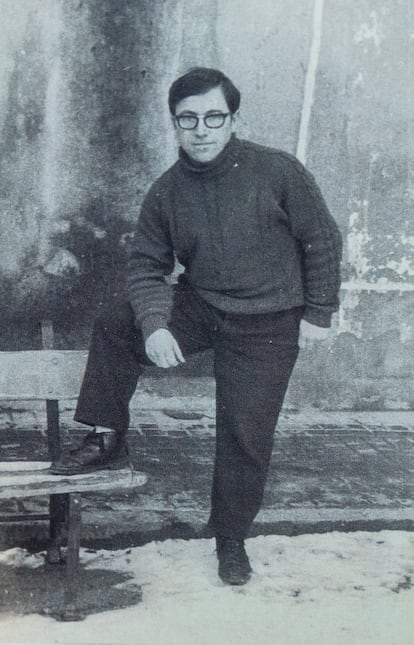

Antes de encontrarse en la estación de tren de París con su padre, Luis Pérez Lara tuvo que pactar con él unas señales para que pudieran reconocerse. “Una camisa del mismo color, un periódico en la mano, la maleta en la otra… Me bajé del tren, alcé la mirada y vi a un hombre riéndose. A mí también me dio un ataque de risa porque era como mirarse en el espejo...”. Era 1959. Pérez Lara tenía entonces 23 años. Había nacido el 12 de agosto de 1936, es decir, 25 días después del golpe militar de Franco que originó la Guerra Civil, y cuando tenía tres meses, su padre, panadero, y su madre, ama de casa, decidieron dejarlo con sus abuelos para ir al frente a defender al Gobierno que habían votado en las urnas. “A ella solo la vi tres veces. Murió con 33 años de un fallo multiorgánico provocado por el hambre. A mi padre, otras tantas”. Una de ellas fue en aquella estación de tren en el extranjero, el primer contacto con la libertad. Pero Pérez Lara no había viajado a Francia para ejercer y disfrutar de los derechos propios de una democracia, sino para contribuir a que su país los recuperara. “Terminaron torturándome los mismos que habían torturado a mi padre. Y fue en la antigua Dirección General de Seguridad, hoy sede del Gobierno madrileño”. La vida de Luis Pérez Lara, como la de miles de españoles, quedó atravesada por el hombre de cuya desaparición se cumple ahora medio siglo. Sus 89 años abarcan el hambre y el desarraigo que produjo en tantas familias la Guerra Civil, pero también las casi cuatro décadas de dictadura, es decir, los sacrificios de la clandestinidad; la cárcel, la tortura...

De hijo de héroes a hijo de traidores

Al irse sus padres al frente, Pérez Lara se quedó con los abuelos en un pequeño pueblo madrileño, Orusco de Tajuña. Preguntado por si recuerda algún cumpleaños, algún regalo por Navidad, un disfraz de carnaval..., contesta: “No me dio tiempo a ser un niño. Cuando los golpistas ganaron la guerra, yo pasé de ser el hijo de unos héroes al hijo de unos traidores y empezó la persecución. En la calle me insultaban, en la escuela me pegaba el maestro, el cura no podía ni verme...”. Era un crío, pero antes y sobre todo, en la nueva España de los vencedores era “un rojo”. “A mis abuelos, que eran pastores y tenían una docena de ovejas, se las quitaron. Pasamos muchísima hambre. Recuerdo que cuando iba con mi abuelo al campo y llevábamos una sardina y un tomate para cada uno, él me decía siempre: ‘Come primero la sardina’. Lo decía porque si aparecía alguien había que compartir la comida, y mejor que te tocara con la sardina ya dentro”.

El historiador Miguel Ángel del Arco recuerda en La hambruna española que solo entre 1939 y 1942 la falta de alimentos y las enfermedades que provocó acabaron con la vida de más de 200.000 personas. “El Régimen”, recoge el libro, “logró que los estómagos vacíos se convirtiesen en un instrumento de desmovilización política. Familias sumidas en la pobreza tuvieron que mostrar buen comportamiento para acceder a los comedores falangistas, además de participar en los ritos políticos que allí tenían lugar. Algunos padres entregaron a sus hijos a los hogares del Auxilio Social, donde, a cambio de recibir el pan de la dictadura, eran educados en el ‘espíritu nacional adecuado”. Luis Pérez Lara no fue uno de ellos. Con nueve años se puso a trabajar. Con 14, descubrió la militancia.

La clandestinidad: un combate de tinta

“Como no quería ser una carga para la familia”, relata, “me fui a Santa cruz de la Zarza [Toledo] a trabajar para un hombre que vendía productos de cerdo. El hojalatero, el peluquero y el dueño de un bar de ese pueblo habían conocido a mi padre, que se había pateado España formando a los maquis, y de alguna forma, me apadrinaron. Formaban parte de una célula comunista que se reunía en el local del hojalatero y me uní a ellos. Tratábamos de escuchar radios extranjeras, y cuando se podía, La Pirenaica [el altavoz de los vencidos] para informar a la gente de lo que pasaba realmente en España”.

Con el tiempo, Pérez Lara ingresó en la célula del PCE en Saint Denis (Francia) y en el comité del partido en aquel país, desde el que realizaba viajes a España para llevar documentación oculta en el falso fondo de una maleta. Empezaba la vida en la clandestinidad.

El DNI y el pasaporte falsos se los hizo Domingo Malagón, un estudiante de Bellas Artes que, al estallar la guerra, dejó los estudios para combatir en el bando republicano y tras la derrota decidió dedicar su talento a sus compañeros, fabricando para ellos nuevas identidades que les permitieran desplazarse sin levantar sospechas en un país que disponía de un censo de rojos. El superviviente del campo de concentración nazi de Buchenwald, novelista y ministro de Cultura entre 1988 y 1991, Jorge Semprún, escribió sobre él: “Alguna vez le he visto trabajar, manejar casi amorosamente las tintas, las gomas, los plásticos, los colores, las imprentillas, los hornos, en un taller donde los documentos falsos adquirían categoría de objetos artísticos, de salvoconductos fraternales para cruzar los posibles temporales de la vida clandestina”.

Pérez Lara aprendió su nuevo nombre y memorizó la historia de su familia ficticia para recitarla con convicción si algún día lo detenían. Toda la formación que recibían en el partido estaba orientada a evitar ese momento y, en caso de caída [arresto], saber cómo enfrentarse a las torturas. Pese a aquellos viajes con documentación a España, en Francia había logrado disfrutar de una vida más o menos normal: ganarse un sueldo, hacer amigos e incluso echarse una novia. Pero entonces fue convocado por Santiago Carrillo, el líder del partido, que años después regresaría a España camuflado con una peluca y con un pasaporte falso que le había hecho el propio Malagón. “Se habían producido varias caídas y me pidió que volviera a Madrid para fortalecer la organización. Yo le dije inmediatamente que sí, y él me pidió que pensara en las consecuencias: que me detuvieran, que me torturaran...”.

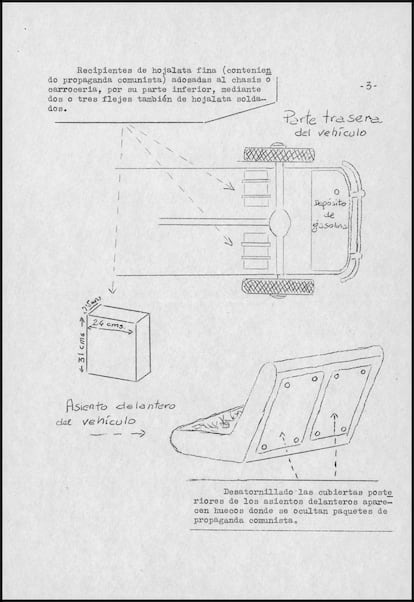

Lo dejó todo y se instaló en la España franquista, donde cada día tenía lugar una batalla sorda entre la Brigada Político Social -que había recibido asesoramiento de la policía nazi, la Gestapo, sobre cómo vigilar y tratar a elementos subversivos- y los miembros de las asociaciones prohibidas, es decir, todas las relacionadas con las ansias de democracia, como partidos y sindicatos. Y era un combate de tinta, porque gran parte de la actividad clandestina tenía que ver con la fabricación y reparto de octavillas, boletines, carteles, diarios... con los que combatir la propaganda del Régimen y la resignación. Como grupos ilegales debían permanecer ocultos, pero su éxito dependía de la movilización social, para lo cual debían dar a conocer su existencia y propósitos. El gato contaba, además, con una red de delatores infiltrada en barrios, universidades y fábricas. Las únicas armas del ratón eran la creatividad y la determinación.

“Las octavillas”, relata Pérez Lara, “se hacían en los sitios más inimaginables. Por ejemplo, una chabola de Vallecas. Utilizábamos multicopistas, a las que llamábamos vietnamitas [su uso lo habían popularizado los guerrilleros comunistas del Vietcong para movilizar a la población contra los invasores]. Luego había que repartirlas y teníamos una serie de trucos: un cucurucho en el tubo de escape de un coche, para que volaran al arrancar, lanzarlas desde algún lugar muy alto... ”

Detención y torturas: “Si mato a un rojo, me darán una medalla”

“Siempre me he culpado por dejarme coger”. Era abril de 1967 y Pérez Lara tenía 30 años. “Me llevaron a la DGS. Allí estaba Roberto Conesa, que había detenido y torturado a mi padre años antes. Les di mi documentación falsa, repetí que me llamaba Emilio, que era vendedor de libros. Primero vino un hombre enorme que me hacía todo el tiempo las mismas preguntas y como yo le respondía siempre lo mismo, cada vez, me daba un golpe. Uno me lanzó hasta el otro lado de la habitación. Vino otro policía que me daba porrazos en el empeine. Con el paso de las horas, a cada porrazo yo sentía que mi cuerpo entero iba a reventar. Después me hicieron la oca, que consistía en ponerte las esposas debajo de las piernas, en cuclillas. Como cada vez tenías menos fuerza para sostenerte, se clavaban en las muñecas. Aún tengo cicatrices. Pero a mí, lo que me daba miedo era que pudieran doblegarme, no aguantar y que por mi culpa cayeran otros compañeros. Lo peor era esa tortura psicológica: hacían pasar por delante a gente que conocías y te culpaban de sus detenciones. Y llegó un momento en el que ya no soportaban mi silencio y entró Billy el Niño...”.

Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, era famoso porque al torturar, mostraba gestos de placer. “Me dijo: ‘Conmigo sí vas a hablar porque, además, si mato un rojo, me darán una medalla’. Y, tristemente, luego le dieron cuatro. Me golpeó con la pistola y empezaron las torturas más horrorosas, con una brutalidad tremenda, en todas las posturas. Como yo no hablaba, dijeron que me iban a hacer ‘un Grimau”.

Julián Grimau, miembro del Comité Central del PCE, había sido detenido en noviembre de 1962. “Durante los interrogatorios en la DGS”, relata el catedrático de historia contemporánea Julián Casanova en su reciente biografía sobre Franco, “fue torturado, cayó de cabeza desde una ventana del primer piso, posiblemente arrojado por los policías que lo interrogaban, y sobrevivió a diversos traumatismos”. El historiador Nicolás Sesma escribe en Ni una, ni grande ni libre que “el ministro de información, Manuel Fraga, tuvo que convocar una bochornosa rueda de prensa para defender la versión oficial de que había intentado suicidarse”. El 20 de abril de 1963, Grimau fue fusilado en Madrid.

“Me llevaron hasta la ventana, esposado a la espalda”, prosigue Pérez Lara, “y me dijeron que, o contestaba a sus preguntas, o me tiraban. Yo, al principio, pensé que no lo iban a hacer, pero me cogieron uno por cada pie y me soltaron de una pierna. Ahí creí que me tiraban, pero en ese momento, no sé si estaría preparado o no, entró un jefe y dijo: ‘Eso ya no lo podemos hacer’. Me metieron en una celda y cada 15 minutos venían a darme una paliza. Cuando por fin me llevaron ante el juez, me preguntó si tenía algo que alegar y le respondí que me habían torturado. Entonces cogió un cenicero grande de cristal y me dijo: ‘En España no se tortura. Como lo repita, se lo rompo en la cabeza’. Y eso era el juez”.

Un hombre en la luna, él en la cárcel

“La cárcel”, explica, “era una escuela, había profesores de todo”. “El partido estaba muy organizado en la sexta galería de Carabanchel. La comida se repartía, hacíamos reuniones en una celda que estaba vacía, y teníamos una especie de comité de recepción para los nuevos, que entraban prácticamente a diario porque en la universidad y en las fábricas cada día había más huelgas, más protestas y en respuesta, el Régimen había aumentado la represión. Si veías a alguno apagado, sobre todo después de alguna comunicación con la familia, ibas a hablarle de fútbol o de lo que fuera, para intentar distraerlo”.

A Pérez Lara lo condenaron a 13 años, seis meses y un día de cárcel. “Todo porque encontraron unas octavillas que llamaban a los trabajadores a luchar por la libertad y la democracia. El juicio fue casi cómico. A mi abogado casi no lo dejaron hablar”. De Carabanchel fue trasladado a un penal de Soria, luego a Segovia y finalmente, a Jaén. Continuó la batalla diaria de plantones, protestas y hasta una huelga de hambre de 10 días para conservar, dentro de la cárcel, algo de autonomía y libertad, como negarse a ir a misa. Una de las cosas que reclamaron fue poder ver la llegada del hombre a la luna. “Nos costó, pero lo pudimos ver”. Entre rejas, un puñado de hombres valientes y tenaces contemplaron a otro dar un gran salto para la humanidad. “La moda de la minifalda también nos pillo dentro”, ríe.

Pérez Lara tenía 38 años cuando salió de la cárcel en libertad condicional. “Nos habíamos perdido muchas cosas, muchas relaciones. Y volví a la lucha: era 1973″.

La muerte de Franco

“Estaba en un bar tomando un café y vi al presidente del Gobierno tartamudeando: ‘Españoles, Franco ha muerto’. En el bar algunos nos miramos y nos sonreímos y a otros se les caían las lágrimas”. Pérez Lara se acordó de su padre, el panadero que había sido condenado a muerte, que se había escapado de la cárcel de Alcalá de Henares y que llevaba tres décadas en el exilio; de su madre, que había muerto de hambre con 33 años; de su tío, desaparecido... “El rey Juan Carlos se atribuye el mérito del regreso de la democracia, pero la trajimos nosotros, todos y cada uno de los que dieron la vida y sufrieron persecución, cárcel, torturas hasta el último minuto”.

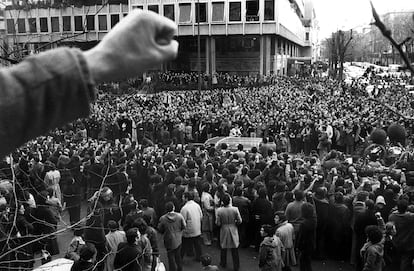

Franco había muerto, pero la dictadura quería sobrevivir. “El asesinato de los abogados de Atocha [enero de 1977]”, recuerda, “pretendía frenar el proceso democratizador, que no se legalizase al Partido Comunista”. A Pérez Lara le tocó organizar la seguridad del entierro, que no fue solo un entierro, sino una multitudinaria (más de 100.000 personas) manifestación cívica con un mensaje claro: esto no se para, no tenemos miedo. “Cogidos de la mano con los voluntarios que no dejaban de llegar y engancharse a aquella cadena humana”, recuerda, emocionándose, “hicimos un pasillo de seguridad para proteger al cortejo. Ya no había marcha atrás”.

En abril de 1977 llegó la legalización del PCE, y en 1978, el debate constitucional para elegir, entre otras muchas cosas, la forma política del Estado. “La realidad no corresponde siempre al ideal imaginado”, declaró el líder del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, para explicar su voto a favor de la monarquía parlamentaria. “Señores diputados, nos separan tantas cosas (...), tan hondo es el abismo abierto entre los españoles que, si no nos esforzamos más en cerrarlo que en abrirlo, más en acercarnos que en diferenciarnos, la incipiente democracia puede estallarnos a todos en las manos como un juguete infernal”, añadió. Pérez Lara recuerda los reproches que provocó aquella decisión, entre otros, del PSOE. “Pero realmente”, explica, “no había elección. En aquel momento no era monarquía o república, era monarquía o dictadura”.

Epílogo

Hoy, que un 21% de la población asegura que los años del franquismo fueron “buenos o muy buenos”, y que un diputado elegido en las urnas, Manuel Mariscal, de Vox, se jacta, en la sede de la soberanía nacional, de que los jóvenes “están descubriendo, gracias a las redes sociales” que el franquismo fue “un periodo de progreso, reconciliación y unidad”, Pérez Lara da charlas en institutos para proteger a los chavales de uno de los virus más peligrosos: el desconocimiento.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.