Hitler era un perezoso crónico, detestaba a los gatos y le explicaron mal la bomba atómica: todo lo que quería saber de Hitler y no sabía a quién preguntar

Un breve pero utilísimo e iluminador libro del veterano historiador francés Claude Quétel repasa a través de 20 preguntas las verdades y leyendas sobre el líder nazi

Ya no es imprescindible (aunque por supuesto sí muy recomendable) leerse las casi dos mil páginas de la biografía de Ian Kershaw sobre Hitler para tener una opinión sólida sobre el personaje. Sólida, porque opinión, lo que se dice opinión, estaríamos casi todos de acuerdo en lo que pensamos de él, e incluye varias palabras malsonantes. Ahora, un pequeño y breve libro de apenas 170 páginas, casi un Que sais-je?, se revela como utilísima herramienta para adentrarse en la personalidad del líder nazi y hacerse con datos básicos para comprender quién fue en realidad. Hitler, verdades y leyendas (Melusina, 2025, traducción del francés de Carlos Gual Marqués), es un ejemplo espléndido de síntesis y concisión que a través de 20 preguntas, desde ¿tuvo Hitler una infancia infeliz? a ¿estaba loco?, pasando por si fue víctima de numerosos atentados, si era impotente o qué sabía de la bomba atómica, responde a todo (o casi todo) lo que usted quería saber del gran jefe pardo y no sabía a quién preguntar.

El libro es obra de Claude Quétel un veterano historiador francés (Bernières sur-Mer, 86 años) autor de numerosos títulos, entre ellos una historia de la sífilis, otras de la psiquiatría y de la locura, otra más, “políticamente incorrecta”, de la Revolución francesa (publicada en castellano, Ivat, 2021) y varios relacionados con la Segunda Guerra Mundial y el nazismo: La Seconde Guerre mondiale, Femmes dans la guerre 1939-1945, Tout sur ‘Mein Kampf’ e incluso un Le Débarquement pour les Nuls (algo así como el día más largo para inútiles, que ya es título). A destacar que Quétel ha sido de 1992 a 2005 director científico del Memorial de Caen, el museo consagrado especialmente a rememorar el desembarco de Normandía (aunque abarca desde el Tratado de Versalles hasta la caída del muro de Berlín) y del que uno sobre todo se acuerda de pasar estremecido bajo las alas de un Hawker Typhoon suspendido del techo.

Quétel arranca su libro recordando todo lo que se ha escrito sobre Hitler, incluidas las exhaustivas biografías de que disponemos (la última la de Volker Ulrich, de dos mil páginas) y se pregunta qué más se puede decir para contestarse él mismo que de lo que se trata es de decirlo de otra manera. “Este ensayo se propone examinar lo que resulta problemático en una biografía de Hitler”, nos dice. No se trata de revisar el nazismo, el genocidio de los judíos ni la guerra total sino, de alguna manera, de ir al meollo del personaje y debatir algunas ideas preconcebidas. Ya de entrada el historiador, que se basa en una esencial bibliografía recogida al final (Kershaw, Bullock, Fest, Longerich, Evans, Rosenbaum, Rees…, memorias y diarios de Speer, Goebbels, Traudl Junge, Von Manstein, Von Papn, Riefenstahl…) señala que cuando examinamos a Hitler uno sólo puede preguntarse cómo una persona de tal mediocridad, inculta y perezosa (“crónicamente ocioso”), “de inteligencia más que media, borderline (incluso un poco más) en términos de salud mental, pudo convertirse en el amo absoluto del III Reich y empujar al mundo hacia el más atroz de los conflictos”. Recuerda al respecto que hubo ya quien vio en 1920 que el militarismo alemán seguía siendo fuerte y estaba a punto de despertar: sólo faltaba la oportunidad y el hombre para ponerlo en marcha.

Para contestar a la primera pregunta de si tuvo Hitler una infancia feliz, el historiador recuerda que su padre, Alois, era mayor, 62 años y que su madre, Klara, de 29, era la institutriz de los hijos del segundo matrimonio de él y también su amante. Una situación curiosamente parecida a la de Lawrence de Arabia, con el que en cambio Hitler guarda más bien poco parecido, a excepción del Afrika Korps. Alois y Klara se casaron en 1885 para lo que tuvieron que pedir una dispensa pues eran primos segundos. No eran pobres y al parecer el padre, aunque desde luego para nada cariñoso (cosa que compensaba su amorosa madre), no era más autoritario de lo habitual para la época. En el cole, Adolf fue dotado pero testarudo y le costaba controlarse, y eso que aún no le había fallado el ejército de Steiner. A su padre le hubiera gustado tener un hijo funcionario (podría decirse que al final lo fue, bastante alto funcionario del III Reich) pero él se emperró en ser pintor, lo que seguro que hubiera sido mejor para todos. Alois murió a los 65 años, en 1903, de una hemorragia pulmonar, y a partir de entonces fue un chico bastante feliz (“los mejores años de mi vida”, escribió en el Mein Kampf), mimado por su madre y consagrado a holgazanear.

El suspenso en el examen de ingreso en la Academia de Bellas Artes de Viena y la muerte de su madre de cáncer de mama marcan el final de su infancia y primera juventud. Quétel concluye no se puede calificar la infancia de Hitler de infeliz ni a su familia de tóxica (todo lo cual le habría parecido muy interesante al Mengele de Los niños del Brasil) y que lo que marcó la diferencia fue “la pereza y la propensión a soñar de un niño que muy pronto perdió el control de la realidad”.

¿Fue Hitler siempre antisemita? El autor responde a esta segunda cuestión repasando la miserable vida del líder nazi en Viena, yendo “de sórdido café en sórdido café”, y abrazando el movimiento völkisch, nacionalista, y racista. Fue entonces cuando “este pellejo vacío de cultura y conocimiento y de una inteligencia limitada”, inadaptado social, se atiborró de la “fantasmagoría ponzoñosa” del antisemitismo. “A excepción de sus años de adolescencia en Linz, Hitler siempre fue antisemita, en capas sucesivas cada vez más gruesas e irrevocables”.

Muy interesante es el capítulo sobre si fue Hitler un héroe de la Primera Guerra Mundial, basado en buena parte en la investigación de Thomas Weber y que se adhiere a la conclusión de este de que el gefreiter (que no equivale a cabo sino más bien a soldado de primera) Hitler disfrutó de una posición privilegiada —en relación con el combatiente de trinchera— como correo de Estado Mayor. Serlo le permitió esquivar lo peor de la escabechina y estar cerca de los que daban las medallas (ganó la Cruz de Hierro de primera clase). Quétel considera que lo extraño de que Hitler no ascendiera pese a ser un soldado condecorado y que cumplía con su deber se explicaría porque hubiera tenido que abandonar una tarea menos peligrosa y participar directamente en los grandes ataques. En ese caso probablemente hubiera muerto, con lo que no tendríamos más preguntas.

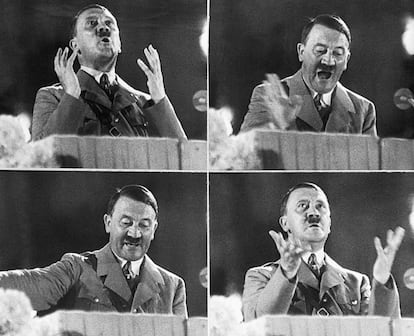

¿Era extraordinaria la elocuencia de Hitler, su gran y, según algunos, único capital político? El historiador apunta que el líder nazi lo preparaba todo al milímetro, tenía gestos ensayados, el más llamativo un amplio movimiento ascendente del brazo, y trucos escénicos mientras progresaba del pianissimo a fortissimo y furioso. Cree que parte del secreto de su “retórica orgásmica” en la que se “apareaba con las masas” como “sublimación de su sexualidad fallida” era que hablaba ante públicos ya conquistados, y recoge la curiosa idea, bastante chauvinista, de que los franceses se habrían cansado enseguida de su elocuencia. Para Quétel, el ascenso al poder de Hitler no sólo no era irresistible sino que fue muy resistible. Y lo compara con el del mafioso Arturo Ui de Bertolt Brecht. Recuerda que desde luego no era carismático para todos y que gente como Sebastian Haffner lo clicharon como un don nadie “con peinado de proxeneta, elegancia de pacotilla y verborrea con ademanes de epiléptico”. Trae a colación lo que Haffner dijo de que la mayoría de la gente que empezó a vitorearlo en el Palacio de Deportes en 1930 probablemente habría evitado pedir fuego por la calle a un hombre como aquel.

De la cultura y los conocimientos de Hitler considera que sólo tenía un barniz y que su manía por el monólogo estaba relacionado con su inseguridad y no poder aguantar una conversación normal por falta de argumentos. “Vivía con el miedo a ser sorprendido en el acto de amateurismo”. Contesta las afirmaciones de Timothy W. Ryback sobre la avidez lectora de Hitler y considera la biblioteca de este “circunstancial”. En cuanto a si era un adicto al trabajo, responde que rotundamente no. Le dio pereza aprender inglés. Tampoco conducía. Se columpiaba en una “improvisación organizada” y tenía muchos “terminadores de frases” alrededor. En el controvertido tema de si el Holocausto fue por orden específica de él o tomaron la directa, poniendo bala y gas a los deseos del Führer, sus negros paladines, dice que el debate está hoy superado y que “el funcionalismo de una Solución Final, con etapas estrechamente vinculadas a las circunstancias de la guerra, no contradice el intencionalismo de un Hitler que siempre hizo del exterminio de los judíos su programa, su misión suprema”.

De si tenía Hitler una vida privada, Quétel se alinea con Kershaw en que” si se quita lo que había de político en él no queda gran cosa, si es que queda algo”. Las veladas que organizaba en el Berghof, su tan burgués refugio alpino, se ve que eran de un aburrimiento mortal (con orgías de pasteles y sin alcohol), aunque a veces imitaba con habilidad a Ribbentrop, a Goebbels y a Goering (veremos si lo hace mejor Russell Crowe). Veía películas (vio Ben Hur, el de Ramon Novarro de 1925, con Rudolf Hess, sin duda poniéndose ambos de parte de Mesala en la carrera de cuadrigas). Entre las curiosidades, que no le gustaban los gatos -pretextaba que era porque mataban pájaros-; prefería con mucho los perros, aunque si se piensa cómo acabó tratando a su perra Blondi… Y era una perra que caía bien, aunque la sacaran a pasear los SS. Se dice que en el Führerbunker lloraron más por la muerte de Blondi, envenenada por Hitler para probar las cápsulas de cianuro, que por la de Eva Braun.

A la cuestión tan discutida de si Hitler era impotente, el historiador responde que es tentador pensarlo y también sobre su posible onanismo (un pensamiento que tira bastante para atrás, la verdad). Es casi seguro, dice, que Hitler dejó Viena a los 24 años “sin haber tenido ni un atisbo de relación sexual con una mujer, o para el caso, con un hombre”; sin embargo, le gustaban, pillín Adolf, los espectáculos de cabaret con chicas poco vestidas. Luego, tras su triunfo, aunque como una estrella del pop tenía mucho donde elegir, tuvo relaciones platónicas con mujeres de mediana edad que le protegían. Parece que se enamoró de verdad de su sobrinastra Angela Raubal, pero Quétel duda de que haya habido sexo: el concepto de ella de jugar con la pistola de Hitler era otro. En cuanto a la Braun, trae a colación un crudo testimonio, el de la curiosa encargada de la lavandería del Berghof, que siempre miraba la ropa antes de hacer la colada, cuando Hitler se había ido, y afirmaba que nunca vio nada en absoluto. El historiado concluye que Hitler solo se amaba a sí mismo, pero de eso también quedaría testimonio en la ropa, digo yo.

El libro zanja con un “no” el si tenía Hitler talento artístico, considera que no mejoró la condición obrera en Alemania (la clase trabajadora perdió todos sus derechos, y eso sin contar con que muchos de sus integrantes acabaron en la estepa rusa); el estatus de la mujer retrocedió con respecto a la República de Weimar (Rosenberg decía que había que “emancipar a la mujer de la emancipación”), Hitler hubo de plegarse a las iglesias alemanas, a las que detestaba, en el caso de la eutanasia nazi; pese a todo lo que se ha escrito sólo afrontó dos atentados, el de la cervecería del 8 de noviembre de 1939 y el de Stauffenberg del 20 de julio de 1944). Al por qué los británicos que trataron de matar a Rommel y consiguieron cargarse a Heydrich no atentaron contra Hitler responde quizá un poco la pregunta de si el jefe nazi fue un buen estratega: pésimo, y por eso era mejor para los Aliados que siguiera al frente. Como grandes pifias, se señalan, además de la de Rusia (obviamente grande), la de Dunkerque: es posible que en el segundo caso priorizara la estrategia política (no darles demasiada gloria a sus generales), a la militar. En todo caso, reconoce Quetel, aunque Hitler fue responsable de que la perdiera, Alemania no habría podido ganar la guerra.

¿Estaba loco Hitler? A ver, loco loco no, pero vivía situaciones de “desrealización” porque rechazaba el mundo tal y como era —algo que a muchos nos pasa cada mañana sin que eso nos lleve a invadir Polonia—, y su excitación histérica (i.e. el conocido y ya citado rebote por lo de que el ejército del general de las SS Felix Steiner no llegaba a liberar el Berlín sitiado) muestra cierta insania mental. También iba al final muy drogado. Dejémoslo como hace Quétel en “personalidad paranoica”, pero sin duda sabía lo que hacía.

Con respecto a la bomba atómica, el libro disculpa un poco a Hitler: no se la explicaron bien. Afortunadamente.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.