‘Mein Kampf’, un siglo de radioactividad

La retórica y algunas ideas del libro de Hitler, publicado en 1925, siguen resonando. Los historiadores intentan convertirlo en objeto de estudio. Una visita a Baviera en el centenario de la ‘Biblia nazi’

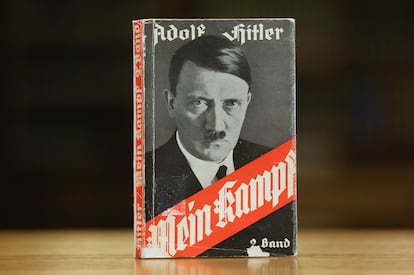

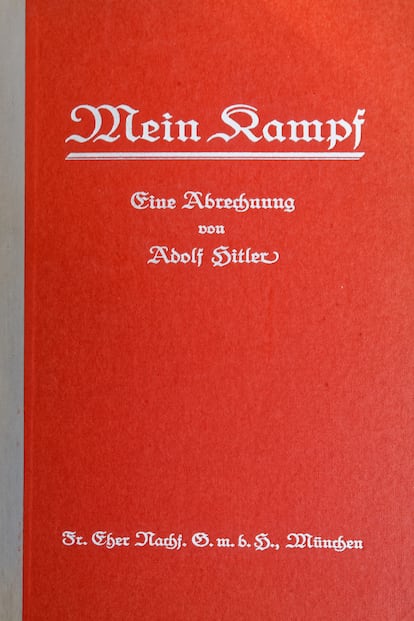

El libro quema, un siglo después. La cubierta roja. Las letras góticas. El título: Mein Kampf. Eine Abrechnung, Mi lucha. Un ajuste de cuentas. El autor: Adolf Hitler. Su foto está dentro, no en la cubierta como en ediciones posteriores. Aparece de perfil, con el fondo oscuro, como un personaje de película expresionista, un aire a M. de Fritz Lang. Primer volumen, primera edición, 18 de julio de 1925. Es solo un libro y es otra cosa. La Biblia nazi. Quizá el libro más influyente del siglo XX. El que vendería (solo en Alemania) 12 millones de ejemplares, el que el régimen nazi regalaba a los recién casados y el que los alemanes quemaban, enterraban en el jardín o guardaban el desván después de la guerra. El que ahora el periodista tiene ante sí, lo toca con cuidado, pasa algunas páginas y dice:

–Parece radioactivo.

Estamos en el Institut für Zeitgeschichte (IfZ), el Instituto de Historia Contemporánea de Múnich, que en 2016 publicó la edición crítica de Mein Kampf. Daniel Schlögl, responsable de la biblioteca del IfZ, ha traído un ejemplar recibido como donativo, algo habitual: “La gente lo hereda y no quiere tirarlo, pero tampoco tenerlo en casa. Es incómodo”. ¿Radioactivo, pues? El historiador Andreas Wirsching, director del instituto, responde:

–Precisamente, uno de los objetivos de la edición crítica era poner todo esto en perspectiva.

Es decir, enfriar el objeto incandescente. Desmitificar. La edición crítica del Institut für Zeitgeschichte, de la que se han vendido 119.00 ejemplares, lo logró. Se proponía ofrecer al lector lo que esencialmente es una fuente histórica, no en bruto, como había circulado hasta ese momento, sino con las notas al pie y comentarios necesarios para su comprensión y contextualización. El proyecto buscaba desactivar el peligro que, al liberarse el copyright, propiedad del Ministerio de Finanzas de Baviera, y levantarse así la prohibición de publicarlo en Alemania, salieran ediciones comerciales o ideológicas susceptibles de difundir el mensaje hitleriano sin contexto ni explicaciones. No ha sucedido.

Babelia ha visitado durante dos días algunos de los escenarios del ascenso de Hitler y ha entrevistado a quienes han dedicado la vida a estudiar el nazismo y su libro sagrado. En Múnich, donde el futuro dictador perpetró el golpe de la cervecería en noviembre de 1923, por el que fue condenado a cinco años. En Landsberg am Lech, 60 kilómetros al oeste, donde se encuentra la prisión donde cumplió una pequeña parte de la pena y redactó el primer volumen de Mein Kampf. Y en Salzburgo, al otro lado de la frontera con la Austria donde nació y creció, como cuenta en el arranque: “Hoy me parece una suerte que el destino me haya deparado precisamente Braunau am Inn como lugar de nacimiento. Pues esta pequeña ciudad se halla en la frontera entre los dos estados alemanes, cuya reunificación parece, al menos para nosotros, los jóvenes, la tarea de una vida que hay que acometer con todos los medios posibles”.

Mein Kampf aparece como un libro lejano que tiene poco que decirnos hoy y que pocos leen. Una idea común es que es, por el lenguaje recargado, las repeticiones, la verborrea, es ilegible, y por eso, aunque fue un best seller, los lectores reales fueron menos. Libro lejano y, a la vez, más cercano de lo que nos gustaría, por la lógica torcida, el odio, el conspiracionismo, el racismo y el antisemitismo, el resentimiento, el nosotros contra ellos. Todo esto resuena hoy.

“Los paralelismos o las analogías potenciales entre la época nacionalsocialista y Hitler, de un lado, y nuestro extremismo de derecha, del otro, existen, creo yo. Aunque quizá no tanto en el lenguaje político, que es más matizado hoy. Hay que decir que la violencia verbal era entonces mayor, si bien no sabemos lo que ocurrirá en el futuro”, dice Wirsching en su despacho del IfZ, un edificio de los años setenta con moquetas de colores. “Naturalmente, lo que es parecido son los esquemas de amigo-enemigo. El propio grupo y los traidores. El propio grupo y los inmigrantes. Hay que decir que son dicotomías que recuerdan a los años 20 y 30, sin que esto signifique se trate de una traducción de Mein Kampf al tiempo actual”.

Hay debates que nunca terminan. Uno de ellos es si Mein Kampf es un documento central para entender el nazismo, o si no hay para tanto y es colateral. “En mi opinión es central”, responde Wirsching. “Diría que estudiar Mein Kampf es muy importante para la comprensión del régimen nacionalsocialista. Al mismo tiempo, ahí reside un peligro, el del Hitler-centrismo: que se intente reducirlo todo a Hitler, lo cual, por supuesto, es del todo erróneo. La auto-movilización de la sociedad alemana habría tenido lugar sin Hitler. Una excesiva concentración en Hitler, en Mein Kampf, responde a un relato de exculpación alemana muy extendido, según el cual fue el demonio Hitler el que sedujo a los alemanes y luego los oprimió con violencia, y según el cual los alemanes fueron las primeras víctimas del nacionalsocialismo, algo exógeno, que venía de fuera. Es lo contrario: el nacionalsocialismo estaba profundamente arraigado en la historia alemana de finales del siglo XIX, y que, por supuesto, también es inimaginable sin Hitler”.

Otro debate sin resolver es el de la intencionalidad: ¿estaba todo anunciado en Mein Kampf? ¿O Hitler fue improvisando sobre la marcha, radicalizándose hasta la destrucción de Europa y el Holocausto? “Nuestra investigación señala que los elementos intencionales del régimen nacionalsocialista, que también se remontan a Hitler personalmente, no deben subestimarse”, dice el director del Institut für Zeitgeschichte. ¿La guerra de exterminio en el Este de Europa en pos del “espacio vital”? Estaba en Mein Kampf. ¿Las esterilizaciones forzosas? También. ¿La destrucción de comunistas, socialdemócratas y sindicalistas? Todo escrito. Como el racismo y el antisemitismo, aunque, explícitamente, el libro no preveía el asesinato de millones de judíos en Europa. “Pero la lógica que hay detrás, que es la lógica del exterminio“, apunta Wirsching, “sí puede encontrarse en Mein Kampf”.

Desde Múnich, camino a Landsberg, donde está la prisión en la que Hitler escribió parte de Mein Kampf, todavía operativa. Al lado, hay un cementerio donde se enterraron a criminales de guerra nazis que fueron ejecutados después de la guerra. En las afueras había un campo de concentración. Gabriele Triebel, diputada en Baviera por Los Verdes y presidenta de la Fundación Europea Conmemorativa del Holocausto, creció aquí. Cuenta que, hasta hace un tiempo, apenas se hablaba de esta historia. “Como en todas las ciudades, al principio se calló, y no fue hasta los años ochenta cuando se empezó hablar gracias la implicación de la sociedad civil”. Cuando se le pregunta si ha leído Mein Kampf, responde: “No, y no quiero”. Si se quiere informar, hay libros para leer y memoriales para visitar, sin necesidad de “confrontarse con el mundo mental abstruso y enfermo de Hitler”.

Alemania esté pasando bastante de puntillas sobre el centenario de Mein Kampf, quizá para evitar la fetichización del personaje y de su obra. Es motivo similar por el que, en el lugar donde estaba el búnker de Hitler en Berlín, solo hay un discreto panel. Entre los especialistas consultados para esta crónica, algunos ni había caído que se acercba el aniversario: la fecha en sí no significa nada para ellos. Tampoco se han llenado las librerías de novedades sobre el tema.

En España, la editorial Triacastela publica El éxito de Hitler. La seducción de las masas, de José Lázaro, donde se lee: “Un hombre fracasado, un pueblo humillado. Las heridas al orgullo y la frustración de los deseos engendran un tipo de rencor crónico que puede convertirse en la palanca capaz de mover el mundo: se denomina resentimiento”. En Francia, Olivier Mannoni, traductor de Historiciser le mal (Historiar el mal), la versión francesa de la edición crítica del IfZ, ha publicado en Éditions Héloïse d’Ormesson Coulée brune. Comment le fascisme inonde notre langue (Flujo pardo. Cómo el fascismo inunda nuestra lengua, no traducido). Citando “el lenguaje caótico de Hitler en Mein Kampf [y] el de Trump en su red personal Truth Social”, Mannoni avisa: “La desagregación del lenguaje permite su manipulación. Una lengua cuya sintaxis, gramática y ortografía se masacra ya no puede ser una herramienta de reflexión racional”.

Viaje en tren Múnic-Salzburgo: en el Café Mozart nos espera Othmar Plöckinger, el mayor especialista, miembro del equipo de historiadores que elaboró la edición crítica y autor de Geschichte eines Buches: ‘Mein Kampf’, 1922-1945 (Historia de un libro: Mi lucha, 1922-1945), un volumen de referencia. Plöckinger, que sí era consciente de la efeméride, creció cerca de Braunau, pertenece a la generación que despertó cívicamente en los años ochenta con las revelaciones sobre el pasado del presidente austriaco Kurt Waldheim, y lleva 35 años ocupado con Mein Kampf. Explica que el libro “le persigue desde hace 35 años” (o es él quien persigue al libro). “Siempre lo he leído por capítulos sueltos”, dice. “En total lo habré leído veinte o treinta veces, pero de principio a final, nunca”.

Las décadas de investigaciones llevan a Plöckinger a cuestionar algunos de los mitos que rodean el libro. Uno es que resulta ilegible. Sí, es redundante, y evidentemente no está escrito en el gran estilo de la literatura o el ensayo de la época, observa el historiador, pero hay que entenderlo como uno de tantos libros de la escena völkisch o etnonacionalista de los años veinte. “Los otros, gracias a Dios, están olvidados”, dice. “Apenas nadie se quejó en la época de que fuera ilegible y algunos adversarios incluso admitieron que no estaba mal escrito”.

Otro mito es que nadie, o pocos, leyeron Mein Kampf. Indirectamente, este mito reforzaría la tesis según la cual, aunque los planes de Hitler estaban a la vista de todo el mundo, se ignoraron. Pero Plöckinger explica que antes del primer éxito electoral de Hitler en 1930 y de su llegada al poder en 1933, fue leído por la élite intelectual (y algunos como el filósofo Martin Heidegger lo apreciaron), además de por militantes y simpatizantes de su partido, el NSDAP, y por las autoridades que vigilaban al agitador nacionalsocialista. A partir de 1933 ya fue un fenómeno de masas: interesaba conocer el ideario de los nazis ahora que parecían llegar al poder para quedarse. Aunque se leyó por olas. La primera, ese mismo año; la segunda en 1938 cuando los lectores buscaban claves sobre la política exterior. Son picos de demanda que el historiador austriaco ha observado en los registros de las bibliotecas de la época. Un índice más fidedigno a veces que las ventas del libro: quien pide un libro prestado es, en general, para leerlo.

Plöckinger es cauto ante la pregunta sobre si el libro más influyente del siglo XX, porque, si de verdad se cuenta entre lo más influyentes, es porque su autor lo fue en la Historia. “El libro habría sido insignificante si Hitler no hubiera ascendido hasta ser el líder de los nacionalistas y del Tercer Reich”, dice. Y explica que, en realidad, tampoco es que fuera un libro excesivamente original para el ambiente völkisch y antisemita de la época (Wirsching, del IfZ de Múnich, cree que, si Hitler influyó, fue más por sus discursos, y señala: “Diría que, como escritor, Lenin fue mucho más in influyente que Hitler). En la conversación en Salzburgo, el historiador austriaco también es cauto ante las comparaciones con el presente: “Hay muchas cosas desagradables, muchas cosas que hay que rechazar tajantemente y que, sin embargo, no pueden compararse con Hitler”. Mein Kampf, para él, siempre ha sido un objeto de estudio e investigación. Casi una década después de la publicación de la edición crítica, ya pertenece al terreno científico, “y ahí tiene que quedarse”, dice. En frío, para que por fin deje de quemar.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.