Un rebelde de 31 años llamado Gaudí: así es El Capricho, su obra más incomprendida

La vigencia y la belleza de la ópera prima del arquitecto catalán radican en que cada ventana y cada azulejo se proyectaron con precisión, obedecen a un propósito y se adaptan a la vida de quien habitaría su interior

Los caprichos nacen del impulso, de la libertad de lo inesperado. En música, un capricho es una pieza que fluye sin reglas, que se deja llevar por la imaginación. Quizá todo eso late en El Capricho que Antoni Gaudí construyó en Comillas (Cantabria) hace 140 años, un edificio incomprendido que, sin embargo, va mucho más allá de la fantasía: cada curva, cada ventana y cada azulejo se proyectaron con precisión, obedecen a un propósito y se adaptan a la vida de quien habitaría su interior. La ópera prima de Gaudí revela un rigor que contradice el sentido literal de su nombre.

La historia comienza en 1881, cuando Antonio López y López, marqués de Comillas, financió la instalación de 30 farolillos eléctricos en las calles de aquella villa marinera a orillas del Cantábrico, lo que la convirtió en la primera localidad de España en contar con alumbrado público. Este impulso modernizador no fue un gesto aislado: formaba parte de un ambicioso plan con el que el marqués y sus allegados pretendían transformar un pueblecito de pescadores en un lujoso lugar de veraneo para la aristocracia patria. Aquella élite económica y cultural —tejida entre Cataluña y Cantabria— contrató a los mejores arquitectos y artistas de Barcelona para levantar edificios esplendorosos, como la Universidad Pontificia y el Palacio de Sobrellano, residencia estival del marqués.

Y, entonces, llegó Máximo Díaz de Quijano. “Era concuñado del marqués y abogado de su empresa, la Compañía Trasatlántica, en Cuba”, explica Carlos Mirapeix Bedia, director de El Capricho. “Pertenecía a esa generación de indianos que dejaban América para volverse a la tierruca con mucho dinero y con muchas ganas de construirse su propio palacio”. En 1883 Díaz de Quijano decidió confiar su casa a un arquitecto joven y desconocido, sin una sola obra construida en su haber, pero con un entorno poderoso: contaba con el apoyo de su maestro, el arquitecto Joan Martorell, del marqués de Comillas —para quien había diseñado los muebles de la capilla-panteón familiar— y del empresario Eusebi Güell, yerno del marqués. Todos decían que su talento era extraordinario. ¿Su nombre? Antoni Gaudí. Sin duda, 1883 fue un año crucial para el arquitecto catalán: además de la villa para Díaz de Quijano, Gaudí recibió el encargo de la Casa Vicens y la adjudicación de las obras de la Sagrada Familia, que acabaría convirtiéndose en su gran obsesión.

Una casa que sigue el movimiento del sol

Díaz de Quijano era un dandy soltero y muy rico; un intelectual, melómano —escribió la música de varias zarzuelas— y apasionado de las plantas exóticas, que quería “una casa pequeña, pero confortable”. Gaudí respondió con un proyecto de planta en forma de U en la que dispuso ocho estancias concatenadas y ordenadas según una secuencia continua que seguía el movimiento del sol y acompañaba las actividades diarias: el único dormitorio de la casa, de 42 metros cuadrados y con una enorme terraza privada, se orientaba a levante para recibir el sol de la mañana; mientras que el comedor y su fumadero, en el extremo oeste, cerraban el día con el atardecer. Entre ambas piezas, se dispusieron una serie de salones para atender a las visitas y satisfacer la intensa vida social de Díaz de Quijano, así como otros espacios privados de trabajo y ocio individual. Las dependencias del servicio se localizaron en el sótano y en el ático, que actuaba también como cámara aislante.

En el centro de esa U, Gaudí construyó un invernadero donde Díaz de Quijano, amante de la botánica, pudiera cultivar las especies tropicales traídas de América y “hacer realidad su sueño de poseer un pequeño jardín cubano aquí, en Comillas”, explica Mirapeix. Su orientación sur permitía a esta caja de vidrio actuar como un eficaz sistema pasivo de iluminación y calefacción natural para toda la casa: acumulaba calor durante el día y lo irradiaba por la noche.

Puede que El Capricho no fuera demasiado grande —720 metros cuadrados eran una minucia para los palacios de los indianos de Comillas—, pero era una obra ostentosa, concebida para deslumbrar a las visitas antes incluso de acercarse a la puerta de entrada. La propiedad se rodea de un precioso jardín en el que pueden adivinarse algunos de los elementos del lenguaje paisajístico que Gaudí desarrollaría plenamente en el Park Güell casi dos décadas después, como los muros de piedra rústica que absorben el pronunciado desnivel del terreno y se transforman en bancos e incluso en una gruta.

La entrada principal es igualmente espectacular: un porche circular, sostenido por cuatro columnas de piedra coronadas por capiteles decorados con aves y hojas de palmito, que se proyecta en vertical hacia uno de los elementos más llamativos del edificio, la torre-mirador. Este cilindro encierra una escalera de caracol que conduce a una terraza con unas vistas fabulosas del mar Cantábrico, invisible desde el resto de la casa por su ubicación en una vaguada.

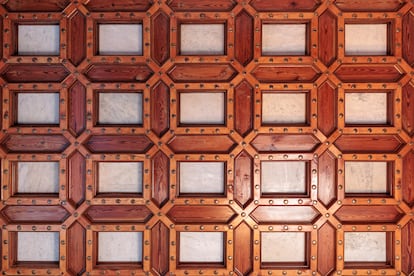

El Capricho fue un edificio muy transgresor, que mezclaba lenguajes con una naturalidad y libertad insólitas. Y es que, aunque Gaudí ha pasado a la historia por su contribución al desarrollo del modernismo catalán, esta primera obra representa un eclecticismo cosmopolita: el empleo del ladrillo visto procedente de la tradición árabe y nazarí, la torre inspirada en los minaretes de la arquitectura persa islámica o los artesonados neomudéjares que decoran los techos se mezclan con formas góticas y con un sentido del habitar profundamente conectado con el paisaje cantábrico.

Pero, más allá de los préstamos culturales, Gaudí —que defendía que “la casa es la pequeña nación de la familia”— concibió El Capricho como un traje a medida para Díaz de Quijano. La villa despliega un programa iconográfico que rinde homenaje a sus dos grandes pasiones: la música y la naturaleza. En los vitrales del baño, un pájaro se posa sobre las teclas de un piano; una abeja sostiene una guitarra. Las barandillas de hierro forjado se retuercen dibujando claves de sol. La fachada, organizada en franjas horizontales de ladrillo visto y azulejos cerámicos con relieves de girasoles amarillos y hojas verdes, puede leerse como un pentagrama con notas vegetales. Incluso los remates de zinc verde que protegen el marco de las ventanas prolongan la metáfora botánica. Todo en la casa crece y florece.

Gaudí, más allá de la fantasía

Es posible que ese ejercicio de virtuosismo continuo acabara dándole a la casa el nombre de El Capricho, un apodo que se utiliza desde los primeros artículos aparecidos en prensa sobre el proyecto, cuando todavía ni siquiera había comenzado a construirse. Sin embargo, para Mirapeix es fundamental que dejemos de “disneyficar a Gaudí”, y lamenta que “se habla mucho de su fantasía y muy poco de su sentido arquitectónico. El Capricho está lleno de detalles que demuestran que Gaudí no era solo un visionario, sino un arquitecto riguroso, preocupado por la técnica, el confort y la experiencia cotidiana de la vivienda”.

Mirapeix se detiene en el complejo catálogo de carpinterías que Gaudí diseñó expresamente para la vivienda: ventanas de guillotina doble, puertas correderas ocultas que permitían comunicar o dividir las distintas estancias, o incluso unas curiosas ventanas deslizantes que incorporan un sistema de contrapesos que producen música al abrirlas y al cerrarlas. También llama la atención sobre el ingenioso diseño de las barandillas de los balcones del salón, que se repliegan para convertirse en bancos: una operación que transforma el límite en lugar de estancia.

Reivindica además su concepción de la profesión. El estudio funcionaba como una oficina de arquitectura moderna: Gaudí proyectó la vivienda desde Barcelona, y fue un colaborador suyo, Cristóbal Cascante, quien supervisó las obras en Comillas. Incluso con los medios tan limitados de la época, lograron levantar un edificio muy complejo en tan solo dos años.

Para su desgracia, Díaz de Quijano apenas pudo disfrutar de El Capricho: murió pocos días después de que se terminara la casa, en 1885. En 1914, sus herederos eliminaron el invernadero para añadir más habitaciones y, después de la Guerra Civil, el edificio quedó abandonado durante décadas. Su recuperación llegó en 1988, cuando se restauró para albergar un restaurante. Desde 2009, funciona como museo.

Para Mirapeix, el reto sigue siendo el mismo: conservar sin congelar. “No se trata solo de preservar un edificio, sino de mantener viva su arquitectura”. Entre los próximos proyectos, menciona la renovación parcial de la cubierta, la reconstrucción del invernadero y la sustitución de la iluminación interior. “Me gustaría que los visitantes pudieran experimentar el ambiente de las habitaciones exactamente igual que cuando terminó de construirse —dice entusiasmado—, que entiendan cómo la luz solar recorre la casa a lo largo del día”.

Porque El Capricho respira, enseña y emociona. Su vigencia y belleza radican en la inteligencia ambiental de una casa que, 140 años después, sigue girando con el sol.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.