La Transición en la centrifugadora

Frente a quienes quieren conservarla como una pieza de museo y aquellos que la culpan de ser el origen de todos los males presentes, se puede optar por respetar su espíritu, no su literalidad, y así mantenerla viva

Los aspectos esenciales de la Transición pueden formularse telegráficamente. Primero, paso de un sistema dictatorial a otro democrático mediante una transformación interna del régimen franquista (“de la ley a la ley”). Segundo, control por parte de las élites franquistas de los ritmos y alcance del cambio político, en medio de movilizaciones enormes a favor del cambio y bajo fuertes presiones del Ejército en dirección contraria. Tercero, consensos políticos amplios en torno a asuntos nucleares una vez que las primeras elecciones en 1977 constataron un equilibrio de fuerzas entre las derechas y las izquierdas (estos consensos cristalizaron en la ley de amnistía, los Pactos de La Moncloa, la Constitución de 1978 y la creación del Estado autonómico). Cuarto, buena parte de la Transición se vivió con intensa conflictividad en la calle, fuerte represión del Estado y elevados niveles de violencia política por parte de los grupos extremistas del nacionalismo vasco, la izquierda y la derecha que no aceptaron las nuevas reglas de juego.

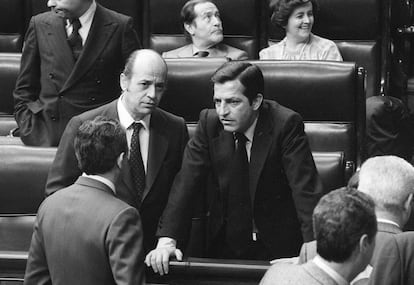

De estos aspectos, el de los consensos es el que ha alcanzado cierta categoría mítica, sustituyendo el todo por la parte. Para muchos, el sello de la Transición son los grandes acuerdos, recordados a menudo con cierta nostalgia. El consenso, no obstante, coexistió, como se acaba de apuntar, con altos niveles de conflictividad y violencia. Además, no todas las fuerzas políticas participaron con igual entusiasmo. Los protagonistas políticos del consenso fueron la UCD, el PSOE, el PCE y algunos partidos nacionalistas. Alianza Popular (AP), la matriz del PP, se opuso a la legalización del PCE, se abstuvo en la ley de amnistía, no votó a favor del acuerdo político de los Pactos de La Moncloa y siete de sus 16 parlamentarios no votaron a favor de la Constitución. Por último, reinó el consenso durante un periodo relativamente breve, entre 1977 y 1979. En el primer debate de investidura de la democracia, el 30 de marzo de 1979, Adolfo Suárez anunció que el consenso había terminado.

Para los españoles (datos del CIS), la Transición es el acontecimiento más importante de la España del siglo XX. Significa la definitiva normalización del país, su homologación con los países de la Europa occidental. El CIS ha preguntado en varias ocasiones sobre el grado de orgullo acerca de la Transición. Durante las primeras décadas de democracia, en torno al 90% se sentían orgullosos. En 2018, sin embargo, el porcentaje había bajado al 75%, lo que indica que el acuerdo ya no es tan fuerte como antes. Además, en los años ochenta y noventa no había apenas diferencias por edad o por ideología. En los últimos tiempos, en cambio, se detecta que la valoración de la Transición se ha reducido considerablemente en las generaciones más jóvenes y entre la gente que se declara más de izquierdas, mientras que ha subido mucho en la extrema derecha (en 1985, solo el 63% de la gente de extrema derecha estaba orgullosa de la Transición, en 2018 lo estaba el 83%).

Estos datos parecen indicar que la visión de la Transición está sometida a las mismas tensiones polarizadoras que el resto de asuntos políticos. Poco a poco, han ido cristalizando dos interpretaciones enfrentadas de nuestra democratización, una defensiva y otra impugnadora. Según la primera, hay que preservar el legado de la Transición como si fuera una pieza de museo. Cualquier iniciativa que vaya más allá de lo que se hizo entonces es percibida como un ataque. En esta visión, los males de España se originan cuando los gobiernos de izquierdas (los de Zapatero y Sánchez) rompen los consensos originales. Según la segunda interpretación, los males proceden de la Transición misma, son consecuencia de los acuerdos que se alcanzaron entonces, que reflejaban la debilidad de las izquierdas frente a unas derechas que tenían el control del Estado y grandes apoyos económicos y mediáticos.

La visión defensiva es reacia al cambio, la impugnadora defiende que hay que construir un sistema diferente, sobre bases nuevas. Dados estos planteamientos, parece inevitable que la Transición pierda su aura original y se someta a la centrifugación política propia de nuestros días. En sus versiones más intransigentes, la visión defensiva (defendida por PP y Vox, dos partidos que no contribuyeron al éxito de la Transición) llega a situar al PSOE fuera de la Constitución de 1978, mientras que la visión impugnadora considera que los dos grandes partidos (PP y PSOE) son un lastre que frena una transformación igualitaria del país.

Se puede escapar de estas dos interpretaciones opuestas, que tienen un nivel de apoyo reducido en la opinión pública. En lugar de pensar la Transición como un legado a preservar o a destruir, podemos concebirla como un conjunto de valores y prácticas que hicieron posible una democracia inclusiva. Desde ese punto de vista, la Transición sigue viva, pues el proceso de construcción y profundización de la democracia nunca acaba. Esta es la tesis que hemos defendido con Robert Fishman en un libro reciente. Con todas sus limitaciones, la Transición fue un ejercicio de inclusión política y reconocimiento mutuo entre fuerzas políticas muy distantes. En este sentido, toda iniciativa dirigida a robustecer el funcionamiento del sistema democrático puede entenderse como un homenaje y una continuación de los elementos más positivos de la Transición. No se trata de respetar la literalidad de los acuerdos que entonces se alcanzaron, sino de recoger e impulsar el espíritu que animó tales acuerdos.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.