Marcelo Somarriva, historiador: “Somos un país cuentero”

El académico y columnista publica ‘Mitos del Reyno de Chile’, ensayo inhabitual que se pasea por 270 años de historia para mostrarnos a las ideas e imaginarios que poblaron la Conquista y la Colonia

“Relato fabuloso tradicional de carácter simbólico o religioso, y protagonizado por divinidades o héroes”; “imagen o concepto magnificado [de alguien o algo real]”; “cosa fabulosa o inexistente”.

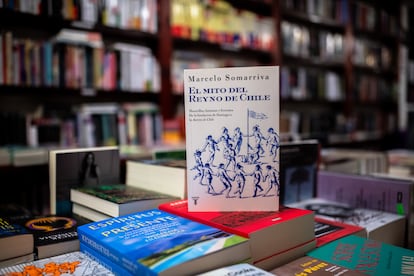

Las tres definiciones de mito que constan en el Diccionario del Español Actual dicen bastante respecto de un concepto al que echa mano todo el mundo. Eso sí, teniendo a la vista lo que propone El mito del Reyno de Chile. Maravillas, fantasías y ficciones, de la fundación de Santiago a la Aurora de Chile, de Marcelo Somarriva (Santiago, 51 años), quizá nos estemos quedando cortos.

Abogado, doctor en Historia, docente de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y columnista en el vespertino La Segunda, Somarriva ha parido una obra inhabitual: un ensayo histórico sobre ideas e imaginarios, percepciones y autopercepciones, cuyas 600 y más páginas abordan un período que va de 1541 a 1812, y cuyas observaciones lúcidas y pluma ágil son capaces de invitar e interpelar al lector contemporáneo.

Sentado a la mesa de un histórico salón de té en la comuna de Providencia, dice el autor que trató deliberadamente de escribir el libro “de la manera más limpia posible, la más accesible, sin ningún tipo de giro retórico o académico, sin ningún tipo de jerga y sin pensar en un lector académico, sino en un lector común y corriente”. Lo que no tenía previsto era que el mito estuviera en el centro de sus preocupaciones:

“Me lo encontré, en el fondo. Se me apareció. No había pensado nunca en el mito: no está en mi amoblado mental. Pero, de repente, estaba leyendo el Diario íntimo de Luis Oyarzún, y ahí apareció. Ahí habla del “torturado, conmovedor mito de Chile”. Ahí estaba el título del libro.

Pregunta. Hay varias definiciones de mito y parece que le servían todas…

Respuesta. La definición de mito que más me gusta es la de Paul Valéry: el mito es algo que solo existe en las palabras, que no tiene ninguna connotación real. Y este libro es una historia de palabras, de textos, en el fondo: documentos, papeles, libros de historia. Ahora, en el camino me di cuenta de que el mito [en Chile] era siempre el mismo. Hay variantes que se van incorporando en el tiempo, pero los elementos fundamentales se repiten siempre. Es como un artefacto que transita a través de los siglos.

P. ¿En qué elementos está pensando?

R. La fertilidad, el clima, la riqueza, la relación entre la tierra y la gente (el nativo, luego el criollo). Todo esto con distintas lecturas en distintos períodos, pero siempre existe la idea de que la tierra le comunica algo al habitante.

P. ¿Qué llamó su atención en esta relación entre el territorio y sus habitantes?

R. En primer lugar, el tema de la constelación, que en estos primeros siglos tiene que ver con la idea astrológica de que hay una relación entre este lugar y las constelaciones que están arriba. Se identifica, entonces, el territorio con la constelación, y esa constelación, esa mezcla, para los españoles es favorable. Descubren que, a pesar de que son antípodas, el clima -el temple, como le llaman- produce un temperamento afín al de ellos.

P. ¿Llegaron a un lugar que les acomodaba?

R. Que les resultaba afín. Y eso después se relaciona con el criollo en la medida que el criollo, al ser natural de acá, despierta en el europeo bastante sospecha, cuestión que atraviesa el siglo XVIII, cuando se revive la idea de Hipócrates de la relación entre los humores [corporales] y los lugares, y se plantea que esa combinación resultaría perjudicial para el criollo, especialmente en los trópicos, dado el clima demasiado caluroso, demasiado húmedo, que produciría gente más débil. Pero Chile siempre se mantuvo fuera de esa sentencia, porque este clima producía gente fuerte.

P. Uno de los presentadores del libro [el 11 de junio pasado en la Fundación Cultural Providencia] subrayó que este le había parecido “extremadamente actual”.

R. Hay una cosa que tiene que ver con los cuentos: somos un país cuentero.

P. ¿Nos contamos cuentos?

R. Sí, todo el día. El aislamiento, que es una condición geográfica inescapable, en cierta forma nos marca. Y está esa cosa de la fabulación y de siempre estar mirándonos en relación con otro, que durante todo este periodo es la Corona española, o el europeo. Y eso se mantiene. Semanas atrás estaba viendo la franja televisiva de [Gonzalo] Winter [para la elección primaria oficialista], y él dice que hay una relación entre el territorio y la gente. Que este paisaje es maravilloso. Subsiste la idea de que Chile país maravilloso y de que eso, de alguna forma, también incide en su población. Y Winter lo dice directamente en la campaña.

P. ¿Se está contando un cuento y nos los está contando a nosotros?

R. Sí, y es un cuento que se viene contando desde La Araucana [1569-1989, de Alonso de Ercilla]: la idea es que la gente que produce este territorio es especial.

P. En el XVI, mientras algunos destacaban la belleza y las bondades del territorio, había otros, jesuitas entre ellos, que se detenían en la codicia del español. Siglos más tarde se pudo ver a otro jesuita, el Papa Francisco, pulsando la misma tecla. ¿Qué otras líneas pueden tirarse entre pasado y presente?

R. En algún momento, mientras escribía este libro, sentí que lo hacía en un contexto de crisis ambiental. Sentí que no se habría escrito como lo escribí yo en un contexto climático diferente. Porque el clima es un tema presente en todo el libro, y también es una realidad con la que vivimos hoy. Ahora, yendo siglos atrás nuevamente, hay un tópico de la “edad de oro” que se destruye por la codicia, y la codicia sería el motor de todas las calamidades: de la muerte, de la guerra, de la esclavitud. Es un tema que se presenta constantemente en el XVI y el XVII.

P. ¿Hay acá algo relativo a los límites de la ambición?

R. Es el tema del oro, que los jesuitas lo ponen muy claramente: el oro, en el fondo, es la causa de todos los problemas. Porque el oro solamente existe como riqueza en la medida en que tengas una mano de obra esclava. Así que, si tú quieres hablar del oro, y generalmente los textos, cuando uno ve que ponen mucho énfasis en el oro de Chile, es porque están suponiendo, dan por sentado, que hay una mano de obra esclava. Y los jesuitas dicen, si hay oro, quienes lo van a trabajar son esclavos, y mientras haya esclavitud va a haber guerra, y mientras haya guerra no va a haber nada. Entonces, olvídense del oro: hay que borrar esa variable, porque si tú la sigues usando, es un pretexto para prolongar la guerra.

P. Y a los jesuitas los terminan echando del reino…

R. Los terminan echando porque, en el fondo, los jesuitas querían echar también a los españoles. Tengo la impresión de que lo que quiere el jesuita es que la ocupación española se retire y que se arme acá un proyecto como el que hicieron en Bolivia o en Paraguay: ustedes tienen que retirarse y dejarnos a nosotros, porque acá hay que evangelizar. Porque, si no, esta gente se va a condenar. Paralelamente, el jesuita es muy activo, muy empresario; tiene una visión bien protestante del asunto y, por ejemplo, habla muy temprano del comercio como una herramienta de la civilización, de mantener el trato con el indígena por la vía del comercio, del intercambio, no de la guerra ni de la violencia. Entonces, quieren que el español se retire, porque lo que hay que hacer es salvar almas y, mientras los españoles estén acá, no hay forma de que eso ocurra. Y tienen razón, porque para ellos era muy difícil predicar una religión de amor cuando el indígena tiene la evidencia de que el encomendero o el militar español es un monstruo.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Más información

Rolando Álvarez, historiador: “Lo que tiene que pelear Jeannette Jara es un discurso más amplio, que espante los miedos”