‘Lolita’, fuego de nuestras entrañas: un personaje atrapado entre deseo, violencia y censura

Setenta años después de su publicación, el clásico de Nabokov sigue generando controversia y relecturas críticas. La nueva novela de Luna Miguel, ‘Incensurable’, se une a una constelación de escritoras que observan al personaje a la luz de los últimos cambios sociales

Luna Miguel (Alcalá de Henares, 1990) leyó Lolita a los 14 años, en la mítica edición de portada rosa de la colección Compactos de Anagrama, que había encontrado en la biblioteca de sus padres. Pocos meses antes, la escritora había terminado Harry Potter y la piedra filosofal y le habían regalado su última muñeca Bratz. “Era un libro peligroso, que leí a escondidas de mi familia. En un cuaderno donde anotaba mis lecturas, escribí al terminarlo: ‘No es para tanto’. Me equivoqué, claro”, recuerda. Dice que se aburrió y que le resultó imposible reconocerse en el personaje. Y, sin embargo, en un entorno plagado de “señores mirones y tocones”, la sombra de Dolores Haze se proyectaba sobre su naciente subjetividad. “Bastaba que cualquier chica de mi edad subiera una imagen a Fotolog para que alguien le comentara: ‘Pareces una Lolita’. El mundo empezaba a mirarnos así, a mí y a mis compañeras”, relataba la semana pasada en Barcelona, en un bar de especialidades veganas en el gentrificado barrio de Sant Antoni —ella, desafiante, ha pedido un café con leche de vaca—, mientras las sirenas del ambulatorio vecino ritmaban la conversación.

Con los años, aquella decepcionante lectura se convirtió en un hilo conductor que atraviesa gran parte de su obra literaria. Desde su primera novela, El funeral de Lolita, hasta la última, Incensurable, que ha llegado a las librerías esta semana, el escandaloso personaje ideado por Vladimir Nabokov recorre casi todos sus libros. En esta nueva entrega, Miguel imagina un futuro cercano en el que Lolita ha desaparecido de las bibliotecas de todo el mundo. Su protagonista, la filósofa Lectrice Santos, es expulsada de la universidad por impartir una conferencia sobre placer y censura, y queda condenada a la clandestinidad. “Es solo una ficción un poco excesiva, aunque habla de cosas que ya están pasando, y no solo en Estados Unidos”, advierte Miguel. “Veo una desgana creciente por profundizar, un miedo a leer ciertos textos por lo que puedan decir de nosotros”.

No habla de una censura frontal que prohíba de manera explícita, como denuncian los agoreros de un supuesto apocalipsis cultural, sino de una tendencia hacia la lectura higienizada y el arrinconamiento de todo aquello que incomode o genere conflicto. Miguel lo ha constatado en su propio club de lectura: hay quien se acerca a ciertos libros con reparo. “Muchas lectoras, jóvenes y mayores, confiesan que tienen miedo de leer a hombres. Sienten que no tienen herramientas para enfrentarse a los clásicos machos”. Esa reticencia sería el síntoma de un cambio de sensibilidad, en un campo literario en plena redefinición a la luz del cambio social. “Lolita me servía para pensar qué hemos aprendido en los años posteriores al MeToo, en torno a los nuevos temores que han surgido. ¿Qué pensarán si me ven leyendo a Philip Roth? ¿Qué ocurrirá si descubro que el maltratador de Sylvia Plath fue también un gran poeta? ¿Qué pensaré de mí misma si disfruto de una novela sobre un pedófilo?”. Lolita sigue siendo una prueba de fuego: refleja la incomodidad de disfrutar “con lo que se supone que no deberíamos disfrutar” y también “la necesidad de reconciliarnos con personajes monstruosos”, dice Miguel.

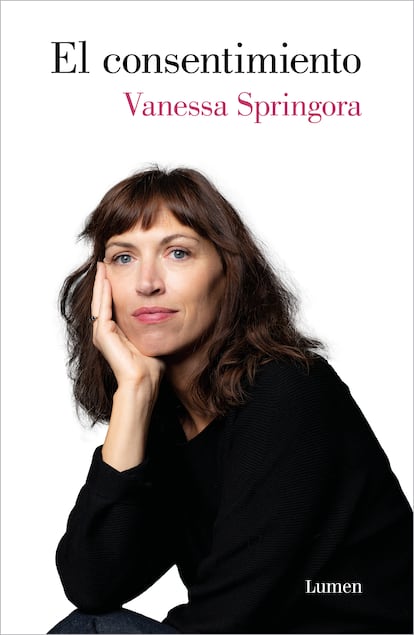

En realidad, la censura de Lolita no parece una opción viable. Cuando se cumplen 70 años de su publicación —la primera edición fue impresa por Olympia Press en París, el 15 de septiembre de 1955—, la novela de Nabokov continúa generando múltiples relecturas en la literatura actual. Incensurable se suma a las reinterpretaciones propuestas por Neige Sinno (Triste tigre), Vanessa Springora (El consentimiento), Rebecca Solnit (en uno de los artículos de Los hombres me explican cosas), Emma Cline (Papi), Leticia Martín (Vladimir) o Claire Dederer (en el ensayo Monstruos). En este nuevo contexto cultural, Dolores Haze ha sido releída y resignificada: ya no es la nínfula erotizada y tentadora en la que durante décadas insistió la cultura popular, sino la víctima a la que Nabokov siempre quiso retratar, convertida ahora en un símbolo de las tensiones contemporáneas entre deseo y violencia.

En los libros firmados por víctimas de abuso, como los de Sinno o Springora, Dolores Haze funciona como un punto de referencia. Allí donde faltaban testimonios literarios sobre la violencia sexual, la novela de Nabokov se convirtió en un lugar donde reconocerse. En Triste tigre, crónica descorazonadora de los abusos infligidos por su padrastro, Sinno entrelaza su propia historia con una lectura crítica de Lolita, cuya protagonista era, como ella, una niña white trash, según se autodefine en el libro. “Ahora damos a Lolita una lectura que es necesaria para nuestros tiempos”, afirma la autora. En El consentimiento, Springora la comenta así, a la luz de su abuso por un escritor mucho mayor: “¿Por qué una adolescente de 14 años no podría amar a un hombre 30 años mayor que ella? Cien veces había dado vueltas a esta pregunta. Sin darme cuenta de que estaba mal planteada. Lo que había que cuestionar no era mi atracción, sino la suya”. Luna Miguel enmarca el debate en términos de canon literario. “Un clásico es el que se reescribe constantemente, como El Quijote o La Odisea. Y Lolita, en la era del MeToo, de la nueva ola feminista y del regreso del fascismo, nos sirve para contar nuestras historias como víctimas de abusos y evitar que vuelvan a ser barridas bajo la alfombra. Lo curioso es que el propio autor negara la palabra a Lolita”, dice. En otras palabras, que Nabokov silenciara el punto de vista de su protagonista y escribiera su libro desde la perspectiva del abusador ha provocado que autoras posteriores intervengan en ese vacío narrativo.

“Me da miedo perder la posibilidad de disfrutar de aquello que nos repugna, que nos incomoda o que nos contradice”, afirma Luna Miguel

El propio Nabokov pudo ser más víctima que verdugo. En La auténtica Lolita (Kailas), un ensayo de 2019 en el que Sarah Weinman rastrea las fuentes reales de la novela en el caso de la niña Sally Horner, la autora apunta a una posible explicación biográfica: un episodio traumático de la infancia del escritor, cuando su tío Ruka lo obligó a sentarse sobre sus rodillas a los nueve años y lo sometió a tocamientos. Según algunos especialistas, esa experiencia habría inspirado el célebre pasaje en el que Humbert Humbert, el profesor universitario que narra la historia, alcanza el orgasmo con la niña sentada en su regazo. Lolita no fue la primera obra en la que Nabokov abordó este territorio. Martin Amis observó que “de sus 19 ficciones, por lo menos seis se refieren a la sexualidad de niñas prepúberes”, recurrencia que describió como “una infestación de ninfas” en su obra. En Un cuento de hadas, publicado en 1926, aparece ya una adolescente de 14 años cuyo escote despierta “un veloz deseo secreto” en un narrador adulto. En Risa en la oscuridad, el crítico de arte Albert Albinus, precursor directo de Humbert, abandona a su esposa y a su hija para fugarse con Margot, que en la primera edición tenía 18 años, pero en la segunda solo 16. Y en El hechicero, su última ficción escrita en ruso, ya aparecía la figura de un señor mayor obsesionado con niñas menores.

El cambio de percepción sobre Lolita ha supuesto, en parte, un regreso a la intención original de Nabokov, autor de una novela donde el fulgor del lenguaje enmascara la agresión, como ocurre con otras formas de belleza capaces de ocultar o de disimular la violencia. La nueva recepción del libro muestra hasta qué punto el abuso y el consentimiento se han convertido en cuestiones centrales del debate cultural. Y ha permitido poner en tela de juicio a su protagonista, profesor culto y sofisticado cuya erudición y aparente encanto le permitieron pasar por un personaje fascinante, protegido por la brillantez de su arte. Hoy, en cambio, esa aura se ha transformado en rechazo, como ocurrió con figuras como Harvey Weinstein, Gabriel Matzneff o Roman Polanski.

En paralelo, se extiende una lectura en clave de juicio moral, a menudo más binaria, que elimina las ambigüedades propias de la literatura. Ese es el dilema que plantea el curso magistral de la profesora que protagoniza Incensurable. “Sí, me gusta esa lectura. Siempre recuerdo una frase de Cristina Morales: se nos prohibió durante siglos la lectura a las mujeres, ¿cómo vamos a prohibir nosotras la lectura del macho?”, responde Luna Miguel. “Podemos disfrutar a Philip Roth o criticarlo duramente, pero lo que no deberíamos dejar de hacer es leerlo. Lo que me da miedo es perder la posibilidad de disfrutar de aquello que nos repugna, que nos incomoda o que nos contradice”.

El prólogo escrito por Claire Messud para la reedición que coincide con este 70º aniversario busca desterrar la etiqueta de libro “problemático” aplicada a Lolita. “Es una palabra que se utiliza como en la época victoriana se cubrían con telas las estatuas desnudas: un modo de indicar lo impropio y, al mismo tiempo, de evitar hablar de ello”, escribe Messud. Mientras, en la reciente adaptación cinematográfica de Leer Lolita en Teherán, basada en el libro de Azar Nafisi, la novela aparece como símbolo de resistencia clandestina: profesores y estudiantes la comentan en secreto, desafiando la censura y la represión intelectual de la República Islámica en Irán. Distinto es su uso en Sorry, Baby, la ópera prima de Eva Victor, presentada en Cannes y de próximo estreno en España, que puede entenderse como una transposición del libro de Nabokov. Su protagonista, joven doctoranda violada por su director de tesis, propone a sus alumnos que lean Lolita. Uno de ellos la rechaza de inmediato como un libro “asqueroso”, como si la ofensa estuviera en la lectura de ese escandaloso volumen y no en la violencia padecida por su profesora, que la universidad decide ignorar en un clima de silencio cómplice. Molesta más la representación literaria de la agresión que la agresión misma. Y, por desgracia, no sucede solo en esa ficción.

Setenta años después de su publicación, Lolita sigue colmando titulares: desde la reciente polémica en torno a una sesión fotográfica de la cantante Sabrina Carpenter —acusada de recuperar la iconografía de la adaptación de Adrian Lyne, que a finales de los noventa consolidó una lectura más sexualizada del personaje— hasta el regreso de Alizée al escenario de L’Olympia, en París, para celebrar los 25 años de su éxito global Moi… Lolita. Sin olvidar el siniestro recuerdo del Lolita Express, el avión privado de Jeffrey Epstein en el que transportaba a menores, resucitado por las revelaciones sobre su caso. En todos esos planos, el nombre de Dolores Haze sigue ardiendo como un fuego en nuestras entrañas.

Lolita se ha ganado su lugar junto a Fausto, Emma Bovary o Gregor Samsa, otros personajes literarios que desbordaron la ficción para convertirse en emblemas de un momento histórico. La escritora argentina Leticia Martín lo confirmó en Vladimir, novela con la que ganó el premio Lumen de Novela en 2023, otra transposición de la historia original con inversión de géneros. “Una Lolita al revés”, la define su autora. La trama sigue a Guinea, una profesora que pierde su puesto en una universidad estadounidense tras hacerse pública su relación con un alumno menor. “Sí, Lolita es un signo de los tiempos”, sostiene Martín. “Nabokov logró confundirnos a todos: hacernos creer que un abusador podía tener sus razones y que una niña podía provocar. Esa ambigüedad sobre la seducción y sus límites es lo que mantiene vivo el mito. Las normas existen para ordenar la vida, pero Lolita demuestra que esos límites nunca son absolutos: son frágiles y discutibles. Ahí radica su vigencia”.

El filósofo Pau Luque, que dedicó un extenso análisis a la novela de Nabokov en Las cosas como son y otras fantasías (Anagrama), la sitúa en otra perspectiva. “Más que un periodo determinado, encarna una fantasía más o menos moderna: la de la adolescente seductora. Y digo ‘fantasía’ en el sentido peyorativo. La ironía es que, tras muchas capas de disimulo por parte de Nabokov, Lolita era, si acaso, una condena de esa fantasía, pero en ningún caso su celebración”. Como Miguel, Luque detecta dos fuerzas enfrentadas que bloquean el vínculo entre ética y literatura: quienes consideran que cualquier debate crítico es el preludio de la censura y quienes reducen su interpretación a un eslogan moral. “Unos y otros reman en la misma dirección: dificultan la posibilidad de pensar éticamente a través de la literatura”, advierte. “Mientras sigan dominando la conversación pública, Lolita seguirá atrapada en equívocos”. Como un espejo roto, el libro devuelve reflejos múltiples a quien se atreva a observarse en él. Y en esa confusión sigue estando su fuerza y su condena.

Incensurable

Lumen, 2025. 230 páginas. 18,90 euros.

Triste tigre

Anagrama, 2024. 256 páginas. 19,90 euros.

Monstruos

Traducción de Ana Camallonga

Península, 2023. 320 páginas. 20,90 euros.

Vladimir

Lumen, 2023. 184 páginas. 18,90 euros.

Papi

Traducción de Inga Pellissa

Anagrama, 2022. 240 páginas. 19,90 euros.

El consentimiento

Traducción de Noemí Sabregués

Lumen, 2020. 200 páginas. 19,90 euros.

Las cosas como son y otras fantasías

Anagrama, 2020. 256 páginas. 19,90 euros.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.