Los nuevos territorios del gusto, el giro al misticismo y la mente como origen del mundo atraviesan la no ficción de la ‘rentrée’ cultural de 2025

Temas como el imperio del ‘kitsch’ y la humanidad en tiempos de inteligencia artificial coinciden en las mesas de novedades con recuentos de grandes vidas como las de Fernando Pessoa y Margaret Atwood

“Imaginemos la literatura como una utopía. (...) La literatura es una de las maneras fundamentales de nutrir la conciencia. Desempeña una función esencial en la creación de la vida interior, y en la ampliación y ahondamiento de nuestras simpatías y nuestras sensibilidades hacia otros seres humanos y el lenguaje”. Extraídas de su discurso de aceptación del Príncipe de Asturias, Susan Sontag pronunció estas frases en 2003, el mismo año, cercano ya el final de su vida, en que expresaba su más quimérica propuesta: el sueño de la paz universal. Por su idealismo, la pensadora ha sido destacada por el joven filósofo alemán Peter Neumann como uno de los tótems de la utopía contemporánea en El largo siglo de las utopías, de Nietzsche a Susan Sontag (Tusquets, 12 de noviembre, con traducción de Lorena Silos Ribas). Como relevo generacional, el hijo de la autora estadounidense, David Rieff, publica un compendio de ensayos sobre la actualidad intelectual: Deseo y destino: lo woke, el ocaso de la cultura y la victoria de lo kitsch (Debate, 4 de septiembre, con traducción de Aurelio Major), donde vaticina el fin de una era cultural y reflexiona sobre la manifestación colectiva del kitsch, tema en el que se adentran Gilles Lipovetsky y Jean Serroy en La nueva era del kitsch. Un ensayo sobre la civilización del exceso (Anagrama, 17 de septiembre, con traducción de Cristina Zelich).

la rentrée cultural de 2025

Unas realidades permanecen y otras se transforman y ahí están, en primera línea, los ensayistas para atestiguarlo. Dan a conocer —como prometía Sontag— nuevas sensibilidades sociales y culturales, al tiempo que experimentan con las formas de narrar y se internan en vidas que merecen ser contadas. Texere (Las afueras, 24 de noviembre),de la mexicana Penélope Córdova, aborda un cambio surgido de otro cambio: la tendencia de las artes a reivindicar lo textil, un medio ligado a las mujeres y la esfera de lo decorativo cuyo repunte cabalga la ola de una corriente mucho más poderosa: la del feminismo. Una predecesora del movimiento como la francesa Hélène Cixous, de quien se edita en castellano el clásico de 1975 La risa de la Medusa (Cátedra, 11 de septiembre, con traducción de Arnau Pons y Marta Segarra), vuelve a las mesas de novedades junto al icono nacional Clara Campoamor, cuyas conferencias se reúnen en El derecho de la mujer. Cuatro conferencias (1922-1939) (Renacimiento, 1 de septiembre).

La trayectoria del gusto —el bueno, el feo y el malo— se está desplazando a nuevos territorios, tal como testimonia Naief Yehya en Sobre la belleza. Entre la Venus y el cíborg (Alpha Decay, 8 de septiembre). La belleza, dice el autor mexicano, es una cualidad ligada a lo cultural y biológico, pero por encima de todo se trata de un fenómeno tecnológico. Si las imágenes que consumimos moldean aquello que pensamos, en tiempos de inteligencia artificial no deberíamos obviar, como abunda la videoartista Hito Steyerl en Medios calientes (Caja negra, 8 de septiembre, con traducción de Maximiliano Gonnet), las fuerzas económicas y políticas que se esconden detrás del algoritmo omnipotente.

En esa caja negra de secretos y mentiras escarba Madhumita Murgia en A la sombra de la IA: ser humano en la era de los algoritmos (Omen, 10 de septiembre, con traducción de Laura Pizarro Terol), una investigación sobre cómo la inteligencia artificial puede acabar por despojarnos de nuestro sentido de la individualidad que se suma a la reflexión de la programadora, hacker y activista española Margarita Padilla García en Inteligencia artificial: jugar o romper la baraja (Traficantes de sueños, septiembre). Como reacción a la dependencia de la tecnología y la consecuente destrucción natural, Theodore Kadzynski, alias Unabomber, dejó en 1995 unos escritos revolucionarios que se editan en castellano bajo el título de En un bosque lejano (Errata Naturae, 27 de octubre, con traducción de Marcos Nava); un conjunto de ideas neoluditas que él llevó demasiado lejos al cometer 16 atentados que se saldaron con la muerte de tres personas.

Cuando se constata que algo que gustaba permanece, hablamos del nacimiento de un clásico. Es el caso de la electrónica de The Chemical Brothers, de quienes se publica En pausa en la reflexión cósmica (Sexto Piso, 3 de noviembre, con traducción de Esther Villardón), un libro de memorias salpicado de imágenes inéditas y entrevistas a otros artistas de la escena. Si la cultura rave que abanderaba el dúo británico consiguió generar una experiencia total a base de música, diseño y drogas sintéticas, ahora son las sustancias psicoactivas las que regresan por su capacidad para ampliar los confines de la cabeza, como explica Juan Arnau en El viajero mental. Experiencia psicodélica y mente extendida (Galaxia Gutenberg, noviembre).

De otras formas de trascendencia, de la religiosa a la artística, habla Simon Critchley en Misticismo. La experiencia del éxtasis (Sexto Piso, 6 de octubre, con traducción de Julio Hermoso), un ensayo que se toca por las puntas con Místicas, de Begoña Méndez (Wunderkammer, noviembre), sobre la vida y obra de creadoras desde Simone Weil a Hilma af Klint. Además, Emanuele Coccia debate sobre la metafísica de los ángeles en Jerarquía. La sociedad de los ángeles (Siruela, noviembre, con traducción de de Marta Serrano Jiménez); Slavoj Žižek abunda en su particular visión de la teología en Ateísmo cristiano (Akal, noviembre, con traducción de Ana Useros Martín); Kelly y Zach Weinersmith tantean la ¿utopía? de la colonización interplanetaria en Una ciudad en Marte (Blackie Books, con traducción de Pablo Álvarez Ellacuria) y Kathryn Schulz reverencia la grandiosidad telúrica en El gran terremoto (Libros del Asteroide, 22 de septiembre, con traducción de Teresa Bailach Arrate), reportaje premiado con el Pulitzer sobre una colosal falla tectónica.

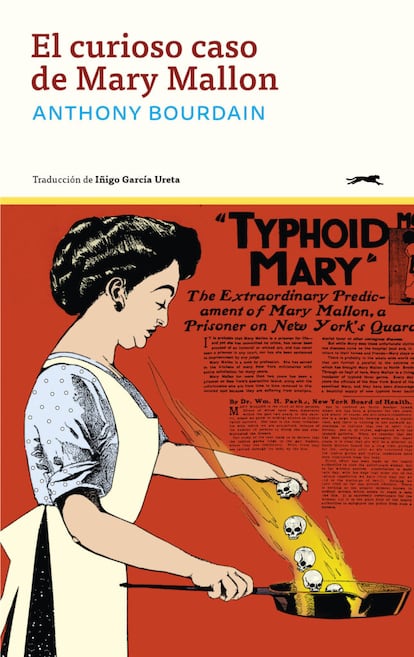

La mística es misterio y espiritualidad, algo que, puede que contraintuitivamente, parece abundar en la mecánica cuántica, cuya historia recorren José Edelstein y Andrés Gomberoff en La tiranía del azar (Debate, noviembre). Quizá por ese azar cósmico que nunca logró convencer a Einstein coinciden otros temas en las estanterías: El curioso caso de Mary Mallon (Gatopardo, 8 de septiembre, con traducción de Íñigo García Ureta), un true crime sobre la primera persona identificada como portadora asintomática de la fiebre tifoidea en EEUU, obra del desaparecido Anthony Bourdain, sale en paralelo a la reedición de sus memorias, Confesiones de un chef (Salamandra, 13 de noviembre, con traducción de Ana Alcaina Pérez); y el Manual anticapitalista de la moda de Tansy E. Hoskins (Capitán Swing, 1 de septiembre, con traducción de Beatriz Ruiz y Lorenzo Arroyo) ofrece una mirada tangencial de la industria de la moda que se cruza con la de Frédéric Monneyron en La sociología de la moda (La marca, 3 de noviembre, con traducción de Ezequiel Martínez Kolodens).

Salen además a la luz los secretos de ciudades como la Barcelona del sexo en Sexo en mi ciudad, de Adaia Teruel (Libros del K.O., 15 de septiembre), y el Berlín del pecado durante la República de Weimar en Berlín oculto, editado por Servando Rocha (La Felguera, 15 de septiembre); y, como el hombre duplicado que fue gracias a sus heterónimos, Fernando Pessoa transita dos nuevas biografías: Pessoa. Una biografía, de Richard Zenith (Acantilado, noviembre, con traducción de Ignacio Vidal-Folch) y Fernando Pessoa. La reconstrucción, de Manuel Moya (Fórcola, 17 de septiembre), que desembarcan junto a las memorias de Margaret Atwood reunidas en el Libro de mis vidas (Salamandra, 6 de noviembre, con traducción de Irene Oliva Luque).

En un escenario global convulso, proliferan los análisis como los que realiza el medio El orden mundial, que se explaya visualmente en Las fuerzas que mueven el mundo (Ariel, 8 de octubre), reducidas estas a una sola por David McWilliams en Dinero. La fuerza que mueve el mundo (Seix Barral, 10 de septiembre, con traducción de Aurora Echevarría Pérez); mientras que los ensayos La muerte de la verdad, de Steven Brill (Vaso Roto, 8 de septiembre, con traducción de Jaime Blasco) y El fin del mundo común. Hannah Arendt y la posverdad, de Máriam Martínez-Bascuñán (Taurus, 2 de octubre) advierten del alto precio a pagar por las fake news y la posverdad.

Frente a la avaricia capitalista, Pablo Melchor receta Altruismo racional. Por qué podemos ayudar más y cómo hacerlo mejor (Arpa, septiembre), y Rutger Bregman propone “dejar de malgastar tu talento y empezar a cambiar el mundo” con Ambición moral (Península, 15 de octubre, con traducción de Joan Andreano Weyland). A modo de bálsamo literario contra el malestar contemporáneo, Sergio C. Fanjul ofrece una mirada filosófica al temor al paso del tiempo en una sociedad febril en Cronofobia (Arpa, noviembre).

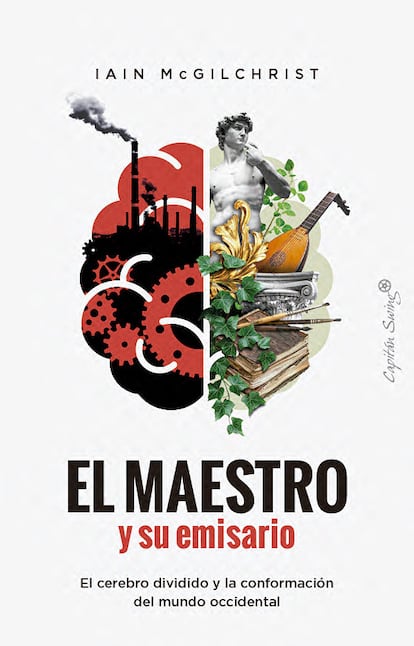

Hay quien asegura que la mente crea la realidad y, en El maestro y su emisario (Capitán Swing, 6 de octubre, con traducción de María Dulcinea Otero Piñeiro) el psiquiatra Iain McGilchrist redobla la apuesta al apuntar a la división entre los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro como el origen del mundo (occidental). Ahí, en las profundidades de la psique, reside la que podría ser la redención humana: el amor, un complejo sentimiento que Miguel Pita disecciona en El cerebro enamorado (Periférica, octubre).

Cuando el romance se desmorona toca recoger los añicos, como hace Leslie Jamison en Astillas (Anagrama, 10 de septiembre, con traducción de Rita Da Costa) con los recuerdos de su matrimonio roto cuando su hija acababa de cumplir un año. De no alcanzar la paz ni la salvación por medio de los afectos, siempre quedará aceptar la derrota, solución por la que aboga como último bastión de la esperanza Eugene Thacker en Resignación infinita (Interferencias, 6 de octubre, con traducción de Alejo Ponce de León), una utopía a base de pesimismo que, como propone el filósofo, quizá pueda servir para reconducir el destino de extinción hacia el que, más que caminar, da la sensación que esprintamos.

La nueva era del kitsch. Un ensayo sobre la civilización del exceso

Traducción de Cristina Zelich

Anagrama, 17 de septiembre

480 páginas, 25,90 euros

Sobre la belleza. Entre la Venus y el cíborg

Alpha Decay, 8 de septiembre

240 páginas, 19,90 euros

A la sombra de la IA. Ser humano en la era de los algoritmos

Traducción de Laura Pizarro Terol

Omen, 10 de septiembre

320 páginas, 22,50 euros

Misticismo. La experiencia del éxtasis

Traducción de Julio Hermoso

Sexto Piso, 6 de octubre

320 páginas, 24,90 euros

El curioso caso de Mary Mallon

Traducción de Íñigo García Ureta

Gatopardo, 8 de septiembre

224 páginas, 19,95 euros

Resignación infinita

Traducción de Alejo Ponce de León

Interferencias, 6 de octubre

Dinero. La fuerza que mueve el mundo

Traducción de Aurora Echevarría Pérez

Seix Barral, 10 de septiembre

432 páginas, 22 euros

El maestro y su emisario

Traducción de María Dulcinea Otero Piñeiro

Capitán Swing, 6 de octubre

1.088 páginas

Astillas

Traducción de Rita da Costa

Anagrama, 10 de septiembre

320 páginas, 21,90 euros

El gran terremoto

Traducción de Teresa Bailach Arrate

Libros del Asteroide, 22 de septiembre

80 páginas, 12,95 euros

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.