Juan José Millás, escritor: “No me da miedo la muerte, estar siempre presente es agotador”

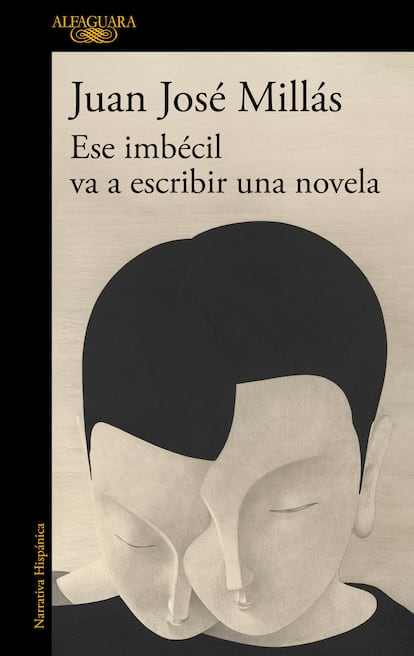

En ‘Este imbécil va a escribir una novela’ (Alfaguara) el autor muestra un catálogo de sus obsesiones mientras su protagonista, homónimo, trata de buscar un tema para su último reportaje

En su nueva novela, Juan José Millás (Valencia, 79 años) relata la peripecia de un escritor y periodista llamado Juan José Millás al que su redactora jefa le encarga escribir un reportaje sobre lo que quiera. Y el vértigo que le produce a este Juan José Millás (personaje) encontrar un tema sobre el que escribir.

A partir de ahí sucede una historia llena meandros que no se sabe hacia dónde se dirige (como le pasa al propio personaje), pero que es Juan José Millás (el autor) en estado puro. Un compendio de sus obsesiones: las realidades paralelas o imaginadas, las conexiones ocultas, el cuerpo como casa y la casa como cuerpo, la figura del intruso o el doppelgänger, la reflexión metaliteraria… o el gin tonic de media tarde. Siempre con ese humor desencantado.

Juan José Millás, uno de los dos, ficticio o real, quién sabe, recibe en su casa para tratar de deshacer este entuerto. Su libro se titula Este imbécil va a escribir una novela (Alfaguara).

Pregunta. Decía en la entradilla que el libro es como un recopilatorio de grandes éxitos en cuanto a las obsesiones del autor.

Respuesta. Efectivamente es una especie de catálogo de mis obsesiones. Cada escritor nace a la escritura con dos o tres obsesiones y se pasa la vida dándoles vueltas, porque no se resuelven. Me salió así, yo no escribo con un plan premeditado, nunca sé dónde voy a llegar. Pero este libro lo he escrito con la sencillez y la facilidad con la que el patinador patina sobre el hielo.

P. Si de Kafka sale lo kafkiano, este conjunto de obsesiones suyas sería… ¿lo millanesco?

R. Alguna vez alguien lo ha llamado lo millasiano…

P. ¿De dónde le viene esa forma millasiana de ver las cosas?

R. Sé que me viene de la extrañeza, desde que era niño, frente al mundo, la realidad, el lenguaje. Se escribe desde la extrañeza: si no la encuentras puedes escribir, a lo sumo, el Código Penal. Y se empieza a leer por las mismas razones, porque algo no funciona entre el mundo y tú. Los jóvenes se enganchan a la lectura porque algo no encaja. Por eso cuando alguien me dice que su hijo no lee, yo bromeo diciendo, “bueno eso es que está bien”. Si tu hijo adolescente se queda en casa leyendo a Dostoievski en vez de salir de noche con sus amigos, es para preocuparse.

P. Quizás todos empecemos percibiendo esa extrañeza, pero tal vez su hecho diferencial sea que nunca se ha acostumbrado.

R. No, yo no me he acostumbrado. La educación consiste en que la gente se acostumbre. Arrancar a los críos de ese mundo extraño y convertirlos en personas normales a las que todo les parece normal. A los niños muy imaginativos se les dice que tengan los pies en la tierra. Por un lado, queremos que sean muy imaginativos, que crean en los Reyes Magos o el Ratoncito Pérez, para luego decirles que todo eso era mentira. Es tremendo.

P. No soy muy partidario de fomentar la creencia en los Reyes Magos: supongo que cuando los niños descubren el pastel se sienten víctimas de una conspiración masiva y llenos de desconfianza. Pero no se puede decir la verdad por la presión social: los otros padres te lapidarían.

R. Además es una conspiración brutal: los Reyes Magos salen en el telediario y los niños no creen que sea posible una conspiración tan bien montada: eso tiene que ser verdad. Yo mismo lo pensaba. Y para muchos niños es una decepción gorda. Este asunto y el del Ratoncito Pérez son mucho más graves de lo que parece.

P. En su libro se discute la importancia del argumento en el género de la novela. Yo me he leído muchísimas novelas suyas, pero no recuerdo las tramas, solo me queda esa aura, el estilo, la obsesión. Lo millasiano.

R. Sí, pero para que recuerdes la atmósfera tiene que haber una trama. Hubo una tensión cuando yo nací como escritor entre la novela experimental y la novela realista. Se entiende mejor con la pintura: imagínate que vas de visita a una casa y allí tienen colgado un cuadro, que puede ser realista o abstracto. ¿En qué caso crees que los habitantes de la casa son más inteligentes?

P. Mmm…. Supongo que me parecerían más inteligentes si el cuadro fuera abstracto. Como que se da una mayor exigencia intelectual.

R. Efectivamente. Y hasta tal punto eso esta incrustado en la mente de todo el mundo que cuando surge un figurativo como Antonio López, le llaman hiperrealista. ¿Por qué no le llaman realista a secas? Porque saben que eso es una mentira, que hay muchas formas de realismo y el realismo de Antonio López es, a mi juicio, un modo de abstracción.

P. Pero estábamos hablando de novelas, ¿no?

R. Sí, porque yo nací como escritor cuando estaba de moda la novela experimental. Una de las cosas prohibidas entonces era el argumento. Ni siquiera se consideraban diferentes tipos de realismo: si una cosa se entendía era realismo costumbrista de la peor clase. No había matices.

P. ¿Cómo se colocaba usted ahí?

R. Yo era un crío empezando a escribir, buscando una voz propia, y no era ajeno a esto. Había dos adjetivos para descalificar una novela: “lineal” y “costumbrista”. Si decían de tu novela que era lineal, jodido. Si decían costumbrista, acabado. Pero si decían que era lineal y costumbrista, ya te podías dedicar a otra cosa. Cuando volví a abrir mi primera novela, Cerbero son las sombras, vi con horror que se entendía. ¡Me iban a calificar de lineal y costumbrista! Menos mal que el título no significaba nada y podía pasar por experimental. La presión era brutal.

P. Las eternas luchas en torno a lo real y lo que no lo es.

R. Es que no es la primera vez que pasa. Frente a los excesos del naturalismo de principios del siglo XX, surge lo que Ortega llamó la deshumanización del arte, una novela más intelectualizada, más ensayística. Esto queda interrumpido por un exceso de realidad, que es la Guerra Civil. En los años cincuenta surge el realismo y la novela es un arma contra la dictadura: hay que hablar de fábricas y obreros, y si no te pueden acusar de fantasioso y poco comprometido. Luego, al final del franquismo, surge el experimentalismo, donde se prohíbe al argumento. Y es cuando empiezo yo. Y esa tensión atraviesa mi novela.

P. Hoy se da la hibridación. Por ejemplo, los ensayos que se leen como novelas, las novelas con partes ensayísticas…

R. A mí me llama la atención cuando alguien dice que está harto de la autoficción… Nunca he oído decir a nadie que está harto de la novela en tercera persona con narrador omnisciente. Porque la autoficción es un recurso, que no es mejor ni peor, que está bien si está bien hecho y está mal si está mal hecho.

P. El periodismo es central en esta novela. Usted ha practicado un periodismo muy personal.

R. Llegué tarde al periodismo porque la idea me gustaba tanto que le tenía miedo. Las cosas que te gustan tienen peligro y nunca hice nada por acercarme al periodismo. Después de ganar el Nadal con La soledad era esto me ofrecieron hacer columnas en EL PAÍS. Creo que lo dejaba Juan Cueto. Y empecé en el año 1990. Había un exceso de columnismo político y yo quería hacer algo más doméstico y cotidiano, mirando lo misterioso que hay ahí. Mi primera columna fue sobre la gripe. Y funcionó.

P. Su faceta como columnista, creo, tiene mucho peso en su carrera.

R. He experimentado más en la columna que en la novela, de hecho, experimentos que he hecho en la columna luego los he llevado a la novela. Después de unos años con la columna, Alex Martínez Roig me propuso hacer reportajes y me gustó muchísimo. Se parece mucho al cuento, de hecho, la primera obligación de un buen reportaje es ser un buen cuento. Solo que en el reportaje el material te viene dado.

P. El personaje Millás de la novela planea retirarse del periodismo. ¿Lo planea usted?

R. Más bien el periodismo se retira de mí… Me dejaron de encargar reportajes y tengo la sensación de que no he hecho el reportaje de cierre, que es lo que quiere hacer el protagonista de la novela.

P. Pero, ¿y las columnas? El columnismo es muy cansado…

R. ¡No! A mí el columnismo, ir siempre detrás de una columna mejor, me fascina. La columna es un juguete. Una vez soñé que escribía la columna perfecta y que ponía con ella fin al género. No había más columnas, de nadie. Me desperté y traté de escribirla, pero me había olvidado. Por cierto, esto se lo conté a una periodista, que, con mi mala dicción, me entendió mal y puso de titular que quería escribir una columna tan perfecta “que acabara con el comunismo”. ¡Qué delirios de grandeza!

P. Sus recuerdos autobiográficos, tanto aquí como en su novela El mundo (que cita un par de veces), están teñidos de una melancolía sombría.

R. En mi infancia hubo un suceso muy traumático: el traslado de mi familia de Valencia a Madrid, cuando yo tenía seis años. Valencia era mi paraíso perdido: estaba el mar, la luz del Mediterráneo, el clima. Madrid a principios de los 50 era una ciudad fea, donde hacía frío y nos salían sabañones, donde aparecían dificultades económicas que no sufríamos antes. Y, sobre todo, no había mar. ¡Yo pensaba que en todos los sitios había mar!

P. Por cierto, ahora se debate si Madrid tiene éxito.

R. A mí Madrid me parece cada vez más agresiva. Que la gente joven no pueda alquilar un piso me parece muy agresivo. Que gente de 50 años comparta piso… Que sea todo tan difícil, tan caro… Es todo muy agresivo.

P. La edad está muy presente. Ya la trataba en su libro con Juan Luis Arsuaga La muerte contada por un sapiens a un neandertal. Está usted diseccionando su vejez.

R. He llegado a un país desconocido y estoy intentado hacerme una idea. Es un país muy desconcertante y está sin cartografiar. Se parece mucho a la adolescencia. Decía John Cheever que en la vejez hay misterio y confusión. Como en la adolescencia. Y sabes que es el último de los países al que vas a arribar.

P. ¿Se ha tratado la vejez? Hay muchas novelas de aprendizaje, pero…

R. Es cierto que no hay tantas novelas de la vejez, porque está mal vista. Se habla de sociedades donde se venera la vejez, yo no las conozco. Hemos inventado estas escombreras que llamamos residencias… Se ha alargado la vida, pero no la calidad de vida. ¿Qué sentido tiene? Bendita eutanasia.

P. ¿No le da miedo la muerte?

R. No. Me da miedo el deterioro y pondré todos los remedios a mi alcance para no sufrirlo. Pero la muerte en absoluto. En las ocasiones que me han sedado para operarme, cuando desaparece el yo, cuando desaparece todo, al volver he pensado: “Esto de no estar es fantástico”. Porque estar es agotador.

P. Hace un par de años le visité en esta casa y me dijo que le quedaba tiempo para escribir tres novelas. ¿Ahora quedan dos?

R. Bueno, eso son cálculos de Arsuaga basados en las estadísticas de esperanza de vida. Pero claro, para que salga que la gente se muere de media a los ochenta y pico, tiene que haber gente que se muera a los cincuenta y otra que se muera a los cien. Pueden fallar las estadísticas.

Ese imbécil va a escribir una novela

Alfaguara, 2025

176 páginas. 18,91 euros

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.