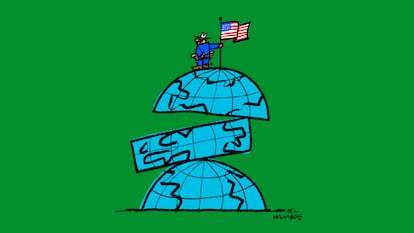

Estados Unidos y el final del camino

Trump ha dejado de simular porque ya no hay ante quién fingir

Un año ya de Trump, un año sin simulación. “Quiero Groenlandia porque lo siento” y “atacamos Venezuela por el petróleo”, son afirmaciones que nos suenan estridentes porque la comprensión moderna de la política nace con Maquiavelo y una de sus lecciones más incómodas es que el poder necesita apariencia. “No es necesario que un príncipe posea todas las cualidades, pero es indispensable que aparente tenerlas”, nos dijo. Trump ha descubierto que no hace falta, pero ¿qué ha cambiado? El público que juzgaba por las apariencias, una audiencia común que valoraba ―al menos retóricamente― la piedad, la fe, la integridad. El príncipe podía violar esos valores, pero debía parecer respetarlos. Trump no simula porque su audiencia no valora la simulación sino la “autenticidad”. Para su tribu, decir “quiero Groenlandia porque lo siento” es la virtud. Su brutalismo es la marca de no ser político. La hipocresía, aunque suene cínico, era el pegamento: la simulación es el tributo al marco moral compartido. Trump ha dejado de simular porque ya no hay ante quién fingir.

Sin hipocresía, Occidente se vuelve identitario. Durante décadas se definió por adhesión, no por origen: democracia, derechos humanos, Estado de derecho, razón. Eras occidental si abrazabas esos valores. Japón lo era. Ucrania quiere serlo. Era universalizable, al menos en teoría, y ahí estaba su promesa, su fuerza de seducción. La hipocresía era parte del mecanismo: EE UU violaba sus principios (Chile, Irak, Guantánamo), pero simulaba respetarlos y eso mantenía viva la ficción de un marco común. Mientras hubo fingimiento, hubo horizonte, pero cuando dejas de fingir valores universales, ¿qué queda? Pertenencia. Linaje. Herencia. Sangre. Malas palabras. Durante décadas, Occidente no era solo un lugar o un bloque de poder. Era el horizonte, un punto de llegada. Modernizarse significaba occidentalizarse, democratizarse, liberalizarse, integrarse en el mercado global. Incluso quienes lo rechazaban operaban dentro de sus coordenadas: se definían contra Occidente, lo que confirmaba su centralidad. Esa era la ilusión, que la historia tenía dirección y EE UU estaba al final del camino. Lo que vivimos hoy no es un colapso. Es algo más extraño: Occidente sigue ahí, pero ya no organiza la imaginación del mundo ni estructura lo que se puede desear, exigir, construir. El mapa mental ha cambiado; siendo destino, no necesitábamos convencer; siendo opción, competimos, y lo hacemos en desventaja si lo único que ofrecemos es fuerza, pues otros ofrecen lo mismo sin el lastre de las promesas incumplidas. Eso explica la afirmación de Ivan Krastev: “América prevaleció en la Guerra Fría porque insistía no solo en ser poderosa sino diferente”. Cuando Trump deja de fingir, EE UU pierde su diferencial y se convierte en lo que acusaba a China de ser: poder transaccional, sin pretensiones morales. Pero con una diferencia crucial: China nunca prometió otra cosa. La decepción solo es posible donde hubo promesa.

Trump envidia a China y la imita: capitalismo de Estado, intervención industrial, aranceles. El resultado es que el mundo se inclina hacia China y Europa queda atrapada, sin saber si quiere ser ficha o jugador, esperando que EE UU vuelva a la cordura. Pero Groenlandia es el fin de la simulación hecho geografía. El aliado nos amenaza sin disfraz, sin tributo retórico mientras le seguimos rogando que se quede. La politóloga Nathalie Tocci propone lo contrario: roguemos a EE UU que se vaya. Suena radical, pero es lúcido. No se puede depender de quien te amenaza. Antes de la autonomía estratégica hace falta algo más difícil: autonomía mental.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.