La mentira en política

Quien miente en algo que cualquiera podría rebatir con una foto o un dato no está participando en una discusión, sino haciendo una ostentación de su poder

La confrontación política ofrece tantas posibilidades de mentir y en ocasiones lo recompensa hasta tal punto que parecería que quien dice la verdad o es un ingenuo o no se le ha ocurrido ninguna mentira mejor. Eso que llamamos con tanta generosidad “comunicación política” es tal barullo de inexactitudes, falsedades, bulos, opiniones infundadas, simulaciones y engaños que parece lógico el deseo de llamar a la verdad para que ponga orden y restaure una objetividad perdida. Esta nostalgia, tan comprensible, nace de no haber entendido el papel de la verdad en política, más bien modesto, y la correspondiente función de la mentira. Si planteo un diagnóstico alternativo sobre esta cuestión no es para disculpar a nadie, menos aún a los mentirosos, sino para que podamos entender la racionalidad de la política (también de la política basura), sin lo cual seguiremos contemplando impotentes cómo las falsedades más obscenas benefician a quienes las difunden.

El diagnóstico mainstream parte de la hipótesis de que hoy se miente más que nunca, sin haberse preguntado cuál es el término de la comparación y en qué época de la historia los políticos tenían tal reverencia a la verdad que eran capaces de limitar sus aspiraciones de poder para que la verdad no saliera perjudicada. La mayor parte de la actual desinformación no procede de la deliberada voluntad de engañar de unos malvados (que los hay en abundancia) sino de un entorno informativo caótico que nos confunde y desorienta.

Pero la búsqueda de culpables promete una recompensa más tranquilizante que el análisis de las causas y los efectos. Puestos a magnificar las cosas, la culpa sería de toda una época, y hay quien tiene una denominación que inquieta y tranquiliza a la vez: nos encontraríamos en la era de la posverdad, posfáctica, la de los hechos alternativos, es decir, en un tiempo histórico en el que la verdad habría dejado de importarnos. Ahora bien, si hablamos de una época donde la verdad es irrelevante, estaríamos indirectamente justificando el desinterés por saber si algo es verdad. Donde todo es mentira, nada lo es; si la cuestión de la verdad nos preocupa es porque la verdad es posible y no nos resulta indiferente, o sea, porque todavía vivimos en la era de la verdad, de la verdad difícil, por supuesto, pero no en el nihilismo que denuncian los anti-relativistas.

Podríamos sostener exactamente lo contrario: aunque haya más mentiras que en otros momentos históricos y nos encontremos en espacios informativos desregulados, nunca la cuestión de la verdad nos había interesado tanto ni se había planteado con tanto dramatismo; la dificultad de distinguir lo cierto de lo falso impulsa, tal vez como ninguna otra época histórica, un deseo de verdad que ha puesto en marcha diversas instituciones de comprobación y control, como las agencias de verificación, la demanda de políticas basadas en evidencias o las mediciones de impacto. La evidencia juega de buena reputación también en una época acusada de relativismo. No deja de tener su ironía que quienes mienten lo hagan apelando a algo indiscutible, como el sentido común o la exhibición de lo convencido que uno está. Los mentirosos de la ultraderecha suelen manejar más evidencias que los liberales pluralistas, estos últimos más dispuestos a relativizar sus convicciones. Muchos escépticos lo son porque tienen una visión muy elevada de la verdad, porque no se conforman con cualquier cosa, y de este modo reverencian a la verdad más que quienes están todo el día con ella en la boca. Si existe el pluralismo no es porque haya desaparecido la verdad sino porque generalmente no se nos da como una objetividad indiscutible.

La caracterización de una era de la posverdad es un mal diagnóstico de un auténtico problema. El problema no es la acelerada propagación de informaciones, rumores, bulos y mentiras, unida a la disminución de los controles editoriales de calidad, ni la astucia retórica de los demagogos, sino la difícil relación entre verdad y política. Este diagnóstico equivocado presupone que sabemos cuál sería la forma ideal de dicha relación: que la política respetara la autoridad de la verdad y que esta fuera llamada a decidir en caso de controversia. Pero la verdad casi nunca ayuda a resolver nuestros desacuerdos ni nos proporciona soluciones evidentes para los problemas políticos.

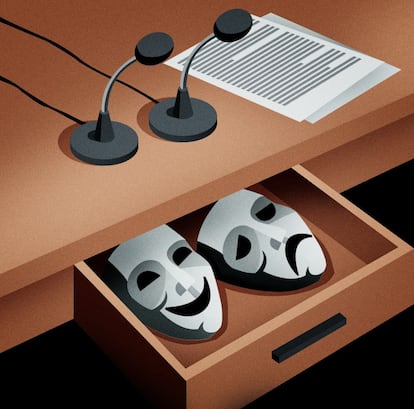

¿Cuál sería entonces el sentido político de la mentira flagrante, descarada y manifiesta? Nos equivocamos al pensar que se trata de una discusión que pueda zanjarse haciendo valer una evidencia. Quien miente en algo que cualquiera podría rebatir con una foto o un dato no está participando en una discusión acerca de la verdad de un enunciado, sino haciendo una ostentación de su poder en grado máximo. Este tipo de mentiras palmarias son demostraciones de poder, por lo que no tienen nada de extraño que se repitan una y otra vez contra la evidencia. Pensemos en dos de las mentiras más chuscas fuera de nuestro reñidero particular: la comprobable falsedad acerca del número de asistentes a la toma de posesión de Trump en 2017 y la mentira de Farage acerca de la cantidad de dinero que iban a recibir los británicos tras la salida de la Unión Europea. Un conocido mecanismo para demostrar el propio poder es obligar a los demás a reconocer falsedades manifiestas; solo funcionan como demostraciones de poder cuando cualquiera puede comprobar su falsedad. Las mentiras de los autoritarios no tienen como finalidad emborronar la distinción entre lo verdadero y lo falso. Todo lo contrario: necesitan que haya una clara distinción entre ambas cosas porque solo funcionan como mentiras manifiestas; no conseguirían su propósito si estuviéramos en una era de la posverdad. La utilidad política de este tipo de mentiras depende de la falsedad de lo que se dice; no cumple la función de transmitir un falso contenido sino de exhibir el propio poder.

Con esto no trato de justificar la mentira sino de explicar por qué funciona tan bien, a qué se debe en tantas ocasiones la impotencia de nuestros combates contra ella y qué torpe es nuestro desprecio hacia quienes, incluso sin llegar a creérsela, prefieren reconfortarse con ella que desesperarse con las constricciones de la realidad. Por eso el fact checking es eficaz en relación con las pequeñas falsedades y muy limitado para enfrentarse a las mentiras manifiestas: porque al mentiroso no le interesa convencernos de la verdad de lo que dice sino del poder que tiene al decir lo que es evidentemente falso. Por eso tuvo tan poca eficacia la campaña del remain en Gran Bretaña tratando de que los votantes aceptaran el statu quo en vez de soñar (durante el tiempo ilusorio de una campaña electoral) con que cada semana iban a ser transferidos 350 millones de libras al Servicio Nacional de Salud. No hay manera de desmentir a quien quiere ser agradado al precio que sea y vivimos en un ecosistema informativo (por así llamarlo) lleno de cámaras de eco, donde la confirmación se valora mucho más que el desmentido. En el fondo, se trata de librarse por un tiempo de una realidad que no satisface las expectativas, rebelarse momentáneamente frente a una situación que se ha hecho valer contra sus aspiraciones, sean estas razonables o insensatas. Esta sería también la racionalidad mínima de los negacionismos de diverso tipo: situarse fuera del mundo compartido y por encima de las normas comunes debe de proporcionar un placer irresistible que los demás no terminamos de entender.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.