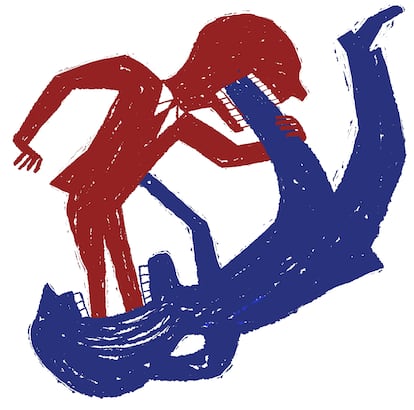

Cuerpo a tierra, que viene el futuro

Los partidos políticos añoran hoy en sus rivales las mismas ideas y nombres que denostaron con dureza en el pasado

En el debate político de nuestro país se ha instaurado poco menos que como una costumbre el hecho de que los partidos reprochen a sus adversarios no lo perverso de su ideario sino justamente lo contrario, esto es, el incumplimiento de —cuando no la traición a— sus principios doctrinales básicos. Así, la izquierda lleva mucho tiempo declarando que lamenta profundamente que la derecha no se conduzca como una fuerza auténticamente liberal-conservadora y que, en lugar de ello, haya sustituido tan respetable convencimiento por una querencia de matriz cavernícola que la aproxima a la extrema derecha, cuando no hace que se confunda con ella. Otro gallo nos cantara, se nos dice, desde el punto de vista del buen funcionamiento de la esfera pública, si los responsables de la derecha abandonaran esos inquietantes coqueteos y se decidieran a comportarse como sus mejores homólogos europeos.

El argumento es simétrico al utilizado por la derecha que, en especial cuando critica a los socialistas, lo que también les reprocha es precisamente el abandono de las posiciones que en el pasado habían defendido hasta el punto de que constituían sus más genuinas señas de identidad. Es en este contexto en el que se escenifica una sobrevenida y repentina añoranza de aquellos líderes progresistas que gobernaron este país en los primeros compases de la democracia, aunque en su momento, por cierto, eran objeto de despiadados reproches por parte de quienes tanto declaran añorarles ahora. Tal es el caso de figuras enormemente denostadas entonces, como Felipe González, Alfredo Pérez Rubalcaba, Alfonso Guerra y algunos otros de la misma sintonía política. Pues bien, sería la ausencia de este tipo de figuras, remata la derecha su razonamiento, lo que se encontraría en el origen de todos los bandazos y desvaríos erráticos que andan cometiendo sus adversarios de izquierda de un tiempo a esta parte.

Como doy por descontado que ambos sectores son conocedores de la célebre máxima de Napoleón (“cuando el enemigo se equivoca no hay que distraerle”), me permitirán que ponga en duda la sinceridad de sus lamentaciones y tienda a pensar que en el fondo de su corazoncito celebran lo que de puertas afuera proclaman lamentar. Sobre todo si tenemos en cuenta que las mencionadas críticas suelen ir acompañadas de un consejo que difícilmente podría merecer otro adjetivo que el de farisaico. Me refiero al recurrente: “les iría mucho mejor a ustedes si se comportaran como…”, y a continuación la reivindicación del pasado del adversario que en cada caso convenga al crítico. Pero quizá lo importante aquí no sea tanto la sinceridad de tales planteamientos (francamente cuestionable) sino lo que en sí mismos tienen de síntoma.

Porque está lejos de ser obvia una crítica al adversario consistente en reconocer las virtudes y potencialidades de su propuesta política y en censurar a los representantes actuales de la misma que se aparten de su inspiración fundacional. De hecho, uno de los enfoques más recurrentes en el debate político era, desde bien antiguo, de signo opuesto. Era el que denunciaba hasta qué punto los errores del adversario en el pasado, lejos de ser casuales, podían ser considerados como estructurales y, en esa misma medida, resultaban premonitorios de sus desaciertos presentes. Pues bien, no solo parece haberse renunciado a impugnar la totalidad de las propuestas teórico-políticas del rival, sino que, simultáneamente, parece haberse renunciado a presentar las propias como remedio futuro para los desaciertos actuales.

De forma sutil, con la boca pequeña, casi por defecto, se ha ido deslizando hasta generalizarse la idea de que tal vez lo mejor (o, si más no, lo menos malo) sea intentar traer al presente algo de lo que en un momento anterior demostró ser de utilidad, en ocasiones incluso con independencia de que lo ahora reivindicado hubiera sido promovido en su momento por los predecesores de los actuales adversarios. Tanto se ha generalizado el convencimiento que no constaría poner ejemplos de signo completamente opuesto. Por un lado, es lo que se viene haciendo últimamente desde el govern socialista de la Generalitat de Cataluña con la figura de Josep Tarradellas, presentada como modélica desde el punto de vista político, a pesar de pertenecer a otra formación, distinta al PSC. Pero también es lo que, del otro lado, se ha comentado que está ocurriendo en Andalucía, donde el actual presidente de la Junta, el conservador Moreno Bonilla, parece estar convencido que la mejor estrategia para mantenerse en el gobierno andaluz es, en ausencia de un específico modelo propio para gestionar su autonomía, no abandonar el grueso de políticas que le permitieron a la izquierda mantenerse en el poder durante décadas.

Sin duda gran parte de tales reacciones se dejan interpretar en términos de resaca tras la extraordinaria agitación de la década pasada, tan presuntamente inaugural. A lo largo de la misma, tuvimos la oportunidad de asistir a una auténtica explosión de discursos marcadamente rupturistas tanto en lo político-social como en lo territorial, los cuales impugnaban la totalidad de la herencia colectiva recibida en nombre de un proyecto de futuro ilusionante para muchos —no debería haber el menor inconveniente en reconocerlo— a pesar de su imprecisión. Pues bien, lejos de convertirse en hegemónicos, como su inicial éxito electoral podía hacer pensar, tales discursos fueron incapaces de cristalizar en ninguna específica propuesta.

Pero la resaca, por más que haya existido, no lo explicaría todo. Por idéntico motivo, constituiría un severo error centrar en quienes ocuparon durante un tiempo el centro del escenario público la completa responsabilidad tanto de lo sucedido como, sobre todo, de lo no sucedido. Porque la estéril inanidad en la que han terminado desembocando determinadas actitudes políticas, que se presentaban como regeneradoras de todo lo precedente, más allá de que resulten en parte comprensibles a partir de las condiciones subjetivas de sus actores principales, tiene una base objetiva, un fundamento in re. Aquellos fugaces protagonistas de la obra toparon, por así decirlo, con la dureza de lo real. La misma dureza que empuja a quienes, resacosos, les han sucedido en el ejercicio del poder o en la representación a volver la vista atrás, a dirigir su mirada hacia aquellos momentos del pasado que todavía parecen conservar alguna virtualidad para el presente.

Ahora bien, esa mirada, en caso de resultar inevitable, tendrá que ser necesariamente crítica. Porque no se trata de buscar en un pasado que, por definición, no puede regresar el refugio ante las inclemencias del presente. Si en un momento determinado conviene retroceder a lo anterior ha de ser para intentar detectar el momento en el que pudimos tomar el camino equivocado o en el que dimos lugar con nuestro obrar a unos efectos que ahora valoramos como indeseables, por más bienintencionadas que fueran las causas que los generaron. Porque no cabe olvidar que también somos eso: productores de incertidumbre cuando no, directamente, de nuevos y constantes errores. Con un añadido insoslayable, y es el de que nos podemos equivocar no solo en lo que hacemos, sino también en lo que pensamos, esto es, en las teorías que elaboramos para entender lo que nos pasa.

Así las cosas, tal vez las fuerzas políticas deberían de una vez por todas abstenerse de producir ese ruido confuso, consistente en recomendar a sus rivales a qué etapa anterior (más o menos mítica) les convendría regresar para, en lugar de eso, aplicarse a analizar ellas mismas no sólo qué errores prácticos cometieron en el pasado sino también qué pensaron mal, esto es, hasta qué punto las herramientas conceptuales y discursivas con las que iban pretendiendo interpretar la realidad no conseguían explicarla adecuadamente. Quizás así conseguirían abrir alguna grieta en ese futuro que ahora tiende a percibirse como impenetrable. Deberían tenerlo presente sobre todo quienes tanto gustan de externalizar la tarea y endosar al adversario político una responsabilidad que en realidad solo a ellos compete (por más que se empeñen en esquivarla).

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.