La voz indígena resurge en la literatura mexicana

Editoriales independientes y autores indígenas impulsan un auge de publicación de obras en lenguas originarias, que aún se topan con el rechazo de las grandes distribuidoras

Héctor Martínez decidió crear en medio del golpe de la pandemia una editorial para impulsar la literatura en lenguas indígenas. Su proyecto era ambicioso, no solo por el hecho de lanzarlo durante aquel año de pesadumbre y complicaciones, sino porque pretendía recoger lo que pasaba en las poblaciones indígenas de México, siempre olvidadas. Creó entonces Oralibrura, una editorial independiente que en cinco años ha llegado a publicar 10.000 ejemplares de títulos de autores en lenguas originarias, con lo que intenta dar un impulso a una literatura vista como menor. “Estos escritores no están dentro del universo de la literatura mexicana”, afirma Martínez. “La mayoría de ellos no solo escriben y se traducen, sino que también se autopublican”, lamenta el editor.

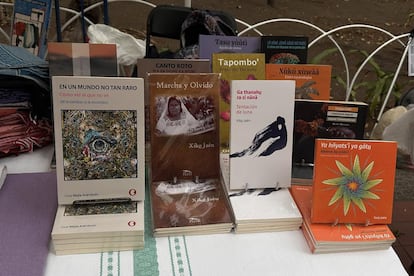

Los libros que publica Martínez son bilingües, es decir, que en cada ejemplar aparece el texto en la lengua originaria y a la par la traducción al castellano. Oralibrura publica en mixteco, en me’phaa, que se habla en la montaña del Estado de Guerrero, zapoteco, náhuatl y otomí. Su catálogo cuenta con 10 títulos, a razón de 1.000 ejemplares por título y un precio promedio de venta de 200 pesos (unos 10 dólares), porque Martínez sabe que se enfrenta a un mercado difícil, uno donde “el libro no es un elemento de la canasta básica”, los salarios son bajos y donde apenas el 43,2% de la población alfabeta de 18 y más años afirma leer al menos un libro al año, según datos de 2022 del Inegi, el instituto de estadísticas. La gente que habla alguna lengua en indígena en México asciende aproximadamente a 7,4 millones de personas, el 6,1% de la población.

El otro gran problema es la distribución, porque las grandes cadenas de librerías de México no muestran interés en presentar en sus escaparates estas obras. “Hemos tenido mala experiencia con las librerías. Comenzamos a meter hace 15 años los primeros materiales hechos por editoriales independientes, pero fue un lío, porque siempre que uno entraba y preguntaba por algún autor en lenguas, nos remitían al área de antropología o de lingüística. Desde entonces hemos distribuido nuestros libros de mano en mano, a través de las redes, en las ferias y nos ha funcionado bastante bien”, afirma Martínez. Agrega que a pesar de todas estas dificultades, sí hay un mercado creciente para esta literatura. “Aún no como quisiéramos, como les pasa a los escritores consagrados, pero sí hay un interés creciente de los jóvenes por esta literatura, por lo que hay que seguir trabajando”, afirma.

La poeta y promotora cultural Celerina Sánchez Santiago tiene claro que son mejores tiempos para la literatura en lenguas originarias, aunque falta mucho camino por andar. Sánchez forma parte de una generación que desde finales de los pasados años ochenta ha logrado romper barreras para que las voces indígenas se lean más en México, un país, afirma, que en el pasado ha querido borrarlas. “Durante mucho tiempo el papel del Estado era desaparecer las lenguas originarias”, afirma rotunda. “A pesar de que había un espacio para la educación indígena, en realidad, siempre se usó la lengua como un puente para la castellanización. Es una crítica que hago: a 60 años de la educación indígena, dónde están los resultados. Yo entré a la primaria en 1977 y jamás me hablaban de las lenguas, si no que te decían: ‘Ay, es que hablas un dialecto y los dialectos no tienen historia, no tienen literatura, no se pueden escribir”, recuerda.

Es por esa desidia oficial que Sánchez decidió dedicarse a la literatura, a explorar su lengua, tu’un savi (o mixteco, como se le llama en español) para comprender sus sonidos, estructuras, grafía. En 1997 publicó su primera obra, aunque afirma que escribía como oía los sonidos. “Había que adaptar signos y sonidos para poder, más o menos, encontrar la fórmula que quería expresar”, explica. A partir de la pasada década del noventa comenzaron a surgir academias que estudiaron de forma más profesional estas lenguas, analizar las gramáticas, a consensar las grafías. “Con el abandono de cientos de años se debía reconstruir la estructura lingüística”, acota. Convocaron congresos y comenzó a publicarse más en estos idiomas originarios.

El levantamiento zapatista le dio un mayor impulso. Gracias a la presión generada contra el Estado por los zapatistas se impulsaron reformas constitucionales que ampliaron los derechos y garantías de las poblaciones indígenas. “Para el año 2000 hay un auge más fuerte y empiezan a moverse más los escritores indígenas. Somos muy recientes quienes escribimos y publicamos en nuestras lenguas. Ha sido una lucha constante, una resistencia constante, para poder escribir en ellas”, confiesa. El racismo latente en México, agrega Sánchez, ha sido uno de los mayores obstáculos. “Cargamos el peso del racismo profundo del que muy poco se habla en México. Se dice que en mi casa aceptamos a todos, pero hay discriminación porque los indígenas se ven como salvajes, porque no hablan español; de ‘indias patarrajadas’ no nos bajaban. Te generaban la vergüenza de ser indígena”, afirma Sánchez.

Esta escritora vive en el Mesón de Guadalupe, San Juan Mixtepec, en Oaxaca, y desde ahí prepara tres poemarios que son un puente entre la memoria ancestral y la creación contemporánea. Estas antologías en lengua tu’un savi, acompañados de su versión en español, forman parte de un proyecto beneficiado por el Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA) de la Secretaría de Cultura, lo que demuestra un mayor interés por parte del Gobierno hacia la literatura indígena. Apoyos importantes, dice Sánchez, porque la gran industria editorial aún no vuelve los ojos hacia estos creadores. “Tardé mucho en publicar, porque siempre pensé que el mundo editorial leía en español y no había lectores en mi lengua”, dice. En 2012 una editorial le propuso publicar un libro, con audio e ilustraciones incluidas, pero una vez producido fue difícil su distribución. “No somos vendibles, necesitarías ser superconocida en el mundo editorial y otros medios para posicionarte y que diga, por ejemplo, la librería Gandhi, sí, acepto tus libros”, critica. Es por eso que Sánchez agradece el rol de editoriales pequeñas como Oralibrura, que están llevando hasta las manos del lector las obras indígenas.

Ese esfuerzo ha atraído al mundo editorial a jóvenes talentos como Andrea Gómez, quien vive en San Andrés Yaá, una localidad de 570 habitantes localizado en la Sierra Norte de Oaxaca. Gómez ganó este verano el Premio Bellas Artes de Literatura en Lenguas Indígenas 2025 por su obra Xaga tlhaz (Mejillas de durazno), escrita en zapoteco. El premio está dotado de 200.000 pesos (unos 10.000 dólares). Se trata de siete cuentos que retratan la violencia que sufren las comunidades indígenas. “Durante toda la obra, la autora construye personajes con un carácter humano potente, ya que no son ni buenos ni malos, sino complejos, contradictorios, que en última instancia permiten una clara autocrítica a ciertas prácticas comunitarias”, declaró el jurado.

El premio representa un buen empujón para esta autora de 35 años que comenzó a escribir hace ocho, pero no se sentía convencida de acudir a una editorial para publicar, a pesar, dice, de que hay un mayor interés entre las poblaciones de origen indígena por leer historias que recrear sus realidades. El zapoteco tiene variantes y la que esta escritora habla es la predominante de la sierra. Poder contar las historias de sus comunidades —a pesar del esfuerzo que representa tener que escribirlas en la lengua originaria y luego traducirlas al español— es una oportunidad para mantenerlas vivas, asegura. “Nuestra literatura busca una mirada mucho más cercana, mucho más íntima, para explorar la cotidianidad de nuestras poblaciones”, afirma Gómez.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.