La UNAM logra una radiografía tridimensional del volcán Popocatépetl con ayuda de la IA

El proyecto tiene como objetivo comprender su estructura interna, resolver interrogantes sobre la existencia de cámaras magmáticas y optimizar labores de monitoreo y prevención de desastres

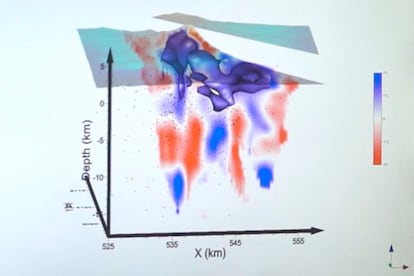

Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han creado el primer modelo tridimensional del volcán Popocatépetl con el objetivo de comprender su estructura interna, resolver interrogantes sobre la existencia de cámaras magmáticas y optimizar labores de monitoreo y prevención de desastres, según se lee en una reciente publicación de la Gaceta UNAM, una publicación bisemanal de la universidad. El proyecto Estructura de velocidades sísmicas del volcán Popocatépetl, México, a partir de campos difusivos, publicado en la revista ScienceDirect, asegura que el modelo permitirá anticipar futuros episodios eruptivos de una mejor manera. “Lo que hacemos, literalmente, es generar una radiografía de su interior, pero tridimensional. Esto representa una ventaja porque así podemos girar el Popo y observar cómo se propagan las ondas sísmicas dentro de él”, explica Marco Calò, investigador líder del proyecto del Instituto de Geofísico. Una de las innovaciones que presenta la maqueta, que se apoya del uso de la inteligencia artificial (IA) es la posibilidad de construir tomografías en 4 dimensiones, modelos tridimensionales que cambian en tiempo real.

Desde 1994, año en que el Popocatépetl hizo erupción por primera vez en más de 70 años, se realizaron varios estudios geofísicos para comprender la historia eruptiva, la actividad y los peligros volcánicos de don Goyo. Sin embargo, los modelos previos basados en la sismicidad volcano-tectónica no son suficientes para describir patrones en un área o rango de profundidad grande debido a la distribución espacial de la sismicidad y las estaciones utilizadas, según se lee en el reporte, “este trabajo propone el primer modelo de velocidad 3D del volcán Popocatépetl que describe todo el edificio”, menciona el estudio.

Los encargados del proyecto utilizan 18 estaciones sísmicas desplegadas en el volcán. Ocho han sido instaladas por ellos, el resto pertenece al Centro Nacional de Prevención de Desastres. Estos equipos registran al menos 100 mediciones por segundo cada día, y los datos, una cantidad inmensa de información, se procesa automáticamente con IA.

“Antes se analizaba todo de forma manual. Hoy, con la IA, podemos trabajar un año de datos, de todas las estaciones, en tres horas”, detalla Karina Bernal, alumna del Posgrado de Ciencias de la Tierra de la UNAM, quien participa también en el proyecto. Bernal asegura que el componente humano es clave en el estudio, pese al apoyo que brinda la IA para agilizar los procesos. “Son los especialistas quienes entrenan al modelo, validan los resultados e interpretan lo observado”, dice.

El trabajo de las 18 estaciones permitió detectar estructuras internas interconectadas como posibles regiones de acumulación de magma o conductos de ascenso, y anomalías, que se identifican por las ondas sísmicas que viajan a través del subsuelo: más rápido en rocas duras y más lento en zonas con magma o material blando.

El estudio sugiere la presencia de un sistema magmático en forma de hongo en dos regiones de alta Vs (velocidad de onda de cizalladura, un cambio rápido en la velocidad o dirección del viento en una distancia corta) entre cero y cinco kilómetros sobre el nivel del mar, y cuatro y siete kilómetros por debajo del nivel del mar conectadas por un conducto estrecho en forma de tubo.

De acuerdo con el estudio, la región de alto Vs poco profunda está directamente relacionada con estructuras volcánicas antiguas y jóvenes, como resultado de materiales magmáticos mezclados y afectados por un intenso proceso de desgasificación, el cual aumenta la viscosidad del magma y el contenido en cristales.

La región más profunda de alta Vs se interpreta como material magmático estancado por la presión litostática, presión ejercida por el peso de rocas y sedimentos suprayacentes sobre una formación rocosa en profundidad. Además, el modelo presentado revela evidencias de paleoestructuras volcánicas enterradas y restos de antiguos colapsos del volcán.

El equipo del Instituto de Geología parte hacia Amecameca, Estado de México a las 4.00 horas. De allí, la ruta continua hacia el Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl, entre los Estados de Puebla, Morelos y Estado de México. Entre el punto de partida, en Ciudad de México, y de llegada son unos 90 kilómetros; los últimos 20 se recorren a pie, a más de 4.200 metros de altura. “Las expediciones se realizan en condiciones extremas. Para lograr esto se requiere conocimiento técnico, preparación física y una logística compleja, a fin de planear las actividades en la parte alta, ya que la idea es trabajar con el menor riesgo posible”, menciona Calò en la publicación de la Gaceta.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.