¿Quién puede comprarse un ‘Lambo’? La era musical de la ostentación

Los músicos muestran en sus vídeos y canciones una vida de deportivos, bolsos de lujo, joyas y relojes, en una tendencia que tiene su origen en el hip hop de los noventa

Cada vez resulta más difícil determinar cuál es la canción del verano. La fama ha pasado de señalar un tema concreto a ensalzar a los artistas del momento, intérpretes que se han convertido en ricas personalidades con impacto a escala internacional y que, en muchas ocasiones, se jactan de ello en sus composiciones. No es difícil que en cualquier letra se cuele una marca de ropa o la casa de coches deportivos. Mientras las estrellas presumen de Gucci, Versace (como en La Combi Versace de Rosalía y Tokischa) o de tener un “Lambo” (diminutivo de Lamborghini), su público se conforma con repetir la cantinela con el abono transporte en el bolsillo, ver todo lo que publican en redes y esperar largas colas digitales para hacerse con una entrada a un precio disparatado. Aunque resulta llamativo comprobar cómo la cultura del despilfarro llega a toda la población a través de la música, esta se extiende a otros gremios y personajes susceptibles de poder convertirse en modelos a seguir por las audiencias.

Pero esto no siempre fue así, hubo un tiempo en el que aparentar poderío económico no estaba del todo bien visto. El investigador W. David Marx, autor de Status and Culture (cultura y estatus, sin edición en español), nos cuenta por correo electrónico que, en el siglo pasado, “los artistas a menudo reflejaban sentimientos [basados en la pasión por crear y contrarios al beneficio económico] en su forma de hablar y comportarse,” como Alanis Morissette o Nirvana, que pretendían transmitir autenticidad con sus composiciones y actitudes, en lugar de pavonearse. “El hip hop bling de la década de los noventa cambió eso al convertir el dinero en un símbolo de aspiración, pero aún más importante, de liberación. El éxito financiero de un artista ‘de la calle’ era una forma de inversión social: una protesta”. Más tarde aparecieron en la escena bandas y solistas creadas como producto y dirigidas hacia una audiencia adolescente, como The Back Street Boys o Britney Spears, y la elección de este público objetivo no era casual.

Según cuenta por videollamada Leyre Marinas, doctora en Periodismo y autora de Fucked Feminist Fans (editorial Dos Bigotes), las estrellas de la canción no se convierten en modelos a seguir desde sus comienzos, “van pillando fans y eso les eleva, pero las discográficas no cogen a cualquiera”. La industria conoce perfectamente los perfiles que pueden serle rentables, y también los modela para hacer de ellos productos de consumo basados en las lógicas del capitalismo blanco y patriarcal, maniquíes que vuelven virales desde unas botas hasta una tipografía. Valeria Mata señala en su libro Plagie (Comisura), que hoy en día, en el arte y la literatura “los resultados de la actividad se vinculan fuertemente a la persona (...). A veces los lectores y lectoras leen, más que una obra, al autor o autora que reconocen e incluso idolatran debido a la mediatización de su vida”.

En este clima de vidas boyantes, la aporofobia está al orden del día. Puede verse tanto en los discursos de la extrema derecha, en vídeos compartidos en redes por gymbros y también en los casos de violencia directa como los registrados en Torre Pacheco y en los asaltos a personas sin hogar. La filósofa Adela Cortina acuñó este término en 2017 en su libro Aporofobia, el rechazo al pobre (Paidós), aunque ya venía reflexionando sobre este tema desde los años noventa. Según nos cuenta el economista Óscar García Jurado en una conversación por mensajería instantánea, “la acumulación de dinero y, por tanto, poder, imposibilita la existencia de la democracia (poder del pueblo). La desigualdad está relacionada con la jerarquía y el autoritarismo, como la igualdad y horizontalidad con la democracia”. Cuando las audiencias poco adineradas copian el estilo basado en fardar, están también alejándose de su realidad y potenciando esa desigualdad de la que habla Jurado en perjuicio propio.

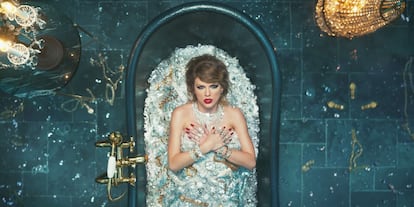

En un pasaje de Platero y yo, los niños acuden en tropel al pregón acompañado del “redoble del tamborcillo” del tío de las vistas, algunos con una perra en la mano y la mayoría sin dinero, igual que hoy la juventud responde a la llamada de la música. Los más jóvenes cuentan con una gran cantidad de productos audiovisuales al alcance de la mano en sus teléfonos, de forma barata e instantánea. El doctor en Sociología y Comunicación, además de profesor de secundaria, Jon E. Illescas desvela en su libro Educación tóxica (El Viejo Topo) que “un adolescente de 14 años ve, de media, 2737,5 videoclips al año”. Los vídeos musicales han alterado la forma en la que consumimos música, dando espacio a mayor presencia de marcas, tanto que “de los 500 videoclips más vistos de YouTube [en 2019], el 60,2%” cuenta con algún emplazamiento publicitario. La adolescencia es un momento clave para desarrollar los deseos del individuo, de formar parte de un grupo. Ser aceptado es uno de los más importantes, según recoge José Antonio Marina en su libro La educación del talento. Ahí entran de lleno los productos culturales, y no es casual que muchos cantantes refuercen el vínculo con audiencias jóvenes, afianzando así un público de larga duración. En algunos de los videoclips más reproducidos, Taylor Swift aparece sumergida en una bañera de diamantes, Bad Bunny no para de hacerse selfis en una fiesta y Selena Gomez vive en una mansión; secuencias que generan imaginarios tan apetecibles como inalcanzables.

En la lista de canciones que más se reproducen en YouTube o Spotify aparecen algunos intérpretes que también forman parte de otra lista, la de Forbes. En estos casos, las apariencias no engañan: con Jay Z a la cabeza, Rihanna o Taylor Swift son otras de las afamadas cantantes que acumulan miles de millones de dólares. Otros grandes capitales son los ostentados por Karol G o Bad Bunny, quienes han sacado nuevo disco en 2025, ambos como homenaje a sus raíces. La gira de conciertos del puertorriqueño está siendo elogiada por su capacidad de llevar entornos de su tierra hasta los escenarios, en un gran despilfarro de recursos que lo sumergen en una selva frondosa o en una calle de su barrio a la que no le falta un detalle.

En cuanto a la cultura del esfuerzo, la periodista y activista Suiry Sobrino señala en un mensaje de audio que en la industria del entretenimiento “ya no ves historias de ficción que narren la vida del obrero, de la obrera, lo difícil que es trabajar para mantenerse”. Estos personajes muestran “un estilo de vida aspiracional, de lujo, ostentoso. Lo aspiracional es un gancho que da paso a los discursos del esfuerzo y del poder de la estética”. Illescas pone el foco en la población adolescente, y lamenta que “lo que interesa es que haya un modelo para los chavales que establezca que ser rico es igual a ser feliz. ¿Y eso qué consigue? Consigue desactivar políticamente a millones de jóvenes de clase trabajadora”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.