“Hoy vivimos encerrados en nuestra habitación y en el salón solo hay ropa colgada”: ¿es el fin del piso de estudiantes?

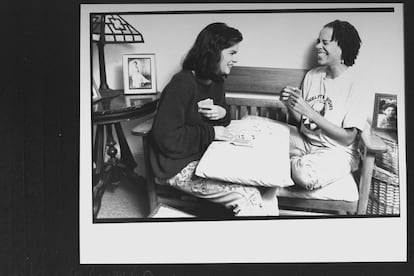

Las experiencias del piso compartido en la juventud incluían camaradería, horas de charla y fiestas interminables en el salón y la cocina. Hoy el panorama ha cambiado (y no solo por la llegada de internet)

Todos tenemos ideas muy parecidas sobre cómo es vivir en un piso compartido. En España el imaginario alrededor de estos hogares no es demasiado amplio y no se ha actualizado mucho durante los últimos años (tampoco ha tomado prestados elementos de series extranjeras como Friends o series patrias como Siete vidas: los apartamentos amplios o bien decorados se quedan en la ficción). De hecho, al pensar en pisos compartidos (o al recordar aquellos que hemos visitado o en los que hemos vivido), la mayoría pensamos en muebles viejos, una cocina apenas funcional, un largo pasillo con habitaciones desordenadas a los lados y en humo y vasos sucios tras la última fiesta. Todavía en 2024, esta imagen se hizo viral como modelo de “piso de estudiantes” y es que el parque inmobiliario español no se reforma a la misma velocidad con la que sube de precio.

Estoy convencido k todos loske hemos estudiado fuera hemos vivido/estado en este piso pic.twitter.com/hAl6m0PbI4

— laroca™ (@natillas6666) January 6, 2024

Sin embargo, algo podría estar cambiando en el interior de estos inmuebles. Cada vez más inquilinos se aíslan en sus habitaciones sin llegar a establecer ningún vínculo (más allá de cierta cordialidad distante, y a veces ni eso) con el resto de habitantes de su piso. Si bien el piso compartido ya no es solo el piso de estudiantes (donde todos tienen horarios y obligaciones parecidos) y hoy muchos trabajadores recurren a esta opción (según los datos, en un 56% de los casos porque no les queda más remedio); lo que está sucediendo dentro de estos espacios no es solo que, a medida que llegan inquilinos mayores y con más responsabilidades, desaparecen las reuniones y las fiestas, sino que refleja un cambio más profundo con implicaciones económicas, urbanas y, por qué no, de gestión de la intimidad y los afectos. Y, por supuesto, hay un cambio que marca un punto de no retorno: la llegada de internet.

Basta un ejemplo: muchos salones y comedores ya han sido alquilados como dormitorios y, en otros casos, cuando permanecen como zona común, estos espacios que deberían ser el centro de la vida doméstica se han convertido en lugares extraños, en los que nadie se queda más de un minuto y donde se acumulan tendederos llenos de ropa húmeda.

Comunicación o aislamiento

La convivencia, según el modelo antiguo (que, por supuesto, no ha desaparecido del todo), era tal y como la recuerda Guillermo Alonso, redactor de este periódico: “Viví en un piso de estudiantes en Santiago en el año 2000. No teníamos smartphones, obviamente, y tampoco ordenadores. Todo era vida real: botellón los miércoles y jueves, porros casi todos los días y noches eternas que terminaban ya de día con besos furtivos en el portal si algún compañero tenía suerte en la discoteca. Pero de ahí no pasaba, que las chicas estaban vetadas en aquel piso solo para chicos”. De hecho, en pisos así, permanecer encerrado en una habitación constituía casi una ofensa para los demás: “Hasta se veía en grupo el cine erótico que ponían en Telecinco y, al parecer, algunos hacían ante la televisión lo mismo que ante los ejemplares de Playboy que circulaban de habitación en habitación. Se hablaba mucho, muchísimo, la vida se hacía en la cocina y en el salón (a veces fumábamos en el baño, donde te colocabas más) y retirarse al dormitorio a hacer algo que no fuese dormir era recibido como una excentricidad. A menudo alguien entraba en mi cuarto sin llamar y preguntaba: ¿Qué haces leyendo? ¡Estamos todos en el salón!”.

Sergio C. Fanjul, también redactor de EL PAÍS, recuerda experiencias similares cuando llegó a Madrid hace 24 años y buscaba establecer sus primeras relaciones sociales en la capital. “La gente con la que he compartido piso son el equivalente a los amigos de toda la vida, una especie de familia, pero de Madrid. A mí me parece extrañísimo que la gente ahora pase por los pisos como si fueran un hotel, por más que sepa de gente que tuvo malas experiencias o acabase como el rosario de la aurora. De hecho, en cualquier fiesta, estabas con tus amigos y con sus compañeros de piso. Las pandillas extensas se componían de amigos y de compañeros de piso de amigos”, relata el periodista.

Lo que actualmente está viviendo Inma Bernón, investigadora de 36 años destinada en Palma de Mallorca (una ciudad tan cara como Madrid o Barcelona donde 90 personas compiten por cada habitación ofertada) es muy distinto. “Según mi experiencia, la gente es muy reacia a relacionarse”, afirma. “No sé si es por culpa de las pantallas y los móviles o porque ahora los precios están imposibles y compartimos piso a edades a las que cuesta más relacionarse. Quizá compartimos en un momento en que somos más selectivos o estamos menos abiertos, quizá sean las ideas con las que hemos crecido, esas cosas (trabajo estable, casa propia, pareja) que se han esfumado, pero que seguimos persiguiendo inconscientemente y nos están haciendo incapaces de adaptarnos”, especula esta murciana que en un par de años ha pasado por tres pisos en la ciudad balear.

“En el primero en el que estuve la propietaria alquilaba dos habitaciones para hacer frente a la hipoteca y se encerraba en otra con su pareja. Esta persona tenía unas normas muy exigentes. Una vez oyó el grifo abierto y pensó que estaba llenando la bañera. Entonces me di cuenta de que el acoso era demasiado”, continúa Bernón. En el segundo, compartía con la hija de la casera. “Esa chica vivía con gente por primera vez y alquilaba porque estaba opositando y no trabajaba. Luego metió a su pareja y ya me comunicaban cualquier cosa que no les gustara por WhatsApp. Siempre cenábamos solas, solo nos cruzábamos por los pasillos y la cocina. Ahora estoy en un piso donde cada una tiene la llave de su habitación y nadie se relaciona. En el salón solo hay ropa tendida y no hay televisión. Yo quería una convivencia como la que entiendo que había antes, o seguirá habiendo en algún lugar, pero no la he encontrado”, lamenta.

Gema del Castillo tiene 29 años, acaba de publicar Algún día nos reiremos de esto y ha vivido situaciones similares. “Conozco muchos casos: personas que se pillan un piso lo más cerca posible de donde trabajan y cuya rutina al volver a casa incluye evitar a los compañeros para encerrarse y así no socializar. Es algo que suele estar relacionado con un trabajo que te ha obligado a moverte a otra ciudad. Yo misma viví una experiencia desesperanzadora durante unas prácticas en Barcelona porque, acostumbrada a pisos donde la vida comunitaria era la norma, me topé con lo contrario. No supe cómo afrontar esa frialdad o tristeza. En ese momento, me lo tomé como algo personal, como si no encajara, como si me hicieran en vacío”, confiesa la escritora y guionista.

Del dormitorio a la ciudad o a la pantalla

Paula Olea ha descrito todos estos fenómenos en su trabajo Una ciudad de habitaciones: la casa compartida como laboratorio urbano, publicado por la Universidad Politécnica de Cataluña. “Yo misma lo viví: los habitantes se están encerrando en sus habitaciones y los espacios comunes se vuelven meros lugares de paso”, explica la arquitecta a ICON. Olea cree que, en parte, esto sucede porque las viviendas disponibles no se adaptan a las necesidades contemporáneas: “Muchos pisos siguen respondiendo a modelos familiares tradicionales con salones que no se usan, habitaciones sin privacidad, cocinas diminutas y falta de habitación exterior. La vida compartida exige otras lógicas: espacios flexibles, privacidad real, zonas comunes donde trabajar, descansar y convivir sin invadir al otro. Vivimos en espacios que no fueron pensados para nosotros”, zanja.

En realidad, no todo es culpa de la edad de los inquilinos, de la estructura de los edificios o de la codicia de los arrendadores. Muchos factores están influyendo en este repliegue hacia el dormitorio. “El hogar ya no se compone únicamente de un piso, sino que forma una red espacial constituida por el apartamento o la casa de habitaciones, el gimnasio, el trabajo, e incluso las relaciones que se desarrollan de manera online y a las que se accede desde la comodidad de tu cuarto”, señala Olea. De esta forma, por un lado, se está dando un proceso de exteriorización de la vivienda o de domesticación de la ciudad; mientras por otro, para muchas personas que trabajan, desarrollan sus vínculos y se relajan frente a una pantalla, el hogar es el escritorio sobre el que reposa su ordenador o el lugar donde enchufan su teléfono móvil al final de la jornada.

Gaston Bachelard, el primer filósofo de lo doméstico, escribió que “el verdadero espacio del trabajo solitario es, en una habitación pequeña, el círculo iluminado por la lámpara” y hoy esa lámpara se ha transformado en una pantalla que emite luz azulada y que determina casi todo lo que vemos mientras estamos en casa, como sucede en la famosa ilustración de Bianca Baganarelli para New Yorker. En paralelo, muchos lugares que tradicionalmente no eran habitados, y solo cumplían un rol comercial se han convertido “en ambientes domésticos simulados”. “Lo doméstico absorbe lo público y sale al exterior”, de nuevo en palabras de Olea. De esta forma, el ámbito de lo privado (todo aquello que sucedía de puertas para adentro, según la vieja expresión) se ha desplazado en dos direcciones: hacia el interior de las pantallas y hacia el exterior de las casas.

Así que parece una paradoja, pero no lo es: precisamente cuando el mercado inmobiliario se lo impone a más ciudadanos, más incómoda resulta la idea de compartir piso y peor gestionamos las relaciones con extraños. Lejos de ser contradictorios, los dos procesos hablan de sociedades en las que crece la distancia entre individuos (entre propietarios e inquilinos, pero también entre inquilinos dentro del mismo piso) y en las que escasea la privacidad. Eso sí, frente a todo esto, algunos pisos compartidos continúan siendo una fuente de experiencias agridulces insustituible y hay quien, como del Castillo, los preferiría a una vida del todo independiente: “He vivido en seis pisos compartidos en siete años y prácticamente todas mis experiencias han sido positivas, por no decir geniales. De eso va en parte Algún día nos reiremos de esto. Con esto no pretendo romantizar la precariedad, pero me encuentro en un momento de mi vida en que, aunque pudiera y vivir sola, preferiría compartir piso con mis amigas.”

Un deseo así todavía no es raro y es que existen anécdotas, como esta Nochebuena con la que concluye Fanjul, que solo pueden desarrollarse dentro de un piso compartido bien avenido: “Una vez fui a una discoteca, al día siguiente era Nochebuena y perdí el autobús. Mi madre se llevó un disgusto enorme, aunque a mí me daba exactamente igual. Me quedé con un compañero que se dedicaba al tráfico de drogas de forma amateur y que se llevaba mal con su familia, comimos lasaña congelada, bebimos mucha cerveza e hicimos buenos lazos de amistad; hubo confesiones interesantes entre aquellos dos jóvenes aislados durante las fiestas. Ahora es una de las mejores nochebuenas que recuerdo”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma