Las memorias de Juan Carlos I: Si lo que vas a decir

Sin apoyo documental de ninguna clase y construidas sobre una encadenación de anécdotas carentes de relevancia, la sensación es de oportunidad perdida. La importancia histórica y el bagaje político del rey emérito merecían una argumentación a la altura de las circunstancias

En su obra Introducción a la historia, el gran investigador y héroe de la resistencia francesa Marc Bloch recogía un proverbio árabe que rezaba que “los hombres se parecen más a su tiempo que a sus padres”. Sin duda tenía razón.

En 1974, desde el exilio galo y buscando el reconocimiento y el prestigio que podía procurarle en el interior una legitimación externa, Santiago Carrillo recurría a Regis Debray y a Max Gallo para firmar un libro de conversaciones sobre la estrategia revolucionaria que pensaba adoptar el Partido Comunista a la muerte de Franco, titulado Demain l’Espagne. Regis Debray era por aquel entonces un intelectual muy admirado. Junto a las letras, había tocado también las armas como compañero guerrillero del Che Guevara, mientras que su esposa, la antropóloga Elizabeth Burgos, fue decisiva unos años más tarde para la candidatura al Premio Nobel de Rigoberta Menchú gracias a otro libro surgido de una serie de entrevistas.

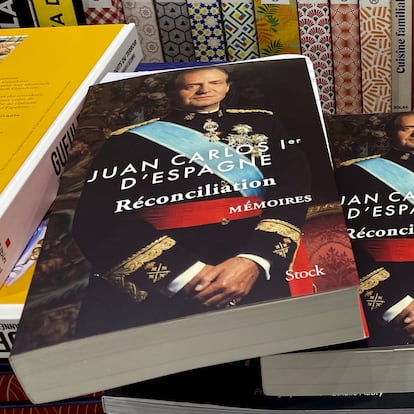

En 2025, y también desde el exilio, en esta ocasión en Abu Dhabi, Juan Carlos I busca el reconocimiento en el interior a su trayectoria como monarca a través de una colaboración externa para redactar sus Memorias, en este caso con Laurence Debray, autora de dos biografías sobre el rey emérito e hija díscola de Elizabeth Burgos y Regis Debray. Puede parecer paradójico. Si los padres y toda su generación no dejaron de recordarnos que Franco murió en la cama, que la transición fue una gran mentira y que aceptamos una monarquía heredera de la dictadura sin rechistar porque somos un pueblo dócil, ahora su hija nos regaña en varias entrevistas porque no somos capaces de reconocer la labor democratizadora de Juan Carlos I, lo que nos convierte en unos desagradecidos. Serán cosas de este tiempo. Lo único que permanece inalterable es la capacidad de los franceses para explicarnos cosas. El propio Juan Carlos señala que le sacaba de quicio “la actitud paternalista” del presidente Giscard d’Estaing. En realidad, no era nada personal. Como ciudadano con doble origen y nacionalidad, puedo constatar cómo mi mitad francesa le explica habitualmente cosas a la mitad ibérica. Y los españoles hacemos a su vez lo mismo con los países de América Latina, incluido el propio Juan Carlos en el capítulo que dedica a “Construir una hispanidad” excesivamente teñida de color de rosa.

La declarada enemistad con Giscard, en especial por su falta de colaboración en la lucha contra la banda terrorista ETA, así como con Carlos Arias Navarro, es uno de los escasos elementos concretos de unas Memorias que sorprenden por su superficialidad. Sin apoyo documental de ninguna clase, construidas sobre una encadenación de lugares comunes y anécdotas carentes de relevancia, la sensación no puede ser otra que de oportunidad perdida, puesto que, más allá de la valoración que pueda merecer en último término, la importancia histórica y el bagaje político de Juan Carlos I merecían una argumentación a la altura de las circunstancias.

Y es que resulta difícil de comprender cómo una monarquía pudo consolidar su restauración a finales del siglo pasado, completamente a contracorriente de lo sucedido a nivel global, máxime si tenemos en cuenta que no era la primera vez que los Borbones se encontraban en esta coyuntura. Algo tiene que tener la dinastía para explicar esta persistencia. A este respecto, los pasajes dedicados a narrar los baños de masas y las visitas reales, como por ejemplo a Cataluña en febrero de 1976, cargados de una sincera emotividad, son probablemente los más interesantes de la obra. Sobre todo en la medida en que permiten atisbar la pericia del emérito en la distancia corta y esa difusa noción del juancarlismo, que tanto se parece a ese alfonsotrecismo del que hablaba Moreno Luzón en El rey patriota. Los paralelismos con Alfonso XIII son, de hecho, constantes, muy superiores al forzadísimo retrato de un Juan de Borbón que habría “aceptado” y “digerido” inmediatamente la designación como sucesor de su hijo en 1969. Sin embargo, cualquier posibilidad de una explicación más elaborada de los acontecimientos, como ante la hipótesis de que se pospusieran las elecciones municipales por el recuerdo de 1931, dan paso sistemáticamente a frases evasivas y vaguedades. Así, lo mismo sucede respecto al atentado contra Carrero Blanco (“muchos misterios quedan todavía hoy inexplicados”), a “determinados ministros” que no le respetaban y “un miembro del Gobierno” de Suárez que quería cometer fraude electoral, ninguno de ellos identificado tras ser lanzada la piedra.

Mención especial merecen, en este sentido, los temas más esperados tanto por el gran público como por los historiadores, como las consideraciones personales sobre el dictador, los protagonismos durante la transición y las relaciones con Suárez y, por encima de todo, el relato del intento de golpe de Estado del 23F. La decepción sobre este último punto es mayúscula. Absolutamente ninguna novedad, “todo el mundo jugaba con fuego… y yo lo comprendí demasiado tarde", “se dice que…“, ”nunca sabré" lo que se contaron Enrique Múgica y Alfonso Armada, con el que antes de su “traición” solo mantuvo en Baqueira una reunión de “dos íntimos que discutían la situación delicada que atravesaba el país”, “calculo que la mitad [de los capitanes generales] estaban por la rebelión” pero no son señalados y ni rastro de la trama civil, aunque se menciona al inicio del capítulo la existencia de un tercer golpe, junto a los de Tejero con Milans del Bosch y al de Armada, a cargo de “falangistas que querían unirse a los dos anteriores para una vuelta al orden franquista”.

En buena lógica, jamás hubo distanciamiento con Adolfo Suárez, cuya referencia, en su discurso de dimisión, a que la democracia no podía volver a ser un paréntesis es una “frase que seguirá siendo enigmática”. Lo que es seguro es “que conservó su confianza, su reconocimiento y su sincera amistad”, como no podía ser de otra manera entre la “persona que encarnaba la reforma sin ruptura que yo quería dirigir” y el “jefe de orquesta”. Un director que, sin embargo, resta notoriedad a su presidente en todas las decisiones trascendentales del proceso, desde la elaboración de la Ley para la Reforma Política, que los procuradores franquistas aprobaron “porque se dijeron: tenemos la oportunidad de hacer una última cosa positiva por España”, hasta la legalización del PCE, que presenta como el fruto maduro de sus gestiones personales. La única concesión a cincuenta años de investigación académica sobre la Transición es que se menciona y se tiene en cuenta “a la presión de la calle”.

Aunque no se sabe muy bien para qué habría hecho falta, pues Francisco Franco lo tenía todo ya pensado. Además de construir “innumerables pantanos”, crear una “clase media” y la “seguridad social todavía en vigor hoy en día” –así, sin anestesia y sin la Ley General de Sanidad de Ernest Lluch–, el dictador tenía una “visión clara del estado actual de España y de su futuro”, con lo que le había dado ya permiso explícito para que volviera “la libertad de crear partidos políticos” y estaba al corriente de que se veía a escondidas con miembros de la oposición. Obviamente, tamañas afirmaciones comportan una contradicción fundamental con el objetivo del libro, puesto que si tal hubiera sido la voluntad de Franco, entonces los méritos del emérito a la hora de la democratización de España resultarían, en realidad, bastante limitados. Las memorias pueden jugarnos malas pasadas en ocasiones. No en vano, también afirma Juan Carlos que fue entonces cuando comprendió “que el silencio era un valor seguro”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.