De Somalia a Baleares: viaje por una de las rutas migratorias más desiguales y peligrosas del mundo

Los refugiados somalíes, un perfil muy poco común en España, llenan las pateras que llegan a Formentera y Mallorca desde Argelia

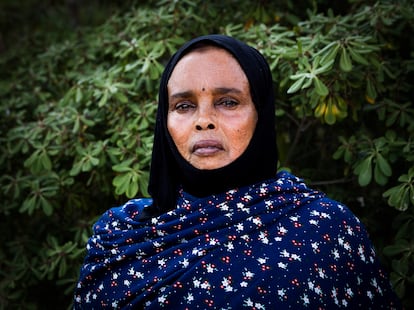

La historia de Sahra y Samia comienza en una granja de Somalia que ya no existe. Les iba bien: la madre, de 55 años, dirigía con tino un pequeño negocio de ganado y cultivos. Hasta que su hermano, el único hombre adulto de la familia, lo arrasó todo. Cuentan que se drogaba, que les robó, que intentó forzar a su sobrina Samia, de solo 15 años, a casarse con un señor desconocido. Que quemó la casa mientras dormían. Que le arrancó una pierna a uno de los hermanos con una motosierra. Que disparó a Sahra. Era un hombre con poder y la policía lo trató como un problema doméstico, así que nadie lo detuvo. Huyeron, pero él las encontró. “Todo el mundo ama su país, siempre hay una razón muy fuerte para dejarlo”, arranca Sahra cuatro meses después de llegar a Mallorca en una patera. Madre e hija viven ahora en un centro de acogida, el único de las islas. Es un lugar agradable, rodeado de pinos en un entorno en el que cientos de turistas llenan sus barrigas de cerveza desde el mediodía. Es un lunes de principios de julio, las chicharras chirrían a 37 grados a la sombra. La madre habla y su hija traduce mientras se ajusta unas gafas negras de pasta.

Sahra, con esquirlas de bala aún incrustadas en la pierna derecha, dejó a sus hijos con una amiga; huiría a un país seguro para recuperarlos después. Pero Samia tomó una decisión que le cambió la vida: irse con ella. “No podía dejarla sola”. Solo habla somalí, no habla árabe, ni inglés, ¿cómo iba a llegar? Y así comenzó el viaje de una madre y una hija por cuatro países, casi 6.000 kilómetros en los que sobrevivieron a secuestros, mafias, prisiones, destierros…Y al mar.

Las dos mujeres forman parte de un flujo inesperado. Desde el año pasado, cientos de somalíes están llegando a España por una ruta antes poco transitada: la que conecta Argelia con Baleares. Frente a las 22 personas que acabaron, seguramente por error, en las islas en 2016; en 2024, se contaron casi 6.000. Este año, en poco más de seis meses, ya van más de 3.300. La mayoría son somalíes, que han desplazado a los argelinos como principal nacionalidad en esa travesía.

Como otros que llegan desde Malí, Burkina Faso o Sudán, los somalíes tienen un perfil claro de refugiado. Su país lleva más de tres décadas en guerra y castigado por la lucha entre clanes armados, el avance del grupo terrorista Al-Shabab, desastres climáticos, un Estado colapsado y, ahora, menos ayuda internacional.

Sahra y Samia tardaron más de un año y medio en subirse a la patera que las sacó de Argelia rumbo a Europa. Antes atravesaron Uganda, Sudán, Libia y Túnez. “Hemos sufrido mucho, estuvimos todo un invierno durmiendo en la calle”, destaca la madre. “Antes de todo esto, éramos de clase media, pero tuvimos que mendigar para llegar”, aclara la hija. Con su color de piel y sus pañuelos cubriéndoles cabeza y cuerpo, fueron vistas como una fuente de ingresos para todos los intermediarios y delincuentes que se cruzaron en su camino. En la frontera entre Sudán y Libia, las secuestraron. Las llevaron a Kufra, una prisión ilegal libia gestionada por traficantes de personas que torturan a los migrantes mientras tratan de sacar dinero a sus familias. Les pidieron 6.000 dólares a cambio de su libertad. “Nos extorsionaron, pero no teníamos ese dinero”, cuenta la hija. Su destino podría haber sido el mismo de los 28 cadáveres hallados en una fosa común cerca del centro de detención el pasado mes de febrero. Pero escaparon. “Atacaron a la milicia y conseguimos huir”.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) ha puesto el foco en Baleares. Sus entrevistas revelan un patrón. En el caso de las mujeres, todas víctimas de mutilación genital huyeron de Somalia por la violencia generalizada, la persecución de grupos armados y abusos sexuales. “Algunas mencionaron violencia sexual, detención, trabajos forzados y otros abusos en ruta hasta España”, señala Paula Barrachina, portavoz de la agencia. Los hombres, de entre 18 y 45 años, citaron el conflicto, la persecución y la discriminación étnica como causas de su huida. “Sus trayectos duraron entre cinco meses y un año, atravesando países de alto riesgo para los migrantes como Libia y Argelia”, destaca la portavoz.

España concede asilo al 97% de los somalíes que lo solicitan. Les reconoce el peligro de volver. Pero no está preparada para recibirlos. La atención a los refugiados requiere medidas específicas, pero los somalíes (como ya les ocurrió a los malienses en Canarias) chocan enseguida con un sistema sin intérpretes, sin información o sin citas suficientes para pedir asilo. En Baleares, muchos han dormido en la calle a la espera de subirse a un ferry que los lleve a la Península, sin más agua ni comida que la que les entregan los vecinos. El único espacio para alojarlos es donde viven ahora Sahra y Samia y solo tiene 44 camas reservadas para los más vulnerables. La mayoría son madres e hijas que deben esperar meses a que una prueba de ADN confirme que lo son.

Ibrahim, de 29 años, era el dueño de dos pequeños supermercados en Beledweyne, situada a unos 335 kilómetros de la capital, Mogadiscio. La ciudad es un lugar estratégico en la guerra contra los terroristas, que llevan años perpetrando ataques en sus calles. En el ferry que le lleva de Mallorca a Barcelona, cuenta que en el año 2000 su padre murió en un ataque perpetrado por los terroristas y que en 2021 fueron a por él. Bajo amenaza de muerte, empezaron a exigirle un pago para mantener abiertos sus negocios. Ibrahim se negó. “Quemaron todas las tiendas del pueblo que no querían pagar”, cuenta. Y huyó. “Tenía claro que quería llegar a Europa. Quería paz. Tengo una madre, soy el mayor de los hermanos, tengo una responsabilidad…”, dice, tras cruzar Etiopía, Kenia, Uganda, Benín, Níger y Argelia.

Los somalíes sobreviven en grupo. Ante la violencia brutal en Libia, Túnez y Argelia, intentan protegerse entre ellos. “A nosotras nos protegieron los propios somalíes”, cuenta Samia. En Argelia, última etapa del viaje, muchas mujeres —y también hombres— pasan meses escondidos para evitar que la policía los detenga y los expulse al desierto. “Vimos demasiadas cosas en Argelia. Túnez es un paraíso en comparación con cómo tratan en Argelia a las personas negras. En cuanto te ven, te cogen y te expulsan al desierto. No puedes salir a la calle a comprar, no puedes hacer una vida. Todo el mundo intenta sacarte dinero. Estuvimos 10 días en la cárcel”, recuerda Samia. Muchos dicen haber vivido en los túneles de los trenes, turnándose para arriesgarse a buscar comida y compartiendo las remesas que les mandaban sus familiares. “Llevábamos cinco meses sin ver la luz del sol”, dice Aisha, que huyó dejando a sus dos hijos con su exmarido, quizá sabiendo que no volverá a verlos.

No hay ruta fácil y parte de las secuelas con las que llegan a los centros de acogida son consecuencia, sobre todo, de su paso por las prisiones libias y su estancia en Argelia. Muchos son expulsados una y otra vez, hasta que se lanzan al mar. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que acoge en sus centros a muchos de estos somalíes, detalla dos de las rutas más usadas. La primera, más cara —unos 5.000 euros— incluye un vuelo de Etiopía a Benin para seguir en autocar a Nigeria o directamente Níger y Argelia. La segunda, más peligrosa, cuesta la mitad y hace parada en Etiopía, Sudán, Libia y Argelia. “El viaje completo desde Somalia puede durar entre uno y tres años. El último tramo, el del mar, unas 14 horas. Para entonces, presentan una situación de debilidad física grave y un estado de salud delicado”, explican en CEAR.

Sahra y Samia pasaron cinco meses en Argelia, encerradas en una casa con otros 40 somalíes. “Uno tras otro, todos se iban yendo, pero nosotras seguíamos sin dinero para pagar el viaje”, explica la adolescente. Hasta que un día, dice, las dejaron embarcar. Fueron 16 horas de travesía. Y, por una vez —a bordo de una embarcación precaria en un mar que cada año se cobra cientos de vidas—, se sintieron a salvo. “Hacía sol y el mar estaba en calma”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.