Vallecas no se vende: espíritu de barrio contra la gentrificación

De zona de chabolas a distrito de acogida para migrantes y desplazados por el alza del alquiler, Vallecas enfrenta una nueva transformación marcada por su espíritu resiliente.

Paquita y Mari se conocieron en Las Domingueras, en Vallecas, cuando el marido de una compró la casita enfrente de la que construyó el marido de la otra. Paquita —Francisca Molina— nació en Daimiel (Ciudad Real) y Mari —María Sierra—, en Lumbrales (Salamanca). Las dos tienen 88 años, las dos nacieron en el mismo mes y las dos tienen cuatro hijos porque Paquita perdió a uno cuando este era un niño. Paquita y Mari viven con una pulsera de teleasistencia y la casa llena de fotos de sus hijos y nietos. Están solas y, aunque Mari hable muchas veces por Paquita, es Paquita la que se acerca al final del día a despedirse de su amiga. “En este bloque ya no quedan hombres antiguos”, señala Mari después de hacer repasar los nombres de sus amigas. “Aquí somos todo viudas”, aclara. Los hombres construyeron Vallecas, pero ellas aún resisten.

Las Domingueras es una colonia de casas bajas blancas y de un rojo burladero, fruto del Plan Nacional de Vivienda que, en 1955, aprobó la construcción de siete poblados dirigidos en Madrid. Todos ellos firmados por la jet set de la arquitectura española. El primer poblado fue el de Entrevías, diseñado por Francisco Javier Sáenz de Oiza. El plan contemplaba la posibilidad de que los vecinos construyeran sus propias casas. O, lo que es lo mismo, la rentabilización del capital humano. Así, muchos de los que vivían en chabolas dedicaron sus fines de semana a levantar las llamadas “domingueras”. “Esto tenía mala fama porque aquí había mucha droga”, cuenta Mari susurrona, “pero este es un barrio de pobres y de obreros”.

Situado al sureste de Madrid, Vallecas fue, primero, una gran superficie de cultivo de cereales. Luego, cuna de materiales —yeso, ladrillo, pedernal— fundamentales para la construcción de la ciudad. Y, finalmente, un arrabal de gente, casas y solares que se revuelven y mezclan como en un enorme cajón de tesoritos: el ladrillo visto y la arquitectura neomudéjar de Villa de Vallecas, los bloques altos con grandes avenidas de Palomeras Sureste, las parcelas agrarias alargadas y estrechas de San Diego, las manzanas cerradas al sur de Palomeras Bajas o los diseños modernos del Ensanche de Vallecas. Todo Vallecas es un recuerdo de lo que fue Vallecas y que, en la actualidad, se ordena en dos distritos circulares y anillados: Puente (253.000 habitantes, el tercero más poblado de la ciudad) y Villa de Vallecas (122.000 habitantes). Ambos ocupan una superficie de 66,43 kilómetros cuadrados.

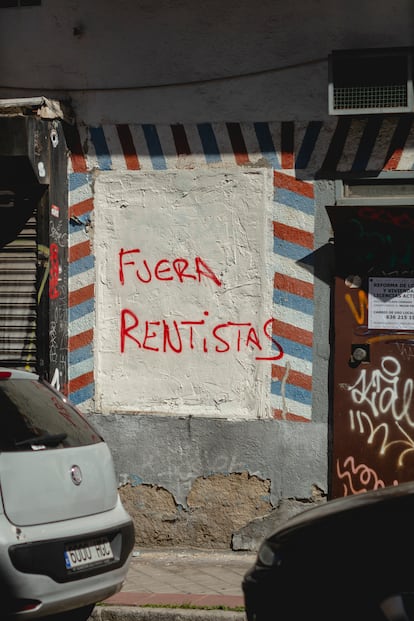

El área muta ahora lenta como una duda. La gentrificación empuja, de a pocos, el pueblo y el bastión obrero hasta convertirla en cafés de especialidad y vecinos vestidos con ropa de marca. Desde que los grandes inversores empezaran a comprar edificios enteros, los precios de la vivienda en Puente de Vallecas subieron más de un 30%. Y con los precios, también se movió el paisaje. Y con el paisaje, el voto. En las últimas elecciones municipales de 2023, el Partido Popular se posicionó como la fuerza más votada tanto en Puente como en Villa de Vallecas.

Los que llevan más reconstrucciones en sus ojos vaticinan que el bum vallecano llegará, si es que llega, cuando el scalextric —la infraestructura que une Puente de Vallecas y Pacífico— sea por fin desmantelada. Para algunos vecinos, suturar esta herida hormigonada aportará alivio y mejor calidad de vida. Para otros, será el fin de la trinchera que sujeta la patria vallecana. Según Idealista, en marzo de este año el precio del metro cuadrado en alquiler en Vallecas era de 16,90 euros, un 11% más que el mismo mes del año pasado. Después de Carabanchel, ejemplo ya cotidiano de gentrificación, Puente de Vallecas fue el distrito en el que más aumentó la población en 2023, 11.445 según el padrón municipal.

La realidad actual de salarios bajos y fuerte tensión inmobiliaria golpea tanto a vecinos históricos del barrio como a migrantes, a estos incluso un poco más. La segunda oleada que llegó con el cambio de siglo y que ha transformado Puente de Vallecas en uno de los distritos de Madrid con mayor presencia de población latinoamericana, sobre todo de colombianos, ecuatorianos, hondureños y peruanos. Cerca de la avenida de la Albufera se encuentra un gran centro neurálgico de Perú en Madrid: los Salones Cuzco Lupita. La entrada del local está empapelada con fotos de ceviche, arroz chaufa y jalea. Dentro, un pequeño altar de Nuestra Señora del Rocío y dos salones repletos de espejos, molduras y lámparas imponentes.

En Cuzco Lupita se mezclan las familias peruanas con grupos de jóvenes que han sido expulsados del centro de Madrid por el precio del alquiler. Marco Llorente, DJ y relaciones públicas de 36 años, forma parte de esta diáspora asociada a los procesos de gentrificación que llega a los barrios como si se tratase de una gran ola expansiva. Tanto él como los integrantes del estudio artístico Acme Studios (Débora Levy, Olivia Ferreira, Victoria Rosa Flórez-Estrada y Álvaro Feldman) encontraron en Vallecas una red de apoyo y comunidad de vecinos que había desaparecido en las zonas más tensionadas. Pablo Purón, artista y miembro del colectivo de arte urbano Boa Mistura, responde a la falsa creencia de que son los artistas los responsables de la gentrificación: “El artista siempre es la cabeza de turco. Los que de verdad tienen capacidad de gentrificar son los que compran edificios para hacer viviendas turísticas y utilizan el grafiti o el arte para hacerlo parecer más cool”.

Los primeros pobladores —andaluces, extremeños, castellanomanchegos— se asentaron en los anillos industriales de Madrid de una forma acelerada, eficaz y, sobre todo, precaria. Las barriadas crecieron sin servicios: calles sin asfaltar y sin alumbrado público hasta que en 1961 se presentaron el Plan Nacional de Vivienda y el Plan de Absorción del Chabolismo, con los que se pretendía realojar a las familias que, en realidad, ya tenían casa. “El ministerio definió a los vallecanos como ‘población extraña y difícil de erradicar”, cuenta Pepe Molina, de 79 años, autor de Vallecas en lucha. 30 años de reivindicaciones y conquistas populares (editado por Agita Vallecas) y presidente de la Asociación de Vecinos Palomeras Sureste. “Joaquín Garrigues Walker, el que fuera ministro de Obras Públicas y Urbanismo durante el segundo Gobierno de Adolfo Suárez, decía que cuando venías en tren de Zaragoza a Madrid, lo que te encontrabas eran chabolas, chabolas, chabolas, una imagen nefasta para la ciudad”. De ahí surgió esta impetuosa necesidad de hacerle un lavado de cara rápido a Vallecas para convertirlo en un vecindario más bonito por fuera, pero sin centros de salud, red de transportes o colegios por dentro. Una forma de construir que se sigue reproduciendo en muchos Programas de Actuación Urbanística (PAU) y en zonas residenciales como el propio Ensanche de Vallecas.

Las asociaciones de vecinos comenzaron a organizarse para defender lo suyo. La primera que se creó fue la Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas, en 1968, como respuesta vecinal al Plan Parcial y a sus intereses especulativos. Vecinos como Pepe Molina recuerdan las reuniones clandestinas y cada una de las veces que la Brigada Político-Social le fue a buscar.

Los vecinos se juntaron de forma legal por primera vez el 8 de febrero de 1976 en el cine San Diego con la intención de paralizar los planes del Gobierno y proponer nuevas alternativas. En total, surgieron 16 asociaciones de vecinos con un objetivo y una lucha común: reivindicar una vivienda digna y mejorar la calidad de vida de Vallecas. Palomeras, Alto del Arenal o las chabolas del cerro de Tío Pío acabaron derribados y con ello se dio comienzo a una década de expropiaciones y conflictos. La empresa Orevasa (Ordenación y Realojamiento de Vallecas, SA) canalizó, en esta primera etapa, el realojo de 12.000 familias. Hoy se escuchan cosas como: “Yo nací en un barrio que ya no existe”, frase que pronuncia Paco Pérez, de 69 años, nieto e hijo de vallecanos, exconcejal de Más Madrid y figura del activismo vecinal. Paco nació en Las Californias, un barrio entre Pacífico y Puente de Vallecas que, durante muchos años, fue punto caliente de venta y compra de droga hasta que se transformó en área residencial. “Esto es la Costa Brava”, dice Gabriel de la Peña, vecino de 36 años, “Usera, Carabanchel y Vallecas”. Costa o isla según el lado de la M-30 en el que estés. El cercado de las grandes infraestructuras que rodean Vallecas es evidente: el scalextric y la M-30 por el oeste, la autovía de Valencia por el norte y la M-40 y las vías del tren por el sur y el suroeste.

Cinco meses antes de que llegara Aznar al poder en 1996, el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, compraba un caballo por 97 millones de pesetas (600.000 euros) para que Cayetano Martínez de Irujo representara al equipo español de hípica en los Juegos de Atlanta. En un alarde de poderío ecuestre, llamó al caballo Madrid. Fue entonces cuando Paco Pérez y la Federación de Asociaciones para el Desarrollo de Vallecas buscaron un burro, lo llevaron caminando hasta la Puerta del Sol y lo presentaron ante la Presidencia: “Este es el burro Vallecas”, dijo Paco, “un burro como mi barrio: terco, obstinado, fuerte, resistente y humilde. Venimos a desafiar al caballo Madrid. A carreras o a saltos”.

A Madrid no le interesaba Vallecas, pero Vallecas tampoco necesitaba a Madrid. El pueblo de migrantes se asentó definitivamente como una red micénica de apoyo social, político y cultural en el que surgieron espacios como la sala Hebe, hogar del rock y el heavy español —en el que sonaron bandas como Obús, Barón Rojo o Leño—, y cuyo fundador, Juan José García Espartero, fue figura clave en el barrio, o la compañía de teatro y colectivo cultural El Gayo Vallecano, fundado por Juan Margallo, Fermín Cabal y Luis Matilla, que logró descentralizar la cultura de la capital. “Vallecas es un barrio luchador y que ha pasado muchas dificultades”, recuerda la actriz Petra Martínez (81 años), exmiembro de la compañía y viuda de Juan Margallo, quien se propuso facilitar el acceso al teatro a todo aquel que no tuviera dinero para una entrada. Pero los escasos ingresos en taquilla acabaron por debilitar al colectivo y, finalmente, El Gayo Vallecano bajó el telón.

Es imposible imaginar Vallecas sin el estadio del Rayo Vallecano. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso amenazó con moverlo y hoy la infraestructura atraviesa una reforma integral para evitar el desahucio. “Tiene que haber una voluntad de mantenerlo. Es un espacio importante socialmente”, explica Nicolás Casariego, autor de Rayografía: cómo once tipos en calzones explican un barrio, una ciudad y un país (Debate). El Rayo es un club atado a Vallecas por costumbres casi anacrónicas: los abonos no se pueden sacar online y los jugadores aparcan en la calle del Payaso Fofó de forma que, cuando entran al vestuario, se encuentran siempre con los aficionados que los esperan. “Ese romanticismo tiene que ver con lo anticuado”, apunta Casariego. Pero también con lo esencial: el Rayo es un referente por competir al más alto nivel siendo un equipo de barrio con menos recursos que sus contrincantes. El suyo es el tercer estadio con menos capacidad (14.708 espectadores) de LaLiga y el que tiene el terreno de juego de menores dimensiones, 100 × 67 metros.

“Mis padres me obligaban a quedarme hasta el final del partido, aunque estuviera perdiendo”, recuerda Laura Córdoba, de 21 años, jugadora de fútbol del Futsi Atlético Navalcarnero y socia del Rayo Vallecano desde que tenía cuatro años. Laura representa a la afición que defiende el equipo y el barrio con “valentía, coraje y nobleza”, pero también con “humildad e identidad obrera”. Los que más llevan este lema por bandera son los Bukaneros, la peña rayista que ha convertido el fondo del estadio en un altavoz de luchas sociales, antifascistas y solidarias e, incluso, en contra de la gentrificación. En las gradas se lee “Vallekas no es Malasaña” o “La vivienda no es un negocio”.

¿Y qué alternativas se dan a todo esto? Proyectos como Entrepatios, en Villa de Vallecas, donde 10 familias decidieron comprar un solar, construir un edificio sostenible y vivir en comunidad, es un ejemplo. El espíritu de Vallecas dentro de un edificio de Vallecas. “Buscábamos un término medio entre la vida comunitaria en una ecoaldea y la vida de familia nuclear metida en un piso que no comparte nada con nadie”, cuenta David Fernández, de 45 años. La propiedad del edificio de Entrepatios es colectiva y seguirá siéndolo durante toda la vida útil del bloque, de manera que lo que tiene cada vecino es un “derecho de uso”. “¿Qué pasa si me voy mañana?”, pregunta Laura Vázquez, de 48 años. “Pues que recupero la inversión inicial, que viene a ser el equivalente de la entrada de una hipoteca normal”. De esta manera, ninguno de los vecinos/socios de la cooperativa puede vender la casa. Y si no se puede vender, tampoco se puede especular.

Mientras el suelo se agita y reconfigura una vez más, el cielo de Vallecas se inunda de cientos de grúas de colores que avecinan el futuro de todo lo que está aún por construir. El barrio, como el universo, se expande.

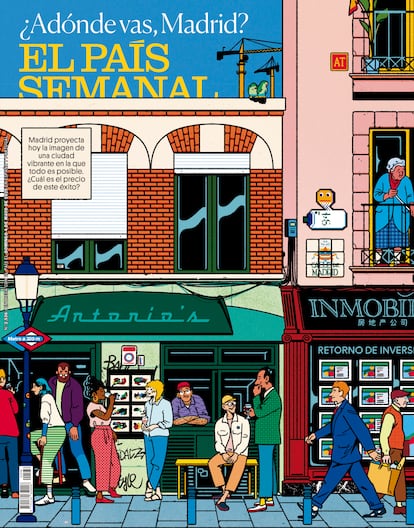

Especial Madrid ‘El País Semanal’

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.