El escándalo financiero del franquismo que acabó con un suicidio en Lausana

El historiador Enrique Faes destapa un caso oculto durante 60 años en los archivos: un episodio de fuga de capitales en España, protagonizado por un empleado de banca suizo y que implicó a nombres y empresas destacadas de la economía de posguerra

Su cuerpo estaba en la cama de matrimonio del apartamento al que se había trasladado con su mujer cuando tuvo que marcharse de su ciudad porque se había quedado sin trabajo. Georges Laurent Rivara no debería haber muerto en Lausana ni su último empleo debería haber sido viajante de lencería. Falleció el 6 de septiembre de 1962, a los 46 años. Lo más probable es que se suicidara. Había vivido la mayor parte de su vida en Ginebra y se había dedicado desde muy pronto al negocio bancario. Su pesadilla empezó cuatro años antes en España. Él, en la sombra, había sido el ejecutor de centenares de delitos monetarios. El caso Rivara, que estalló a finales de 1958, fue uno de los principales escándalos financieros de la dictadura franquista.

Este jueves llega a las librerías El agente suizo. Fuga de capitales en la España de Franco (Galaxia Gutenberg). Aunque por el argumento podría parecer una novela detectivesca, su autor, Enrique Faes, es profesor de Historia Social y Pensamiento Político en la UNED y todo lo que cuenta en su nuevo libro está perfectamente documentado. La investigación del historiador, que enlaza con su biografía del ministro de Industria y Comercio Demetrio Carceller, parte de las 20 cajas del sumario del caso Rivara. “De entrada lo busqué en el archivo del Banco de España porque allí debían de estar los documentos del Instituto Español de Moneda Extranjera, pero finalmente lo localicé en el Fondo del Juzgado de Delitos Económicos, en el Archivo General de la Administración”, explica. También ha accedido a documentos del Ministerio del Interior de Suiza que custodian los Archives Fédérales. Ha consultado 10 archivos más. Cuando creía que ya tenía las conclusiones cerradas, incluso logró entrevistar al hijo del protagonista.

En plena Guerra Civil española, Rivara empezó a trabajar en la Banque de Bilbao en Suisse —diseñada en 1933 para acoger en Suiza depósitos de impositores del Banco de Bilbao—. Esta entidad acabó integrada en la Société de Banque Suisse. Era 1951 y Rivara mantuvo el lugar de trabajo. Dos años después hizo su primer viaje a España, que se repetiría durante los siguientes con un doble objetivo opaco: primero captar clientes españoles para que abriesen cuentas sin declarar al Estado y luego visitarles en persona de manera periódica para informarles de cuál era el estado de sus ahorros, títulos e inversiones. Como el negocio era ilegal, la empresa les hacía llegar una nota interna para que extremaran las precauciones. “Casi un manual privado abreviado de agente secreto”, señala el historiador, de 48 años. No había documentos con nombres de clientes escritos y evitaba que les vieran juntos en público o vigilaran las conversaciones telefónicas. Para poder hacer su trabajo se dotó de un método de claves y contó con gentes de confianza a las que dejar documentación para que la mandaran o la recibieran por correo.

“Era una práctica extendida”, afirma Faes. “Testimonios genéricos de otros banqueros así lo certifican”. El historiador da el nombre de dos agentes más, uno de ellos con clientes vascos de gran nivel económico. “Era un negocio accesible y sustancioso”.

El caso Rivara arranca el 30 de noviembre de 1958. Un hombre elegante, que hablaba un buen castellano, salió del Avenida Palace. Era su hotel habitual cuando se alojaba en Barcelona. Rivara entró en su Opel Olympia Rekord y lo puso en marcha, pero un vehículo le cerró el paso. Un inspector de la Brigada de Investigación Criminal abrió la puerta, subió y le conminó a dirigirse a la comisaria de la Vía Layetana. Un lugar temido en aquel momento por las torturas que allí se producían. Él no las sufrió, pero tampoco supo guardar silencio. Los seguimientos habían sido exhaustivos. “Me ha sorprendido descubrir cierta sofisticación de la policía franquista que luchaba contra la delincuencia económica, eran la primera promoción de estudios de criminología”, explica Faes. En la comisaria, a las pocas preguntas, Rivara quebró el secreto bancario al que estaba obligado por ley en su país.

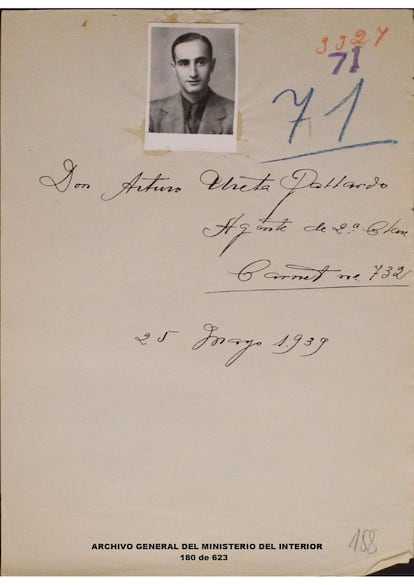

¿Quién dio el soplo para que la Brigada de Investigación Criminal de Barcelona empezase a seguirle? Las hipótesis fueron desde una amante despechada que Rivara podía tener en Barcelona hasta las comisiones que podían cobrar los policías en función de lo que el caso acabase reportando al Estado. La investigación la dirigió el comisario Arturo Ureta, muy profesional. Sus hombres revisaron el maletero del coche y dieron con el sobre que contenía las evidencias de que Rivara trabajaba con listados de clientes de Madrid, Bilbao y San Sebastián. Para los de Barcelona también supieron a quién debían llamar: el prestigioso notario Federico Trias de Bes. Acudieron a su despacho, desde allí le pidieron que llamase a la comisaria, hablase con Rivara y quedó claro que la coartada de una empresa que iban a constituir no iba a colar. El notario entregó la lista de clientes de Barcelona. Centenares. No fueron pocos los que confiaron su suerte a Garrigues, un bufete con buenas conexiones internacionales.

El caso no tardó en llegar a la mesa de José Villarías Bosch, juez de delitos económicos cuyo trabajo se desarrollaba en función de una ley aprobada durante la Guerra Civil y para una economía bélica y de autarquía. Rivara fue trasladado a Madrid para interrogarle en la Dirección General de Seguridad (DGS). La investigación avanzó rápidamente en apenas un mes y la diplomacia suiza apenas tuvo capacidad de reacción. Villarías abrió carpetas y más carpetas para cada uno de los nombres que aparecían en las listas.

El 12 de diciembre Franco sacó el asunto en el despacho mensual con sus ministros. Le pidió al ministro de Gobernación que informase “ampliamente sobre las actuaciones policiacas que han conducido a averiguar tales hechos”. Lo que dijo Camilo Alonso Vega está tachado en el acta de la reunión. Y también se sabe que el Ministerio de Comercio, encabezado por el desarrollista Alberto Ullastres, había sondeado la posibilidad de amnistiar a los evasores a cambio de la repatriación de un capital que las arcas públicas necesitaban con urgencia. Los evasores argumentaban que habían abierto esas cuentas en el extranjero para poder acceder con mayor facilidad a divisas. La medida no se llegó a discutir. Falange, que quería politizar el caso en su coartada anticapitalista, lo habría vetado.

El control político e informativo del caso se desbordó. La prensa internacional informó de él, con cifras exageradas. Y ocurrió algo que lo hizo completamente excepcional. El 9 de marzo, firmadas las sentencias, los nombres y apellidos de los 872 implicados en el escándalo aparecieron publicados en el Boletín Oficial del Estado. Todo el mundo pudo y puede saber la multa que se les impuso a los defraudadores (sería menos de la prevista) y cuántas divisas habían ocultado en Ginebra.

Tras consultas jurídicas, Faes ha sido prudente al dar nombres: leyes de protección de datos y derecho al honor se han estado usando de manera torticera para restringir el estudio del pasado. Pero el BOE está colgado en línea. Y la lista de los evasores traza un mapa posible para conocer cuál era a finales de la década de los cincuenta la geografía de la riqueza española. Son desde directivos de la empresa Grífols o Dragados, del editor de Aguilar al padre de Jordi Pujol, enriquecido con el contrabando de divisas; altos funcionarios del régimen, directivos de la empresa suiza Nestlé en España, empresarios de la ya declinante industria catalana del textil e incluso Marujita Díaz. El lema “confianza, seguridad, discreción” de la Société de Banque Suisse había saltado por los aires. También el futuro de Rivara cuando volvió a Suiza a finales de 1959. Aunque la empresa pagó la multa de más de un millón de pesetas, él perdió su trabajo y su reputación.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.