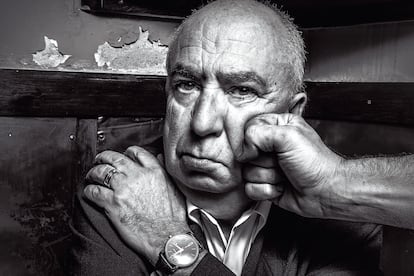

Ángel Guinda, un raro en el universo de los raros

Solemos hablar de malditos como el poeta aragonés de manera cómplice, en voz baja, al final de los encuentros literarios

Hay una zona poco difundida en la literatura española, de manera muy especial en la poesía, que es la de aquellos autores, con una obra de calidad contrastada, que han madurado poéticamente y desarrollado su experiencia vital en los márgenes: en los territoriales (fuera de Madrid y Barcelona, sobre todo) y en los de la industria del libro y sus derivadas. Opción voluntaria o condicionada por las leyes no escritas del mercado editorial, o por circunstancias subjetivas no siempre identificables, han quedado, salvo excepciones, fuera de los cánones, en la trastienda de los recuentos o desplazados de las antologías. Son los raros. De vez en cuando aparece un estudio crítico que los redescubre, o se publica un libro inédito encontrado quién sabe cómo, y entran en foco durante un tiempo.

De ese elenco de autores, J. Benito Fernández, con el título Las claves de lo oscuro (2025), una meticulosa biografía que es, a la vez, un crisol de época y ambientes, ha rescatado al poeta aragonés Ángel Guinda (Zaragoza, 1948-Madrid, 2022), quien vivió y escribió entre la capital del Ebro y Madrid, fue parte de la geografía poética de esa región, acumuló una rica cultura literaria, desarrolló una actividad intensa cuyos momentos más relevantes coinciden con la transición política en el Aragón de la revista Andalán, del crecimiento de la canción de autor que se expresaba a través de José Antonio Labordeta, La Bullonera y Joaquín Carbonell, un Aragón imprescindible, de tierras desecadas y altas montañas, con productora cinematográfica (Moncayo Films) y una activísima universidad como la de Zaragoza. Guinda, tardío novísimo, reconocido en 2011 con el Premio de las Letras Aragonesas, irrumpe en el mundo literario con un intenso activismo: enamoradizo, marcado desde el nacimiento por la muerte de la madre en el parto, juguetón y propenso a los manifiestos poéticos, publicó una veintena de libros y sus poemarios Claro interior (2007) o Catedral de la noche (2015) justifican por sí solos más de tres décadas de dedicación a la poesía.

El detallismo que J. Benito Fernández despliega en el libro tiene la virtud de reconstruir una época de profundos cambios en nuestra cultura, aunque concentrada en Zaragoza: allí respiran los ecos de Nueve novísimos, que llegan desde la Barcelona transicional, los vínculos de un poeta como Guinda con un Leopoldo María Panero entre la heterodoxia y la esquizofrenia, o con un raro lateral del 50 como Ángel Crespo, con el que intercambia una dilatada correspondencia, o con los postistas Gabino Alejandro Carriedo, Carlos Edmundo de Ory y Gloria Fuertes, casi desconocida en esa faceta vanguardista. Y con la política a pie de calle de la mano de un PCE con un peso específico indiscutible en el mundo intelectual del final del franquismo y de la primera década de la democracia que, tal y como nos lo refiere J. Benito Fernández, promovió lecturas colectivas, homenajes y otras contribuciones a una utopía que formó parte, también, de la Transición.

Ese ecosistema de poetas raros (algunos calificados de malditos), en el que cabe situar nombres como el del también aragonés Miguel Labordeta, convertido en mito con el paso del tiempo, o un Aníbal Núñez casi recluido en la Salamanca de los ochenta, o los infortunados Pedro Casariego Córdoba, Javier Egea, el raro (y también suicida) de la “otra sentimentalidad” en la Granada del cambio y de las primeras décadas de la democracia, Félix Francisco Casanova, a poetas en los confines de las antologías como Carlos Sahagún, el valenciano César Simón o el canario Luis Feria respecto a la generación del 50, el experimental Justo Alejo, oficial del Ejército del Aire, fundador de la UMD que cayó al vacío desde una ventana del ministerio del ramo en 1979 y cuya obra apenas traspasó los límites provinciales de Valladolid, o lejanísimos y desconocidos para las nuevas generaciones como Ildefonso Manuel Gil, Luis Felipe Vivanco o José Luis Prado Nogueira respecto a la primera promoción de posguerra… Casi todos hombres, todos poetas indiscutidos y crecidos al margen de lo que en términos gramscianos podríamos calificar como “aparato de cultura”. La mayoría ha jugado un relevante papel en ámbitos territoriales acotados, pero también ha sido “beneficiaria” de un aura de prestigio extendido en los núcleos especializados, en la crítica más rigurosa, afilada y exigente.

Eduardo Haro Ibars, Rafael Sánchez Ferlosio, el menor de los Panero o el propio Benet conforman el elenco de heterodoxos, de raros, de los que se ha ocupado en las últimas décadas J. Benito Fernández con pasión y detallismo con exhaustivas biografías. A ese universo añade ahora a Ángel Guinda, bardo de la oscuridad y de la muerte, pero también de Vida ávida, título del volumen póstumo, recién aparecido, de su poesía completa (2025). En este viaje al mundo de los poetas laterales no es difícil pensar que la literatura española tiene una deuda pendiente con ese universo: cabe imaginar una antología que depure y ofrezca a los lectores de las nuevas (también viejas, ¿por qué no?) generaciones una realidad no siempre visible, cuando no oculta por razones de lo más diversas: la opción por la vida en la provincia, la lealtad a proyectos editoriales cercanos (fue el caso de Guinda con la editorial Olifante), la pereza o la falta de ambición, o la aversión a un mundo literario demasiado convencional. Casi todos los poetas citados se han convertido en mitos, en autores indiscutidos, modestas leyendas que han crecido en la esquina menos visible de nuestra “actualidad literaria” y de los que solemos hablar de manera cómplice, a veces en voz baja, al final de todos los encuentros literarios.

Manuel Rico es escritor, crítico y presidente de la Asociación Colegial de Escritores (ACE).

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.