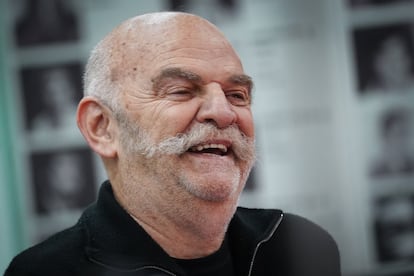

Las múltiples caras de Martín Caparrós: el escritor, el historiador, el cronista, el viajero

Desde Buenos Aires, cinco escritores y periodistas analizan el alcance de la obra y la figura del autor argentino

“Tu ciudad es el lugar donde nada o casi nada te puede resultar indiferente. Es, por supuesto, imposible ‘entender’ una ciudad. Pero cuando esa ciudad es la tuya la impotencia se hace más notoria, más múltiple”. A Buenos Aires Martín Caparrós le dedicó esas —y muchas otras— palabras, muchas horas, afanes y desconciertos de su vida. Y recíprocamente, el escritor, historiador y periodista tampoco le resultó indiferente a su ”innegable ciudad”, como la definió estos días. Ya en 2017 lo había declarado ciudadano ilustre y durante la última semana recibió su visita con reconocimientos que incluyeron la distinción como doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires y un homenaje a sala llena en el Teatro Alvear, rodeado por amigos, familiares y colegas que hicieron una lectura coral de sus memorias, Antes que nada. En las siguientes líneas, los escritores y periodistas Jorge Fernández Díaz, Cristian Alarcón, Paula Pérez Alonso, Daniel Guebel y Cecilia González reflexionan, desde Buenos Aires, desde la admiración o la amistad, sobre la obra del columnista de este diario y su huella en el campo de la literatura y el periodismo.

Jorge Fernández Díaz: en la vanguardia literaria

De niño, yo quería ser detective; Martín Caparrós, en cambio, quería ser viajero. Yo venía de ver el cine negro clásico; Mopi había visto decenas de veces La vuelta al mundo en 80 días. Yo apenas llegué a reportero de sucesos en el sur del mundo, pero él cumplió con creces su propósito primigenio: viajó muchas veces por la Argentina y, sobre todo, por las zonas más recónditas del planeta, y capturó en páginas decisivas —El interior, El hambre, Ñamérica, Una luna— las desigualdades, los dolores, las alegrías y las perplejidades del presente. Y hasta padeció, por el camino, la enfermedad más legendaria y prestigiosa de todo explorador: la malaria, que contrajo en el norte de Uganda. De regreso de tantas aventuras, comíamos un revuelto gramajo en el desaparecido restaurante Hermann, frente al Jardín Botánico de la ciudad de Buenos Aires, donde alternábamos chismes, confidencias y disidencias. Caparrós viajaba para estar solo, y acaso sin la conciencia plena de que se estaba convirtiendo en el Kapuściński latinoamericano. Luego lo venció del todo la pereza de un país repetitivo, agrietado e ingrato, y un día se fue, pero para no volver: construyó entonces su hogar definitivo en España.

Políglota, historiador, ensayista, poeta, cocinero y articulista de opinión, formó parte de la vanguardia literaria, escribió novelas premiadas, hizo literatura oral en la radio nocturna, fue corresponsal en Nueva York, trabajó para Naciones Unidas, dirigió suplementos culturales e inventó diarios, y elevó la crónica a gran obra de arte: Larga distancia, Dios mío, Amor y anarquía y La guerra moderna son muestras de su gran maestría; también La voluntad, aquella faena titánica que encaró para narrar la tragedia de una generación revolucionaria a la que había pertenecido. En España hizo muchas cosas, pero dos al menos resultan paradójicas: se abocó en su casa de Torrelodones a figuras intelectuales de su vieja patria como Sarmiento, Alberdi, Echeverría y Hernández. Y después de devorar en pocas semanas historias cortas de Andrea Camilleri, se atrevió a incursionar también en la novela policíaca, con los “tanguitos de Rivarola”, original saga de seis entregas que se vendió directamente en los kioscos. Su desempeño como maestro de periodistas es crucial: los talleres de Caparrós mantuvieron viva la llama de Gabriel García Márquez en la Fundación Gabo. Lleva vividas cien vidas, y tiene la mochila personal llena de ideas y recuerdos y experiencias. Nos sigue sorprendiendo con géneros nuevos y con relatos inolvidables. La vuelta al mundo no termina.

Paula Pérez Alonso: un escritor atrevido

Hace poco me preguntaron por dónde empezar a leer a Caparrós y respondí Ansay ó los infortunios de la gloria (1984), su segunda novela, porque creo que allí está el núcleo duro de su obra, que se ampliaría después y encontraría muchas otras formas. Recuerdo la impresión que me causó cuando la leí; además, de ninguna manera parecía el texto de un joven escritor que recién empezaba a publicar. Muchos años después volví a leerla cuando con Nacho Iraola la publicamos en Seix Barral, y volvió a impresionarme y cautivarme. El personaje central es Faustino Ansay, ficticio representante colonial que, al resistirse a la Revolución de Mayo, es enviado a prisión y allí escribe sus memorias, en un registro único. Caparrós pone a jugar esos textos en contrapunto con Moreno, el patriota del secreto Plan de Operaciones y el hombre público de la Gazeta de Buenos Aires, y con las cartas de Guadalupe Cuenca, su esposa.

De muy joven, Mopi ya se destacaba por su ambición y talento, se proponía hacer algo que marcara una diferencia. Nunca abandonó esa idea y exigencia personal en las novelas y crónicas que escribió a lo largo de cuarenta años. En cada libro —y nota periodística— es clara y evidente su preocupación por la lengua, el lenguaje como clave que sostiene todo el texto. Y sin dudas logró renovarlo: su estilo y su voz, su relación íntima con las palabras son inconfundibles. No pasa con muchos escritores o escritoras que al abrir una página al azar, sin saber de quién se trata, se sepa de inmediato quién es su autor. Para la crónica Dios mío (1994) viajó a la India a indagar, con una ironía formidable, en el montaje del liderazgo divino de Sai Baba, en un momento de gran popularidad de este gurú; en la novela La Historia (1999) inventa una civilización y un lenguaje, un propósito desmesurado tal vez, pero ¿por qué no intentarlo? En La voluntad (1997-1998), junto con Eduardo Anguita hacen algo completamente novedoso, con un resultado extraordinario: la mirada y la voz se concentran en los testimonios de los militantes, como protagonistas decisivos de los años setenta. Se trata de rehuir de lo fácil, de lo que tiene a mano, de no ser siempre el mismo. Por eso se arriesga a crispar la sintaxis y juega en el fleje, le gusta que el texto genere una tensión: empujando el límite, expande la posibilidad. Y siempre esa apuesta de escritura transmite una experiencia gozosa.

Después de muchos libros publicados, premios y reconocimientos, Caparrós podría haberse quedado cómodo en ese lugar de prestigio y éxito, pero no, además de que eso lo emparentaría con el conformismo del burgués satisfecho que tanto detesta, su impulso existencial vital ha sido la curiosidad, la inquietud, la impaciencia, que lo han puesto en movimiento. Durante épocas prolongadas vivió en estado de viaje, estaba yendo o viniendo. El viaje, el desplazamiento ofrecen una distancia, una perspectiva nueva, tal vez al sesgo. En ese cambio de lugar se incorporan otros registros y el oído fino para las voces se aguza: se ve con los oídos y se escucha con los ojos. Detrás de sus textos parece resonar la pregunta ¿cuál es la singularidad de la literatura? La misma pregunta de los formalistas rusos de hace cien años por la literaturidad. Algo por lo que siempre vale la pena seguir escribiendo. Celebro de antemano sus libros por venir.

Cristian Alarcón: las enseñanzas y la amistad

Lo que ha ocurrido en Buenos Aires con nuestro amigo Martín Caparrós es de no creer. Se reconoce a tiempo, en su esplendor, a un escritor total, que huyó —como dice él— hacia una residencia menos violenta que la tierra de su origen. Ese reconocimiento viene esta vez desde la universidad pública y desde el profundo afecto de sus amigos. En el aula de Filosofía y Letras de la UBA donde los desaparecidos miran desde el muro —puestas sus fotos, más de un centenar, a mirar a los estudiantes nuevos— lo aplaudimos con una fuerza que nos conmueve y le saca una sonrisa emocionada al honrado. Y sobre el escenario del teatro Alvear, en la Avenida Corrientes, unos 30 leímos retazos de su gran biografía, la misma donde apura confesiones porque supo que una enfermedad jodida complica un poco las cosas. De no creer, en el país que ha ninguneado a sus héroes fundacionales y a sus mejores talentos, Caparrós recibe lo que merece.

Mucho ha sido lo que me ha enseñado Caparrós. Y mucho es lo que me enseña ahora, cada vez que lo veo. No porque él ande en plan maestro, no. Siempre nuestra amistad fue escuchar y reír. En esa bruma que se despeja con el humor, a veces negro, queda un modo de estar que nos calma y nos conforta sin ambiciones bobas como la trascendencia de la nada misma. Me llamó cuando yo era chico para hacer un programa de TV que nunca salió. Discutimos mucho sobre una historia de clanes familiares que se andaban matando hacía tiempo en un borde de la provincia, más allá de todo. El informe quedó divino. El día de la grabación en el piso me tuvo que mandar a buscar con dos forzudos a mi casa; era sábado y yo me había ido por ahí de fiesta. Casi tiran la puerta abajo. Y así y todo me quiso. Después de tanto, nuestros forzudos no dejan de estar por ahí, como si nosotros fuéramos de verdad esos débiles de siempre. Gran retorno a la patria este de Martín. Próximos regresos. Idas y regresos. Es lo que merecemos los que nos queremos.

Daniel Guebel: la voz de un autor

La literatura de Martín Caparrós es la fiesta de la mano suelta sobre el teclado, una condena inhumana por el esfuerzo, por la constancia y la necesidad, por la fácil felicidad que se desprende de su lectura. No solo eso, también ante la prueba de una ambición realizada, Martín supo desde muy temprano que la ambición, la voracidad por tenerlo todo, probarlo todo y conocerlo todo determinaba una ética de escritor. Creo recordar que alguna vez me dijo que la renuncia a esa ambición de totalidad llevaba a renunciar a la escritura de grandes obras. En esa convicción hay una ferocidad que no se compadece con los buenos modales, sino que los deja a un lado para abrirse paso con los codos. Martín, admirablemente y desde muy temprano, supo quién era y no necesitó, ni le pareció conveniente, disimularlo. Se toma lo que se quiere sin pedir disculpas, se busca tomar el cielo por asalto sin hacer daño, en la medida de lo posible.

Uno puede encontrarse con autores que se entregan a la relación con la escritura de su obra de distintas maneras. Están quienes prefieren el goce del palabrerío acumulativo, variado y colorido, y se los llama barrocos. Están los que despojan su lengua y van, en el mejor de los casos, a los curules de la métrica. Están aquellos que se someten a las altas exigencias de una sintaxis. Están aquellos que hacen un trabajo delicado y minucioso con un reservorio particular de la lengua. Y los que se ofrendan ante el altar del fraseo y la entonación como una orquesta de tango. Martín, creo, es un caso particular. En todos sus libros, en toda su obra, por detrás o por debajo o a los costados de la sintaxis, en la extensión de la frase y en la elección o el rechazo de cada palabra, se escucha siempre un murmullo. El murmullo de una voz, una voz que se habla y se escucha, una voz que se enamora de sí misma y lucha contra esa fascinación. Como Ulises, sirena de sí mismo, y ya sin ataduras, es el rodar de una voz, no una roca sino un ruedo, un desfile incesante, una apuesta por el infinito, la voz de Caparrós.

Cecilia González: el cronista que vino del sur

Durante mucho tiempo, en el periodismo mexicano estuvimos atrapados en el “dijismo”, esa fórmula vetusta basada exclusivamente en declaraciones, sobre todo de funcionarios, lo que se entendía en un país gobernado durante siete décadas por un mismo partido y con escaso margen para la disidencia.

A principios de los años 90, cuando ese sistema de poder único se resquebrajaba, en las redacciones todavía teníamos listas de falsos sinónimos. En las notas, al “dijo” sobrevenían el afirmó, explicó, señaló, admitió, expresó, agregó, añadió, recordó, advirtió. Un aburrimiento. En el diario en el que trabajaba les llamaban “notas de color” a los textos, casi siempre breves, en los que a veces nos dejaban escapar del fórceps de las atribuciones.

Los noveles periodistas admirábamos a nuestros queridos Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis y Juan Villoro; y más atrasito, a Salvador Novo, entre otras y otros grandes cronistas mexicanos que leíamos con avidez porque queríamos aprender a contar historias reales, a dejar de escribir que alguien había dicho algo.

En ese proceso, ya seguíamos a un tal Tomás Eloy Martínez, pero pronto supimos de otro cronista argentino que se llamaba Martín Caparrós, que escribía historias “de verdad” que estaban tan bien contadas que parecían “de mentiritas”. Había diálogos, escenas, personajes, metáforas, una primera persona, ironías, reflexiones. Descubrimos a un autor que viajaba y nos hacía viajar a su lado con sus detallados relatos. Que nos ayudaba a mirar el mundo, a sorprendernos con las posibilidades de la escritura, a comprobar que el periodismo podía ser mucho más. A sentir que cada uno de nosotros tenía una voz/escritura propia, nomás había que trabajarla.

Sin saberlo, con sus libros y publicaciones, Caparrós se convirtió, a pesar de la distancia, en uno de nuestros maestros involuntarios. Luego, para muchos, lo sería en “la vida real” gracias a los talleres de la Fundación Gabo. En lo personal, a los amigos colombianos también les debo mi primer encuentro con Martín: un paseo surrealista y un partido en la cancha de Boca junto con Kapuściński y otros colegas. Kapu anotaba, Caparrós filmaba. Y a muchos de nosotros, algunos todavía chavitos, nos costaba creer que estábamos ahí, con ellos. Ya emigrada a Buenos Aires, compartimos brindis, cenas, amigos, escenario en el Festival Basado en Hechos Reales y tanto más.

Al igual que ocurrió en el resto de América Latina durante ya más de tres décadas, en México se gestaron nuevas y prolíficas generaciones de periodistas que aprendimos (y seguimos aprendiendo) del cronista que vino del sur. Hemos tenido mucha suerte.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.