El arte colombiano retrata la herida abierta del Palacio de Justicia

El teatro de la ‘Siempreviva’, las instalaciones de Doris Salcedo, la literatura de Ricardo Silva y películas como ‘Noviembre’ hablan de las heridas emocionales que la justicia no alcanza a resolver

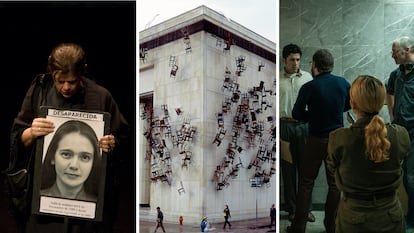

Hoy Colombia conmemora 40 años desde la toma y retoma del Palacio de Justicia, un evento traumático en la vida del país. Una de las personas que mejor han entendido la profundidad de la herida nacional que dejó ese momento es Miguel Torres. Hace 30 años, el dramaturgo escribió La Siempreviva, que se consolidó con el tiempo como una pieza canónica sobre la tragedia, porque casi cada año se ha presentado en algún lugar de Colombia, y ya llegó al cine. La obra retrata a la familia de Julieta, una joven que recientemente había entrado a trabajar cafetería del Palacio y que fue uno de los desaparecidos del baño de sangre del 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando la guerrilla del M-19 se tomó las instalaciones, que luego el Ejército bombardeó, generando un incendio. Casi cien personas murieron ese día, incluyendo 11 magistrados de las altas cortes, pero hasta hoy Colombia debate las responsabilidades de lo ocurrido, y quién fue o no desaparecido por el Ejército. En la obra, la madre de Julieta, Lucía, la busca hasta en los rincones de su locura. “Yo no pienso firmar esa demanda”, dice sobre un documento que podría indemnizarla. “Eso sería como admitir que Julieta está muerta, y ella está viva”. En un momento, hacia el final de la obra, la voz en off de un investigador que busca esclarecer los hechos, describe el trauma que comparte Lucía con muchos colombianos.

― “Hoy estoy convencido de que existe lo que llamamos el Síndrome del Palacio de Justicia”, dice el locutor. “Es decir, que en la conciencia de cada uno de los colombianos hay algo por digerir, que todavía no ha sido procesado, porque no aceptan que pueda suceder una cosa como esta sin que haya ninguna explicación ni ninguna consecuencia, pero, simultáneamente, no se encuentran los canales para lograr este resultado”.

Hoy en día, de la derecha a la izquierda, cientos de ciudadanos tienen preguntas que, consideran, la justicia no ha respondido: ¿Por qué se retiró la seguridad de Palacio antes de la toma? ¿El presidente Belisario Betancur dio la orden de tomarse el Palacio a punta de tanques de guerra? ¿Qué motivó a los guerrilleros que entraron al Palacio? ¿Quién ordenó la desaparición de 11 personas? ¿Quién mató al magistrado Manuel Gaona? Las preguntas, importantes y dolorosas, se convierten en pensamientos intrusivos cuando la justicia no ha podido resolver las dudas. Pero el arte tiene la libertad para no callar ante lo que la justicia no puede asegurar.

Un ejemplo de esa libertad es una novedad que se estrenó en octubre en los cines, la película Noviembre, del director Tomás Corredor, que imagina lo que ocurrió en un baño, entre el segundo y tercer piso del Palacio, donde varios civiles estaban secuestrados por una célula del M-19 dirigida por Andrés Almarales. “¿Usted quién le dijo que yo necesitaba la ayuda de ustedes?“, le dice una trabajadora de la cafetería, una Julieta, al comandante guerrillero, cuando este afirma que los tiene secuestrados allí para ayudar al pueblo. Son frases imposibles de corroborar, parte de la libertad para atacar la incómoda pregunta sobre lo que representaba el M-19.

La película ha estado en el debate público porque una parte de la familia del magistrado Gaona considera que el director representó injustamente al padre que amaron y perdieron ese día. Ni el arte se salva de las preguntas inconclusas. “Esta película está basada en investigación, pero incluso personas que estuvieron en el baño tienen versiones completamente diferentes de lo que ocurrió”, dijo recientemente Corredor a EL PAÍS.

Las obras de cine y teatro sobre la toma y retoma son decenas, no siempre con versiones completamente dispares, pero sí con heridas distintas. Las películas Salvador (2020) y Antes del Fuego (2015) traen la perspectiva de un sastre y de un periodista, respectivamente, que viven la tragedia desde fuera del Palacio. La obra de teatro El Palacio Arde, de 2018, fue hecha y actuada con Pilar Navarrete e Inés Castiblanco, familiares de desaparecidos. “Año tras año nos encontramos las dos en el Palacio de Justicia para exigirle al Estado justicia”, dice una de ellas en la obra. Como en la Siempreviva, sus familiares muertos aparecen en escena. “El teatro no tiene la tarea de hacer memoria, pero eso se le da”, dijo el dramaturgo Torres en una entrevista. “Es formidable que el público se lleve la obra a vivir en su corazón”.

Algo parecido, sobre el corazón y las emociones, es lo que dice el escritor Ricardo Silva desde la literatura. Su madre trabajaba en el Palacio cuando era un niño, y él acaba de publicar una novela llamada Mural, un recorrido de varios personajes basados en quienes existieron y le daban vida al lugar. “Usted tiene enfrente un mural de nuestra guerra”, dice el narrador al principio del libro. “La ficción para lo que sirve es para recrear los momentos y hacerlos comprensibles emocionalmente”, complementa el autor sobre el poder del arte ante las heridas que el sistema de justicia no logra sanar.

Quizás igual de icónica a la Siempreviva fue una instalación de la reconocida artista Doris Salcedo, de 2002, titulada Noviembre 6 y 7. En esas fechas hizo colgar 280 sillas vacías, de madera, en las paredes externas del nuevo edificio de mármol donde se encuentran las altas cortes, en la misma esquina del centro de Bogotá donde estaba el Palacio que terminó calcinado en 1985. Las sillas no se colgaron todas inmediatamente, sino a lo largo de varias horas, en el momento exacto en que fallecieron las personas que representan. “Yo no me estaba imaginando nada, no estaba decorando la fachada, estaba intentando ser muy fiel a los reportes forenses”, dijo Salcedo en una entrevista años después. Estaba también, como muchas obras de los artistas colombianos que se acercan al dolor del Palacio de Justicia, llegando al corazón.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.