Venezuela y Colombia, en la nueva guerra contra las drogas

El nuevo enfoque de Estados Unidos en su guerra contra las drogas y los movimientos militares yanquis en el Caribe dan pistas sugerentes. Y aunque no parece realista que Washington intente una acción militar en Venezuela, debemos estar preparados

El 20 de enero pasado, el presidente Donald Trump redefinió la guerra contra las drogas a través de una orden ejecutiva que permite designar a los cárteles y otras organizaciones dedicadas al narcotráfico como terroristas sin que el Congreso tenga que aprobarlo. La decisión entraña un cambio de paradigma: se transforma en guerra contra el terrorismo y habilita la participación militar directa en el extranjero.

En cierta forma, es el reconocimiento del fracaso de una estrategia que no ha logrado disminuir el consumo ni desarticular los cárteles, que, por el contrario, han devenido en poderosas estructuras con capacidad para desestabilizar países. Esta circunstancia ha empujado a la Casa Blanca a escalar la estrategia a un plano diferente al habitual para combatir el crimen organizado. En otras palabras: ha dejado de ser un problema de policía. Es una consecuencia de los cambios cualitativos en el negocio, y de las nuevas realidades políticas y económicas mundiales.

De la marihuana a la cocaína y de la cocaína al fentanilo

El negocio ha mutado. Ya no estamos en los años setenta, cuando los contrabandistas norteamericanos venían al país a comprar marihuana, porque descubrieron que era un productor casi inagotable y de alta calidad, tal cual lo afirma James Henderson en su libro Víctima de la globalización. La historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz de Colombia (Siglo del Hombre Editores, 2012). Ahora la marihuana se cultiva en 40 estados de la Unión. Es legal para uso recreativo en 24. En Colombia, sin embargo, sigue prohibida y combatirla demanda grandes costos en justicia y seguridad.

El desafío actual es el fentanilo. Una mercancía más adictiva y dañina que la cocaína y la heroína; un opioide sintético 50 y 100 veces más potente que la morfina, y la principal causa de muerte de estadounidenses entre los 18 y los 45 años, aproximadamente 100.000 personas al año. En 2011, según la DEA, los fallecimientos por esta sustancia fueron 2.666. Se produce dentro y fuera de Estados Unidos, principalmente en China. Es legítima, pues, la preocupación de la administración Trump.

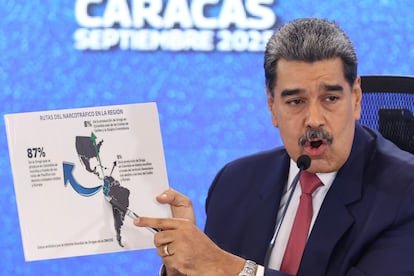

En febrero de este año, el Departamento de Estado designó como terroristas a varias organizaciones de narcotraficantes mexicanos; igualmente, al Tren de Aragua de Venezuela y a la Mara Salvatrucha (MS-13) en El Salvador. Y, a comienzos de septiembre, el secretario de Estado Marco Rubio fustigó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y arremetió contra Nicolás Maduro: “Dicen que Venezuela no está envuelta en el tráfico de drogas porque Naciones Unidas dice que no lo está. ¡Pero no me importa lo que dice la ONU! ¡Porque la ONU no sabe lo que está diciendo! Maduro está acusado por un gran jurado del distrito sur de Nueva York. (...) No existe duda de que Maduro es un narcotraficante”.

Este nuevo enfoque endurece el relacionamiento con América Latina, especialmente con México, Colombia —a la que acaba de descertificar, pese a no ser un productor ni un comercializador de fentanilo— y Venezuela. El pretexto para intervenir en la patria de Bolívar ya no sería la ilegitimidad del gobierno —derivada de las artimañas y falsedades electorales— y la defensa de la democracia, como durante el primer mandato de Trump, cuando reconoció al gobierno de Juan Guaidó. Maduro está acusado de brindar refugio a terroristas colombianos de las llamadas disidencias de las FARC y del ELN, y de tener vínculos con terroristas internacionales. Para Trump es un narcotraficante, el jefe del Cartel de los Soles, aliado del Cartel de Sinaloa, y ofrece por él una recompensa de hasta 50 millones de dólares. Ha decidido que Estados Unidos está en un “conflicto armado” con los capos de la droga y justifica así el hundimiento de lanchas venezolanas acusándolas de transportar drogas en el Caribe, por considerar a los ocupantes “combatientes ilegales”. Sin embargo, en los diferentes casos no ha mostrado pruebas.

Hacia dónde marcha Washington

Los movimientos militares yanquis en el Caribe dan pistas sugerentes, pero no determinantes. Si bien el traslado de 4.500 soldados, ocho buques de guerra, varios aviones de vigilancia P-8, un submarino de ataque y aviones F-35 son una fuerza importante, es pequeña para invadir a Venezuela. Parecería que el objetivo no es la lucha contra la cocaína: de serlo, el énfasis se haría en el Pacífico. El fin parece ser controlar el “Mediterráneo americano” y tener licencia para hundir cualquier embarcación sin necesidad de pruebas, una decisión que puede afectar el libre tránsito en esas aguas.

No parece realista que Washington intente una acción similar a la perpetrada por George Bush, entre diciembre de 1989 y enero de 1990, contra Manuel Antonio Noriega en Panamá. Tiene el poder tecnológico y militar para asesinar a Maduro en una acción quirúrgica de alta precisión, pero esto tendría un desenlace incierto, y no le garantizaría el control de Venezuela. Según Frank Mora, subsecretario de Defensa de Barack Obama, una invasión requeriría al menos 150.000 hombres. Venezuela no es Panamá. Tiene 125.000 soldados, 220.000 milicianos y 8.000 reservistas. Aun así, es un pigmeo militar, frente al Goliat americano. Caracas tiene estrechas relaciones con Rusia y China y nadie sabe cómo podrían reaccionar, aunque no parece posible una reedición de la crisis de Cuba en 1962. El problema, en cualquier caso no sería entrar, sino cómo salir.

¿Cuáles serían las repercusiones para Colombia?

Esta situación plantea un reto enorme para Colombia. No puede mirar para otro lado ni ser indiferente, aunque existan discrepancias con el régimen de Maduro. Entre 1821 y 1832 fueron un solo país, junto a Ecuador y Panamá; la independencia se le debe, en buena parte, a Venezuela. Tienen una frontera porosa de 2.200 kilómetros. Es un vecino rico: uno de los países más importantes en recursos estratégicos. No es solo petróleo y gas, también oro, hierro, bauxita, diamantes, carbón y coltán.

Aproximadamente 7,9 millones de venezolanos viven en el extranjero, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Colombia es quien acoge la mayor cantidad, cerca de tres millones de personas. Una crisis en Venezuela golpearía a Colombia y podría desestabilizarla, además de dar ventajas operativas a los narcotraficantes, que han aumentado su poder.

¿Se está preparando el Estado para encarar esta situación? ¿Tiene la dirigencia política y empresarial una visión que vaya más allá del simple y tradicional alineamiento con Washington que tantas antipatías genera? El presidente Petro puede instrumentalizar esta situación para obtener réditos electorales en el 26, pues en el pueblo colombiano dormitan viejos rencores antiimperialistas y no parece difícil despertarlos. Pero, ¿qué tanto le sirve a Colombia? La situación es compleja y demanda cabeza fría de absolutamente todas las partes, y un análisis más racional que propagandístico. Hay muchas cosas en juego.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.