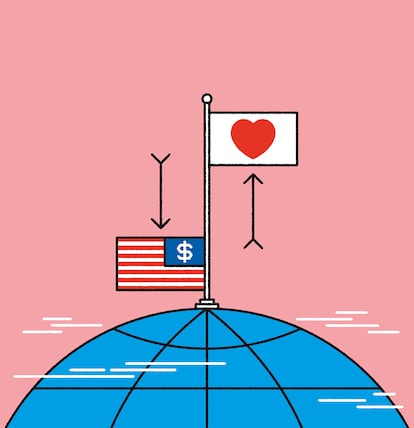

Ha llegado la hora de desamericanizar el mundo

La civilización universal que ofrecía Estados Unidos solo era un espejismo. Su desaparición es posiblemente más esclarecedora y trascendental que la desaparición del espejismo comunista en 1991. Casi un año después de la llegada de Donald Trump al poder, da la impresión de que lo que define el carácter actual de EE UU no es la democracia, ni la libertad, sino el supremacismo blanco violento

En 1990, mientras el comunismo soviético se derrumbaba y parecía que estábamos ante el fin de la historia, el escritor V. S. Naipaul alabó la americanización del mundo. En una conferencia pronunciada en el Manhattan Institute, una institución neoyorquina de derechas, afirmó que la idea estadounidense de la búsqueda de la felicidad había puesto fin al largo debate ideológico sobre qué vida y qué sociedad eran mejores y estaba creando una civilización universal.

El americanismo que expresaba Naipaul en 1990, tan lleno de seguridad en sí mismo, nacía de una realidad innegable: con la caída del comunismo, quienes habían intentado construir sociedades socialistas o socialdemócratas habían sufrido una pérdida decisiva de legitimidad y credibilidad. Estaba asentándose la idea de que la historia misma había desembocado en la democracia y el capitalismo de estilo estadounidense. En 1999, el columnista de The New York Times Thomas Friedman podía anunciar sin reparos: “Quiero que todo el mundo sea estadounidense”.

Sin embargo, en 2026 es difícil evitar la sospecha de que la civilización universal de Estados Unidos no era ni civilización ni universal. Era un espejismo muy seductor y su desaparición constituye un momento de enorme gravedad, posiblemente más esclarecedor y trascendental que la desaparición del espejismo comunista en 1991. Además, el mundo, que ha pagado un precio demasiado alto por la búsqueda de la felicidad de una pequeña minoría estadounidense, debe someterse a una rápida desamericanización, intelectual, espiritual y geopolítica.

Mientras Trump estrangula a Venezuela y amenaza a Groenlandia, da la impresión de que lo que define el carácter actual y el destino de Estados Unidos no es la democracia, sino el supremacismo blanco violento. Esta realidad supone una reivindicación de los historiadores que han trabajado para crear un gran archivo de estudios sobre las prácticas estadounidenses de esclavitud, genocidio e imperialismo racista. Pero también necesitamos comprender la novedad histórica que supuso esa civilización universal, su atractivo y su extraordinaria hegemonía como sistema de creencias durante cuatro décadas, capaz de formar ideas, preferencias, aspiraciones y propósitos en todo el mundo. Solo entonces podremos empezar a esbozar el mundo desamericanizado que está por venir.

El premio Nobel de Literatura polaco Czeslaw Miłosz escribió: “Los estadounidenses aceptaban su sociedad como si fuera un producto del propio orden natural; estaban tan convencidos de ello que tendían a compadecerse del resto de la humanidad por haberse desviado de la norma”. Pero la gran anomalía en la historia de la humanidad ha sido precisamente Estados Unidos. Fueron los estadounidenses, con toda su influencia, quienes dieron prioridad a la felicidad individual por encima del bien común y relegaron los viejos debates sobre el propósito y el significado supremos de la existencia humana al ámbito de la vida privada de los ciudadanos.

Estados Unidos inició su ascenso a principios del siglo XX con una extraordinaria variedad de productos de consumo —los automóviles Ford, el cine de Hollywood, las máquinas de coser Singer, las maquinillas de afeitar Gillette—, por lo que no solo se convirtió en imperio, sino también en un emporio comercial, y encabezó una revolución dentro del consumo de masas mediante la creación de unas necesidades materiales, sociales y psicológicas antes desconocidas.

La expansión estadounidense fue acompañada de unos valores de igualitarismo sin precedentes. Este espíritu democrático peculiar se basaba, más que en un amplio compromiso de justicia social, en la socialización del consumo y la equiparación de las costumbres, lo que Sinclair Lewis calificó sagazmente en Babbitt como “el aspecto mental y espiritual de la supremacía estadounidense”. Ese espíritu eliminaba las distinciones de gusto basadas en la clase social y hacía que las desigualdades económicas y sociales parecieran menos ofensivas que en otras sociedades. Al presentar la libertad como libertad de elección, el mercado pasó a ser la verdadera esfera de los ciudadanos.

El imperio estadounidense, que hacía que toda resistencia en su contra pareciera antidemocrática, enfermizamente radical o reaccionaria, creció durante las guerras mundiales que devastaron Europa y gran parte de Asia. A partir de 1945, fue acogido con gratitud por los líderes de Europa occidental, que pensaban que era fundamental intensificar la presencia del aliado norteamericano en el continente para garantizar su propia supervivencia.

Pero el “poder blando” de Estados Unidos en la Europa de la posguerra no se limitó al soborno de políticos europeos, los incentivos económicos que ofrecía la CIA a intelectuales anticomunistas y la sutil propaganda de la Voz de América y el International Herald Tribune. Ya en 1930, Cesare Pavese, uno de los escritores italianos que se sentían asfixiados por el fascismo, decía que la ficción estadounidense ofrecía “el testimonio de una vida vivida con mucho —quizás demasiado— entusiasmo”. Años más tarde, en esa misma década, un joven Italo Calvino “sentía”, al pasar por un cine que proyectaba películas estadounidenses en su pequeña ciudad italiana, “la llamada de ese otro mundo que era el mundo”.

A partir de 1945, Estados Unidos reforzó la difusión de una cultura popular capaz de seducir con su alegría y su optimismo a un mundo lleno de dificultades, sobre todo a las generaciones jóvenes. El nuevo espíritu estadounidense depositaba la responsabilidad del desarrollo personal en el aumento de los ingresos y el consumo; vinculaba la autoestima de cada persona a la envidia y la comparación con los bienes materiales de los demás. Como consecuencia, Estados Unidos generó una gran transformación mundial de la propia imagen individual y colectiva; los irresistibles cultos del Nuevo Mundo al hedonismo, la abundancia y la inmediatez pusieron en tela de juicio y, muchas veces, derribaron los modelos tradicionales de realización personal y trascendencia.

En muchas sociedades no occidentales, el modelo de adaptación individual a la sociedad moderna había subrayado un proceso lento y frugal de aprendizaje, disciplina y una ética de responsabilidad social, pero este modelo quedó obsoleto cuando se impuso la idea estadounidense de que había que consumir en privado el yo y el mundo mediante la satisfacción continua de las ansias libidinosas de riqueza y poder.

A pesar de la desindustrialización de la economía estadounidense, esta siguió produciendo novedades constantes: Google, el MacBook, eBay, Wikipedia y Amazon, entre otras. Las tecnologías digitales norteamericanas fueron las primeras en ofrecer una rápida gratificación de dopamina a personas aisladas que vivían en unas sociedades cada vez más atomizadas. Las redes sociales, al mismo tiempo que prometían la libre expresión y el empoderamiento político, contribuyeron a universalizar un peculiar modo de individualismo basado en el consumo.

Hoy, sin embargo, los gigantes de Silicon Valley como Meta y X respaldan a Trump, el principal beneficiario de una corrupción política, mental y espiritual generalizada a través de las redes sociales; y da la impresión de que los modelos estadounidenses de individualismo han sido una forma de engaño. Durante todo este tiempo, mientras prometían a los seres humanos un poder y una identidad extraordinarios, estaban convirtiéndolos en meros nodos que vomitan datos en las redes digitales: unas automatizaciones que allanan el camino para la IA.

En muchos otros aspectos, nuestro mundo fracturado actual, desde el Caribe hasta Palestina, es consecuencia de una americanización cultural y espiritual temeraria. Hace tiempo que los mercaderes, movidos fundamentalmente por la búsqueda del dinero y el poder, dominan la vida pública de Estados Unidos y las sociedades americanizadas. El hecho de que sus deseos estuvieran totalmente carentes de cualquier valor positivo, como el bien común, o incluso de una mínima preocupación por las consecuencias y la responsabilidad, ha fomentado una tendencia al comportamiento extremista y, en última instancia, al militarismo endémico y al belicismo.

Es posible que Donald Trump y su banda de multimillonarios tecnológicos, criptobros, magnates del petróleo y banqueros en la sombra sean la encarnación inequívoca del Homo americanus, definido por Octavio Paz como un “gigante fanático” que “no padece de soberbia”, sino que “es sencillamente un sin ley”. Pero la interminable “guerra contra el terrorismo” de Estados Unidos, que causó la muerte y el desplazamiento de millones de personas en el sur de Asia, Oriente Próximo y el norte de África y que no acarreó ningún castigo para sus defensores políticos y periodísticos, ya había puesto de relieve que la clase dirigente estadounidense recurría cada vez más a la fuerza bruta para mantener su hegemonía mundial. La prueba más llamativa de una dinámica global incontrolable de nihilismo es que, en Estados Unidos, los políticos, tanto demócratas como republicanos, y los periodistas, tanto progresistas como de derechas, siguen siendo aliados de un régimen explícitamente genocida en Israel.

Hoy puede resultar extraño que una sociedad de inmigrantes, tan profundamente definida (y limitada) por las necesidades sociales y psicológicas de los exiliados y los desarraigados, se considerara a sí misma un modelo —la ciudad sobre la colina— que el resto de la humanidad debía emular. Pero más extraordinario todavía es que gran parte de la población mundial aceptara sin más esa declaración.

Durante décadas, el sueño de la emancipación a través de la modernidad estadounidense capturó la imaginación política y moral de innumerables hombres y mujeres de todo el mundo. Estados Unidos se convirtió en una segunda patria para asiáticos y africanos, igual que París o Londres habían sido en otro tiempo las ciudades de adopción de muchos europeos y latinoamericanos.

Ahora hay millones de personas de todo el planeta en estado de shock al ver a Trump encabezando un movimiento de extrema derecha que se opone ferozmente en todo el mundo libre a la inmigración y desprecia toda posibilidad de humanidad común, justicia social o igualdad de derechos. No es exagerado decir que el descontento que está aflorando en todo el mundo respecto a Estados Unidos es seguramente un fenómeno más amplio y traumático que la desilusión de los románticos europeos del siglo XIX con la Francia revolucionaria o la pérdida de fe de mediados del siglo XX en el dios (comunista) que había fracasado.

Llevar a cabo una desamericanización del mundo rápida y profunda se ha convertido en un imperativo moral y existencial. Millones de personas seducidas por las tecnologías digitales estadounidenses porque les prometían la emancipación personal han sufrido la manipulación de la mente y el espíritu por la avalancha de desinformación. Incluso los criterios básicos a los que han recurrido los seres humanos durante siglos —el bien y el mal, la verdad y la falsedad— están desapareciendo. En todas partes, las personas se ven reducidas a juguetes de una clase dominante experta en trastocar los valores y convertir el delito en un acto loable y la mentira descarada en dogma.

Para escapar de nuestro aterrador abismo moral, debemos recuperar valores deliberadamente suprimidos en una sociedad de individuos competitivos construida sobre el modelo estadounidense, valores como la solidaridad, la compasión y el bien común. Es de suponer que este intento no va a contar con la ayuda de los beneficiarios del siglo americano, las clases políticas y mediáticas de Europa occidental, que son incapaces de romper su larga y lucrativa historia de amor con Estados Unidos. Las élites no están preparadas para diagnosticar el mal que ha provocado desde hace tiempo un espíritu social de codicia, miedo y rivalidad en sus propias sociedades. Tampoco pueden empezar a comprender la experiencia generalizada de indefensión intelectual y espiritual que vivimos hoy.

Por suerte, la necesaria desamericanización del mundo no dependerá de ellos. En las últimas décadas, las revoluciones democráticas y del conocimiento en Asia, Latinoamérica y África han dado a luz una sociedad civil de movimientos transnacionales. Las redes no estatales y muchos grupos de interés por encima de las fronteras han reunido a activistas preocupados por los derechos humanos, la pobreza, la justicia ecológica, la vivienda social y la igualdad de género, ya sea en la India o en el Amazonas.

Justo cuando empezaba a ser evidente que el sueño americano no era más que un sueño, dos papas sucesivos con experiencia en América Latina asumieron el liderazgo moral del mundo con sus encíclicas sobre el cambio climático, la pobreza y la desigualdad. La religión tradicional se ha tergiversado y convertido en una farsa en manos de sus beatos representantes estadounidenses, como J. D. Vance, o de un clero español que abraza a la extrema derecha. Aun así, para construir un orden social genuinamente igualitario, sostenible y justo y luchar contra problemas como el cambio climático y la inteligencia artificial, hace falta la sabiduría filosófica acumulada durante el largo pasado de la humanidad.

Por supuesto, son necesarias nuevas instituciones mundiales de coordinación económica y política. Pero la desamericanización requiere asimismo que cada persona cambie por completo su forma de percibir el significado y el marco general de su propia vida, su manera de actuar en la relación interdependiente con los demás y con el mundo natural. Ya tenemos claro que el mundo no puede sobrevivir a la fe nihilista de Estados Unidos en el individuo aislado de la sociedad, que consume el mundo de forma privada. Este es el verdadero significado del repentino y sorprendente fin del fin de la historia.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.