La NASA, el IRA y una crisis nerviosa, así fue el rodaje de ‘Barry Lyndon’, la película más infravalorada de Stanley Kubrick

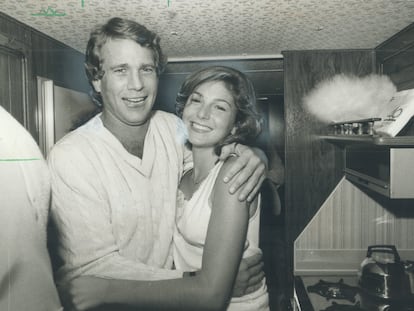

El drama histórico protagonizado por Ryan O’Neal y Marisa Berenson se reestrena 50 años después de un lanzamiento tan tormentoso como su rodaje.

A principios de los setenta, Stanley Kubrick tenía Hollywood a sus pies. Había encadenado tres trabajos de gran relevancia: Teléfono rojo, volamos hacia Moscú, 2001: Una odisea del espacio y La naranja mecánica. Sus obras, no exentas de polémica, habían impresionado a crítica y público. Era un autor diferente, una voz propia capaz de generar interés solo con su nombre, y Warner Bros. se frotaba las manos pensando en su siguiente proyecto que, como era habitual por su rechazo a la prensa, se mantenía en secreto.

Kubrick se había planteado contar la historia de Napoleón, pero el fracaso de Waterloo, producida por Dino De Laurentiis y protagonizada por Rod Steiger y Orson Welles, asustó a sus productores, que retiraron la financiación. Su siguiente idea fue adaptar La feria de las vanidades de William Makepeace Thackeray, aunque lo descartó por considerarlo inabarcable para un solo largometraje. La elección final combinó algo de ambas ideas: el voluminoso trabajo de documentación realizado para el proyecto de Napoleón y a Thackeray. Pero esta vez sería una obra menos conocida y más adecuada para la duración de una película: La suerte de Barry Lyndon, la historia de las andanzas de Redmond Barry, un pícaro arribista en el siglo XVIII. Un cazafortunas que se casa con una viuda adinerada para ascender socialmente. Una historia atemporal y universal.

Conociendo el perfeccionismo del director, se podía deducir que no iba a ser sencillo, pero acabó superando todas las expectativas. El rodaje se alargó durante ocho meses, el presupuesto se triplicó, el encargado de la dirección artística sufrió un colapso nervioso, el IRA obligó a cambiar la localización del rodaje y, finalmente, cuando aquella mastodóntica producción llegó a las salas, Pauline Kael, la reina de la crítica neoyorquina, fue implacable: “Es una película de sobremesa; bien podríamos estar en una proyección de diapositivas de tres horas para estudiantes de historia del arte”. No fue una opinión aislada. La opinión generalizada es que era tan perfecta formalmente como fría. El público tampoco se entusiasmó y el fracaso en taquilla fue notable. Aunque recibió siete nominaciones al Oscar, solo ganó en categorías técnicas que suelen considerarse “menores” y perdió los premios a Mejor Película y Mejor Director ante Alguien voló sobre el nido del cuco.

Cincuenta años después, la percepción es radicalmente opuesta; Barry Lyndon es unánimemente reconocida como una obra maestra y, para muchos, como Scorsese, un devoto, es la mejor película de Kubrick. Recientemente restaurada en 4K, se ha estrenado nuevamente en cines del Reino Unido y se ha vuelto a abrir un debate sobre su aportación a la historia del cine.

La primera sorpresa llegó con la elección del protagonista. Kubrick eligió a Ryan O’Neal. Era la pura imagen del rubio californiano de moda en los setenta. La revista Esquire lo había bautizado como “El jeque de Malibú” en un artículo demoledor que decía lo que muchos pensaban: que era un actor cuyas capacidades interpretativas nadie valoraba demasiado, tal vez porque durante más de 500 capítulos había sido el galán de la telenovela Peyton Place y para medio mundo sería siempre el protagonista de la edulcoradamente trágica Love Story. Ni siquiera que hubiese interpretado a una suerte de Cary Grant moderno en la deliciosa ¿Qué me pasa, doctor? había hecho que la crítica dejase de arquear las cejas ante él. Lo consideraban tan solo un guaperas, pero Kubrick lo tenía claro. “Era el mejor actor para el papel. Lucía perfecto y confiaba en que poseía una capacidad interpretativa mucho mayor de la que había demostrado en muchas de sus películas anteriores. En retrospectiva, creo que mi confianza en él estaba plenamente justificada por su actuación, y todavía no se me ocurre nadie mejor para el papel”, reveló el realizador al crítico Michel Ciment. En la elección también influyó que Warner, consciente de la dificultad de vender un proyecto que no se parecía al cine histórico que triunfaba en los cines, le había exigido que contratase a un actor taquillero.

También desconcertó la elección de Marisa Berenson como Lady Lyndon. Modelo y aristócrata, nieta de la diseñadora Elsa Schiaparelli y hermana de la también modelo y actriz Berry Berenson, esposa del actor Anthony Perkins, Berenson, definida por Yves Saint Laurent como “la chica de los años 70”, era una presencia habitual en las páginas de Vogue —y en la pista de Studio 54— y había lucido su etérea belleza en dos clásicos recientes: Muerte en Venecia y Cabaret. Kubrick llegó a Berenson a través de Stanley Donen, un amigo común. El director de Cantando bajo la lluvia los puso en contacto y Kubrick le ofreció el papel de Lady Lyndon. Aceptó sin dudar. “Cuando un gran director te dice ‘Quiero que interpretes un papel’, simplemente dices que sí. Sabes que tendrá su visión y que será extraordinario de una forma u otra”, reconoció a The Guardian. Tardó seis meses en conocerlo, tiempo suficiente para leer la novela y ser consciente del escaso peso que tenía su personaje. En su primer encuentro le quedó claro que a Kubrick le interesaba más cómo le sentaba el maquillaje y el vestuario que un papel sobre el que apenas le dio instrucciones. También percibió que era un perfeccionista, pero tras trabajar con Visconti y Bob Fosse, estaba graduada en realizadores con una visión propia. “Era perfeccionista, pero todos los grandes directores con los que he trabajado lo han sido. Hay que serlo para hacer películas extraordinarias”. Le sorprendió más su personalidad. “Era decididamente excéntrico: conducía muy despacio, usaba casco en su coche blindado y solo salía de su base en su condado natal cuando no tenía otra opción”.

El rodaje tampoco fue convencional para ella. Berenson se pasó tres meses en Irlanda “de guardia”, aunque nunca rodó ni una escena; a pesar de ello, Kubrick no la dejó irse a casa por Navidad. Cuando le preguntó, fue tajante: “No. Quizás te necesite mañana”.

El trabajo de los actores estaba condicionado por la decisión de Kubrick de rodar con luz natural, el principal hallazgo de la película. “La iluminación era preciosa. Rodábamos en castillos enormes y fríos con velas encendidas. Él rodaba con un objetivo muy sensible que grababa en la oscuridad. No podía moverme mucho porque, si no, me desenfocaba. Era muy restrictivo, pero para mí, Lady Lyndon era una mujer reprimida, así que fue perfecto”. Se suponía que el rodaje de la película duraría seis meses, pero terminó durando más de un año. “Simplemente me quedé en una burbuja” o más bien en un castillo que le había encontrado su amigo Peter Sellers para que se introdujese en el ambiente de la película, recuerda la actriz. “No vi la luz. No vi nada ni a nadie hasta que terminé la película”.

Hubo muchas circunstancias que alargaron el rodaje, una de ellas especialmente delicada. Según afirma Berenson, un día la producción se canceló y descubrieron que Kubrick se había ido a Londres en mitad de la noche tras ser amenazado por el IRA. Le habían dado 24 horas para abandonar el país. No tenía la certeza de que la amenaza fuese algo real, pero unos meses antes ya habían tenido que cancelar el rodaje a causa del conflicto armado. Tras casi un año de trabajo, localizaciones y permisos, hubo quien pensó que la película se iría al garete, pero no fue así; el rodaje se trasladó a Inglaterra, Escocia y Alemania.

Nada alargó tanto el trabajo de Kubrick como la decisión de rodar tantas secuencias como fuera posible sin recurrir a la luz eléctrica, el verdadero elemento diferenciador de Barry Lyndon. Algo que obligó al director de arte Ken Adam, con quien ya había trabajado en ¿Teléfono rojo? Volamos hacía Moscú, a encontrar interiores fieles a la época y cuyos dueños permitieran filmar con velas y cuidar que nada terminara dañado por el fuego o la cera derretida. Las velas fueron un dolor de cabeza, literal, para los actores, porque había tantas que consumían el oxígeno. Además, la costumbre de Kubrick de rodar varias veces cada escena obligaba al equipo a cambiarlas constantemente. Pero lo peor es que jamás se había grabado así y no había cámaras preparadas para el efecto que el realizador deseaba.

Tras varios experimentos fallidos, consiguieron un tipo de lente ultrarrápida desarrollada por Zeiss para que la NASA la utilizase en los alunizajes del Apolo. Un prodigio técnico que complicaba enormemente el montaje, tanto que, aunque Warner esperaba estrenarla en Navidad, tuvo que posponer un año la fecha. Pero el director tenía clara la estética que buscaba, una atmósfera que evocase los cuadros de paisajes de Antoine Watteau y Thomas Gainsborough y los interiores de William Hogarth, el pintor favorito de Thackeray. Durante más de un año había reunido una selección de mil cuadros que había utilizado como referencia para los distintos departamentos artísticos.

El realizador también prestó especial atención a la banda sonora en la que destaca la Zarabanda de Händel; Kubrick no quería música original. “Por muy buenos que sean nuestros mejores compositores de cine, no son un Beethoven, un Mozart o un Brahms. ¿Por qué usar música que es menos buena cuando hay tanta música orquestal excelente disponible del pasado y de nuestro propio tiempo?”, declaró.

El prodigio técnico que es Barry Lyndon se vio recompensado por la Academia: el director de fotografía John Alcott ganó el Oscar, al igual que la diseñadora de vestuario Milena Canonero; también Ken Adam y Roy Walker por su dirección de arte, un trabajo especialmente exhaustivo. No se construyó ningún decorado; todo se rodó en interiores reales, a veces de castillos en uso en los que no se podía restringir el paso a los visitantes. Ken Adam fue quien más sufrió las obsesiones de Kubrick. El director de arte supo los problemas que iba a afrontar desde el principio porque Kubrick quería encontrar localizaciones sin salir de su casa. “Así que montamos en su garaje una pequeña sala de guerra, con mapas en las paredes y alfileres por todas partes. Teníamos un ejército de jóvenes fotógrafos para ir a ver edificios y posibles localizaciones, y todas las noches mirábamos lo que habían hecho. Se entusiasmaba con una cama en particular o lo que fuera, con un toque voyerista. Pero teníamos fuertes discusiones porque yo decía: ‘No, eso es victoriano, pero la película está ambientada en la época georgiana”, reconoció. “Stanley era tan competitivo que compró casi todos los libros disponibles sobre arquitectura georgiana para poder discutir conmigo”. El trabajo era agotador. “Pasé semanas siendo perseguido por los campos por malditos toros. Me estaba volviendo loco, pero así era el carácter de Stanley: con todos sus miedos y ansiedades, era implacable”. Aquel trabajo extenuante lo mermó física y mentalmente. Acabó hospitalizado tras una crisis nerviosa. Kubrick le llamaba cada día y cuando volvió a casa le llamó para decirle que él sería el encargado de dirigir una segunda unidad en Alemania. “Esa idea me impactó tanto que tuve que volver directamente a la clínica y volver a ingresar”. Nunca más volvió a trabajar con Kubrick.

El rodaje estaba blindado, nadie sabía lo que pasaba en Inglaterra. Tal era el secretismo y su obsesión por el material que había rodado que cuando permitió que los ejecutivos de Warner viesen algo del material, les obligó a que pasaran cuatro días en un hotel. “Y no les permitieron hacer nada. No quería que sufrieran jet lag ni que estuvieran cansados”, afirma Berenson.

El perfeccionismo de Kubrick no finalizó tras el último golpe de claqueta. Antes del estreno envió una nota personal a cada proyeccionista de cada país en el que se iba a proyectar la película, dándoles instrucciones muy concretas sobre cómo debía presentarse su película. Para agudizar el secretismo, apenas concedió entrevistas. “Supongo que mi excusa es que la película no estuvo terminada hasta pocas semanas antes de su estreno y realmente no tuve tiempo para hacer entrevistas”, reconoció ante Michel Ciment. “Pero, siendo completamente sincero, probablemente se deba más a que no me gusta dar entrevistas. Siempre existe el problema de que te citen mal o, lo que es peor, de que te citen con exactitud y tener que ver lo que has dicho impreso”.

Para tormento del realizador, que según sus allegados no era inmune a las críticas, la respuesta de la prensa especializada británica no estuvo a la altura del esfuerzo. También le contrarió la actitud de O’Neal; el actor, decepcionado por el montaje final, criticó la película en la prensa. Hay quien insinúa que el motivo real fue que fue Marisa Berenson y no él quien ocupó la portada de la revista Time y en quien recayó toda la promoción. O’Neal se pasó años denostando aquel trabajo y afirmando que su carrera nunca se recuperó del todo tras ella. Según afirmaba, “Kubrick había cambiado la película por completo en el montaje y lo había hecho parecer un Hal superficial, despistado y oportunista, del siglo XVIII”. Lo cierto es que la interpretación tan artificiosa de ambos protagonistas es uno de los principales atractivos de la adaptación.

Berenson, sin embargo, la considera la obra más importante de su carrera. “No pasa un día sin que alguien hable de ella. Es realmente la película que más me ha marcado. Todo el mundo me asocia con Barry Lyndon”. Su salida de la crisálida en la que el director la había recluido había sido compleja. “Volver al mundo después de Barry Lyndon fue algo extraño. Estuve aislada de todo durante tanto tiempo. Stanley a veces me veía un poco melancólica porque no había vuelto a casa y me decía: ‘No tienes ni idea de lo que esta película va a suponer para ti”.

Años después, Kubrick reivindicó su obra y desdeñó las reseñas negativas. “Desde el principio, todas mis películas han dividido a los críticos”, afirmó consciente de lo divisivo de su trabajo. “Sin embargo, la opinión crítica posterior ha evolucionado hacia una visión mucho más favorable. En una ocasión, un crítico que había juzgado negativamente la película acabó incluyéndola, varios años después, en una lista de las mejores de todos los tiempos. Pero, por supuesto, la reputación duradera y, en última instancia, más importante de una película no se basa en las críticas, sino en lo que la gente dice de ella, si es que dice algo, a lo largo de los años y en el cariño que le tienen”. Que 50 años después haya vuelto a las carteleras corrobora lo que muchos supieron desde su estreno, que es la gran obra maestra de uno de los mejores directores de la historia.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma