Hacia la libertad

El camino a la democracia no fue fácil. Fueron años de miedo y resistencia al cambio. “El dictador murió en la cama y la dictadura en la calle”, resume Nicolás Sartorius

El rey Juan Carlos estaba preocupado, incómodo. En los últimos despachos semanales el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, notaba una actitud inhabitual en el jefe del Estado. Era 2006 y pasados los años, el gobernante socialista ha explicado que esa incomodidad del monarca se justificaba por la intención del Ejecutivo de empezar la discusión y tramitación de una ley de Memoria Histórica antes de que terminara 2007. El presidente le preguntó directamente qué ocurría: “Bueno, tú sabes quién me puso aquí”. Ese “aquí”, era en La Zarzuela, en la jefatura del Estado. El dictador Francisco Franco decidió que muerto él, la Monarquía se restauraría en la persona del príncipe Juan Carlos como rey de España. De la muerte de Franco hasta la elaboración de la Constitución de 1978 pocas cosas estaban escritas, salvo que los Borbones volverían a reinar, aunque con las funciones y prerrogativas que decidieron los partidos políticos —ilegalizados durante 40 años y que protagonizaron la Transición junto a personajes del régimen que apostaron por la democracia— y el empuje de la calle.

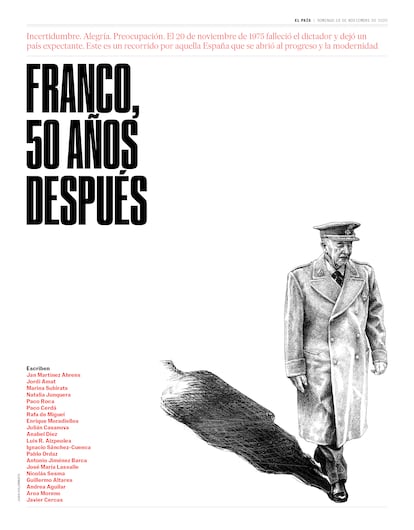

Han transcurrido cinco décadas desde la muerte del vencedor de la sangrienta Guerra Civil, a la que siguió una dictadura despiadada. Visto desde el presente, el pedregoso camino hacia la democracia estuvo salpicado de claroscuros, mucha tensión y miedo en los primeros años tras la muerte de Franco, sobre todo en los siete primeros. No hay lugar para la idealización de ese período, coinciden protagonistas y estudiosos. Hasta 1982, hubo violencia, un golpe de Estado fallido y fortísimas resistencias a que las libertades democráticas fueran una realidad en España. Europa empujó; la determinación de algunos exfranquistas, también; los partidos políticos de izquierda resultaron esenciales; pero fue imprescindible que miles de ciudadanos, organizados ya en los últimos años de la dictadura, continuaran arriesgando sus vidas y empujaran con su activismo a mucho más, cada vez más y más, en su demanda de la libertad.

Cuando Rodríguez Zapatero, el segundo presidente socialista de la democracia tras Felipe González (1982-1996), informó al Rey de que había llegado el momento de elaborar una ley en la que se reconociera a quienes habían sido represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura, se abrió un cajón que había estado herméticamente cerrado. Se conoció como Ley de Memoria Histórica y se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 26 de diciembre de 2007. Los predecesores de Zapatero, González y José María Aznar, ni habían tocado el asunto. Nadie en la derecha lo demandaba, y Felipe González sabía perfectamente que seguía siendo materia delicada. Lo primero era implantar el Estado de Derecho con la Constitución. González era consciente de los movimientos involucionistas. El golpe de Estado fallido del 23-F de 1981, y otro en ciernes en 1983, casi inmediatamente después de la victoria del PSOE en 1982, justificaban andar con pies de plomo. El franquismo no se resignaba a morir del todo, aunque sus Cortes hubieran votado su autoliquidación con la aprobación de la Ley de Reforma Política de 1976, ratificada en referéndum en 1977.

Un joven letrado de las Cortes, con la oposición recién aprobada, y claramente de izquierdas, en la línea del PCE, Diego López Garrido, tuvo el privilegio histórico de ser el alto funcionario asignado a la ponencia de la ley de Reforma Política. “Con la Ley de Reforma Política, llamada la octava ley fundamental, se destruyen las siete leyes fundamentales del franquismo”, un paso imprescindible para seguir adelante con el proceso democrático, recuerda López Garrido, actual director de la Fundación Alternativas.

El trabajo para lograr que la Transición saliese adelante empezó antes de que el dictador muriera en su cama el 20 de noviembre de 1975. Hay coincidencia plena en todos los testimonios y estudios realizados desde entonces en que la organización y el arrojo de muchos antifranquistas, moviéndose en la clandestinidad, fue esencial, aunque fueran una minoría.

El abogado laboralista y profesor universitario catalán Joan Coscubiela, un joven muy activo políticamente en la dictadura, no idealiza el tránsito hacia la democracia. Conoció de primera mano lo que ocurría en las calles, en las fábricas o en la universidad. “Hubo una lucha muy fuerte en los primeros años, en la que no participó demasiada gente. Los conflictos obreros fueron la punta de lanza con Comisiones Obresas muy extendido y UGT solo en algunas zonas de España”. No había un guion que seguir. No lo tenían los franquistas, ni los demócratas.

El maniqueísmo entre quienes envuelven la Transición en un halo casi mágico y quienes reniegan de todo lo que se hizo choca con las experiencias y los testimonios de quienes lo vivieron o lo han estudiado a lo largo de los años. Son muchos, además, los que han estado cronológica y activamente en las dos situaciones. “Muchos de los acontecimientos no estaban previstos por los franquistas ni por los que estábamos en la lucha”, apunta Coscubiela con una frase redonda: “Hubo un pacto de impotencias compartidas”.

“La democracia española no cayó del cielo”, se lee en las recientes memorias publicadas por Juan Carlos I. Y le dan la razón tanto López Garrido como Coscubiela, además de la actual presidenta del PSOE de Madrid, Francisca Sauquillo, y la politóloga y socióloga Cristina Monge. Aunque con esa frase el exmonarca pretende atribuirse gran parte del mérito, sirve a Sauquillo para añadir: “No cayó del cielo, vino de la tierra, de la calle, de la gente”. La abogada laboralista estaba allí. Fue detenida, perseguida y su hermano Javier fue asesinado. Terroristas de extrema derecha irrumpieron en un despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha de Madrid y tirotearon hasta la muerte a cinco personas.

A esos asesinatos, el 24 de enero de 1977, le siguió una multitudinaria manifestación como pocas se habían producido hasta entonces. Estos crímenes fueron uno de los momentos más peligrosos de la Transición. Hacía más de un año de la muerte del dictador y la extrema derecha, con pistolas en el cinto, estaba dispuesta a matar a izquierdistas y poner en jaque a la “tambaleante democracia”. Esta denominación del expresidente Zapatero, en una charla el lunes 3 de noviembre en el Ateneo, está justificada. Sauquillo recuerda: “Mi familia no sabía cómo iba a ser el entierro de mi hermano, éramos ilegales, todos los partidos lo éramos”, recalca.

Los datos de la violencia contra quienes se manifestaban por la democracia entre 1977 y hasta 1979, después de aprobada la Constitución, e incluso hasta 1982, son apabullantes. Un estudio que se publicará próximanente documentará hasta 100 asesinatos atribuibles a la ultraderecha en ese período, anuncia la dirigente socialista, que fue diputada y eurodiputada.

Entre 1975 y 1980 la actividad del Tribunal de Orden Público, el temido TOP, fue frenética, fruto de masivas redadas y detenciones de demócratas, añade Sauquillo, conocedora de primera mano de lo que ocurría en los tribunales. Eran los tiempos de “Tarancón al paredón”, que coreaban los extremistas de derechas contra el cardenal Vicente Enrique Tarancón, claramente abierto a una España democrática.

El reguero de sangre que dejó ETA en la Transición fue otro de los muros que se alzaban en el trayecto hacia la democracia. La banda terrorista asesinó a 340 personas entre 1976 y 1982, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad del Estado.

Fue una Transición dura y cargada de peligros, como sostiene Nicolás Sartorius, abogado y ensayista, presidente del consejo asesor de la Fundación Alternativas. Desde la muerte del dictador “tuvieron que transcurrir tres largos años de intensas luchas políticas y sociales en las que la represión continuó”. El 3 de marzo de 1976, la policía la emprendió a tiros en Vitoria contra obreros en huelga en defensa de sus derechos. La llamada “matanza de Vitoria” se saldó con cinco trabajadores muertos y más de un centenar de heridos. El dictador ya estaba muerto, pero la represión continuaba.

La extensión de las movilizaciones condujo hasta la Constitución de 1978, defiende Sartorius, diputado del PCE e IU con intervenciones memorables desde la tribuna del Congreso. Por su lucha política y sindical, en CC OO, fue detenido varias veces y encarcelado durante seis años. Sartorius ha coordinado también La conquista de la democracia, el documental de RTVE que conmemora el 50 aniversario de la muerte de Franco que rememora las fases represivas del franquismo y la acción en la calle.

Desde el estudio, y no por haberlo vivido por razones de edad, Cristina Monge tiene puntos de coincidencia con quienes sí vivieron la dictadura y la Transición. “La calle y el contexto europeo fueron claves para avanzar entre enormes dificultades”, refiere Monge, que apunta a algunas lagunas que dejó la Transición, sobre todo desde la perspectiva del funcionamiento del Estado autonómico, aunque los justifica por los obstáculos tan pronunciados que hubo que superar.

A la presión de la calle y a la ayuda de Europa, Diego López Garrido añade otros tres elementos esenciales. La oposición en la cladestinididad, previa a la muerte del dictador, resultó un entrenamiento imprescindible para lo que vino después. La posición de Adolfo Suárez al empujar la ley de la reforma política, para deshacer el régimen, con Torcuato Fernández Miranda, como impulsor decidido y eficaz, también ayudó. El tercer factor fue la posición del rey Juan Carlos. “No obstaculizó”, por lo que su pasividad vino bien, tanto como su posterior papel activo al desautorizar el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Coscubiela, exdiputado en el Congreso y en el Parlamento de Cataluña, reseña la evolución de algunos personajes de la Transición, cuyo aperturismo no fue tal en sus comienzos. “Se adaptaron”, afirma. También el rey Juan Carlos. “El monarca formaba parte de la estrategia de continuidad del franquismo; hubo un papanatismo juancarlista por el que se le permitió todo”, opina.

El gran pacto que significó la elaboración de la Constitución de 1978 tuvo pasos previos indispensables. El 3 abril de 1976 se produjo la unión de la Plataforma de Convergencia Democrática y la Junta Democrática de España, de la que nació la Platajunta, formalmente llamada Coordinación Democrática. La primera fue creada por el PCE, en 1974, y la junta lo fue por el PSOE en 1975. Esta unión creó un armazón sólido con pluralidad de fuerzas antifranquistas, con el único objetivo de devolver la democracia a España y actuar de interlocutor con el Gobierno aún franquista; también con el rey Juan Carlos, quien se autoerige como hacedor de la democracia en su libro de memorias, recién publicado en Francia y que verá la luz en España la primera semana de diciembre.

“El rey Juan Carlos no puede arrogarse para él solo un mérito que no tiene”, señala Cristina Monge, que sí le concede “haber interpretado adecuadamente” por dónde iban la sociedad y el resto de actores relevantes que participaron en este proceso. Quién puso más para avanzar y conseguir la democracia en España seguirá siendo objeto de debate, pero va afianzándose la certeza de que se necesitaron una pluralidad de mimbres, todos imprescindibles.

“La ruptura no fue posible, pero las movilizaciones impidieron que el franquismo continuara sin Franco”, concluye Coscubiela que, como López Garrido y Sauquillo, recalca el miedo que acompañó a muchos demócratas en los primeros ocho años de la Transición. El 23-F fue uno de esos momentos en los que muchos demócratas se vieron, durante unas horas de incertidumbre, en la cárcel o en el exilio.

No olvida Francisca Sauquillo la fecha del 3 de abril de 1976, cuando fue detenida en la puerta del hotel Palace de Madrid junto a otros compañeros de militancia de la ORT; ella era la única mujer. De allí, fue llevada a la cárcel de Yeserías. No era la primera vez que había sido apresada por “manifestación ilegal”, por orden del ministro del Interior de entonces, Manuel Fraga Iribarne. “El de la calle es mía”, apostilla la dirigente socialista madrileña en recordatorio de la significativa frase de Fraga cuando ocupaba la cartera de Interior. Menos de dos años después, el político gallego trabajaba en la misma mesa con algunos políticos susceptibles de ser detenidos con los parámetros de su ministerio tan solo unos meses antes. Juntos, redactaron la Constitución.

El día a día de lo que ocurrió tras la muerte de Franco mueve a Nicolás Sartorius a una afirmación categórica: “El dictador murió en la cama y la dictadura, en la calle”. No objeta la profesora Cristina Monge esa aseveración, pero se sitúa en el presente y en el futuro. En los años 80 y 90 aún era pronto para empezar un relato compartido de la historia del franquismo; ahora cree que ya es posible. “Los procesos de memoria los hacen los nietos y ellos están llegando ya”; 50 años después de la muerte del dictador.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.