Cuando los niños se mueren de hambre: cómo el arte refleja la barbarie

Desde Goya hasta las fotografías actuales del conflicto en Gaza, las artes visuales han denunciado el uso del hambre como arma de guerra

Ollas, cubos, tazas. Recipientes que se agolpan estos días en nuestras pantallas, que casi traspasan el cristal y nuestras conciencias con sus movimientos nerviosos, con sus colores desteñidos, con sus tamaños hiperbólicos. Comparados con las pequeñas manos que a menudo los sostienen, reclamando comida, estos improvisados contenedores de alimentos subrayan, más si cabe, la desmesura del hambre en Gaza. Pero, como nos interpela Goya desde una de sus célebres imágenes de los Desastres de la Guerra (ca. 1810 – 1820), ¿De qué sirve una taza?

El contenido insuficiente de ese recipiente sirve en la estampa como respuesta elocuente a la pregunta retórica. Situada en el centro de la imagen, la taza representa un poderoso símbolo de la hambruna que asoló España durante la Guerra de la Independencia, especialmente entre 1811 y 1812. En torno a ella giran con expresión de abatimiento varias mujeres y el cadáver de un niño para el que la ayuda llega demasiado tarde. El coyuntural auxilio tampoco reconforta a los que sobreviven, pues saben que aquello que los mantiene con vida puede convertirse también en su veneno. Como recuerda otra estampa de la serie, Gracias a la almorta, esta leguminosa se convirtió durante la contienda en el único sustento de muchos, pero también en un cruel modo de prolongar su sufrimiento. Frente a las insuficientes cosechas de trigo, que a menudo eran requisadas por el ejército francés, esta legumbre se convirtió, en forma de gachas, en el único ingrediente de la dieta de miles de personas. Sin embargo, el consumo excesivo de la almorta acarreó graves consecuencias, como el latirismo, una intoxicación crónica que provocaba parálisis espástica y graves problemas de crecimiento en los niños.

Con estas y otras estampas de la serie, Goya desterró los modelos tradicionales en la representación de la guerra y sus víctimas, basados a menudo en el heroísmo y la grandiosidad, presentes incluso en obras coetáneas sobre el mismo tema, como El año del hambre de Madrid (1818) de José Aparicio. Frente a ellos, el artista de Fuendetodos dejó asentado un modelo estético que, apoyado en la dureza visual del aguafuerte y en las formas expresionistas, eliminaba cualquier atisbo de romanticismo asociado a la guerra. Pero, tan importante como las técnicas y las formas, fue su novedosa reflexión artística sobre los estragos de una guerra más allá de la muerte violenta. A la luz de sus tenebrosos dibujos, Goya dejó al descubierto un arma mucho más mortífera que las balas en un contexto bélico: el hambre.

Nuevas guerras, nuevas imágenes de denuncia

Lejos de ser un motivo artístico aislado, las artes visuales del siglo XX fueron uno de los lenguajes más potentes para denunciar esta barbarie a través de dibujos, carteles o fotografías en los numerosos escenarios bélicos de ese siglo. La Alemania de la Primera Guerra Mundial fue sin duda uno de los primeros escenarios y los artistas del expresionismo alemán denunciaron a través de sus obras la inanición del pueblo como forma de aniquilarlo sin utilizar armas.

Entre ellos, sobresalen los dibujos de la artista Käthe Kollwitz, que, en la estela de Goya, representó los estragos del hambre sobre la población alemana durante y después de la guerra, incidiendo en el grupo más vulnerable: los niños. Obras como la dramática litografía ¡Pan!, en la que unos críos piden desesperados a su madre abatida tan elemental comida, y especialmente el cartel ¡Los niños alemanes se mueren de hambre! (1923), protagonizado por unos menores hambrientos que sostienen unos cuencos vacíos, volvían a denunciar un método de exterminio silencioso, menos ostentoso que los tanques o los submarinos que se estrenaron en la Gran Guerra, pero no por ello menos mortífero.

Otro de los escenarios en los que el hambre se usó con fines represivos durante el periodo de entreguerras fue sin duda Rusia. De ello nos habla Hunger, el proyecto que la artista ucraniana Yona Tukuser lleva realizando desde 2009 y que nació del descubrimiento de una fotografía de rusos vendiendo pasteles hechos con carne humana durante la llamada hambruna de Povolzhye (1921). Una terrible práctica que se repetiría en la llamada Gran Hambruna (1932-1933), también conocida como Holodomor, llevada a cabo por Stalin en Ucrania y considerada por muchos el primer genocidio metódico que utilizó los alimentos como arma contra la población. Se estima que, como consecuencia de ella, 10 millones de personas murieron de inanición.

La fotografía como testimonio visual del hambre

Sin apenas tiempo para curar heridas, dos nuevas contiendas mostraron en las siguientes décadas la crudeza del hambre en los conflictos bélicos. Para su denuncia en el campo de las artes visuales, se sumará el medio por antonomasia desde entonces para la representación de la guerra y sus consecuencias: la fotografía.

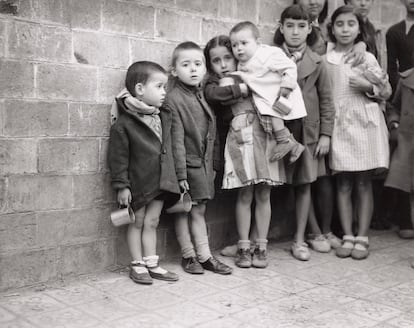

La guerra civil española atrajo a numerosos fotógrafos extranjeros, como Robert Capa o David Seymour, fascinados por un conflicto que funcionaba como banco de pruebas político y militar. En el frente y en la retaguardia, estos autores, junto a fotógrafos españoles como Agustí Centelles o Alfonso Sánchez Portela, capturaron la carestía, no solo como una consecuencia, sino como una herramienta de guerra deliberada. Porque, como señala Alba Nueda Lozano en el libro El hambre como arma. Escasez republicana en la guerra civil (1936-1939) (Comares, 2024), la falta de alimentos no fue solo una consecuencia del conflicto, sino una estrategia para desmoralizar y debilitar al enemigo. Un buen ejemplo de ello fue el lanzamiento de bolsas de pan blanco desde aviones del bando sublevado sobre Madrid en 1938, acompañadas de mensajes como “En la España Nacional, Una, Grande y Libre, no hay un hogar sin lumbre ni una familia sin pan”.

Estas y otras prácticas sirvieron para anticipar formas aún más sistemáticas de represión durante la Segunda Guerra Mundial. Como han demostrado autoras como Lizzie Collingham o Helene J. Sinnreich, el control de los alimentos durante el mayor conflicto bélico del siglo XX fue una de las principales preocupaciones de ambos bandos. Y si en un escenario esto se hizo evidente, este fue el de los campos de concentración, donde la inanición se convirtió en una estrategia organizada y sistemática. Por ello no resulta extraño el hondo impacto que causaron en la opinión pública mundial las imágenes que la fotógrafa norteamericana Margaret Bourke-White realizó en 1945 para la revista Life sobre la liberación de los campos de concentración nazis.

La delgadez extrema de los cuerpos o la mirada perdida de uno de los presos que descansa junto a su cuchara vacía, como un precario hilo metálico que le conecta a la vida, resuenan hasta nuestros días en las miles de imágenes que han denunciado desde entonces esta execrable práctica en todos los conflictos.

Imposible olvidar la polémica fotografía que Kevin Carter publicó en los años noventa, en medio de la guerra civil sudanesa, de una niña desnutrida y amenazada por un buitre, o más recientemente, la instantánea de Ahmed el Arini que reveló la actual tragedia de la muerte infantil por falta de alimentos en Gaza. Un último eslabón de esta denuncia a través de la imagen se encuentra en la exposición de fotografía que podrá verse en el Museo Thyssen-Bornemisza bajo el título Gaza a través de sus ojos. Como en los aguafuertes de Goya, veremos en la muestra ollas, cubos y tazas que sirven para salvar vidas, pero también para que, grabados en nuestras conciencias, ya no podamos dejar de verlos aunque intentemos, nuevamente, cerrar los ojos.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.