De los banquetes romanos a la opulencia de Warhol: la fiesta no se acaba nunca

La investigadora Carmen Morán explora en un ensayo el poder subversivo y catártico de las celebraciones y repasa las más memorables de la historia

No hay verano sin fiesta. Hay algo en el calor, o en la pausa del trabajo, que nos arrastra a ese ritual de despilfarro y excesos: de música, alcohol, baile, conversaciones. Son momentos puramente ociosos, sin utilidad práctica, pero que conservan en su médula una esencia de catarsis, de subversión y, parece contradictorio, de descanso. Una ceremonia única por su cualidad transitoria, pero eterna porque se repite desde el principio de los siglos. El ser humano es el animal que celebra. El valor de ese acontecimiento lo retrata Carmen Morán, investigadora y catedrática de Literatura española en la Universidad de Valladolid, en el libro La belleza de las fiestas (Eolas). Además de defender el carácter elocuente del festejo, Morán describe ocho de las más memorables fiestas de la historia: desde los banquetes romanos hasta la opulencia del Warhol más fiestero, pasando por las representaciones literarias más famosas.

Antes de adentrarse en ese recorrido, conviene preguntarse qué es la fiesta. “La belleza de esto está en que nos convertimos algo entre el animal y el dios. Porque en el trance de la fiesta somos, o creemos ser, siquiera efímeramente, más jóvenes, más bellos, brevemente inmortales, igual que dioses jugando a ser humanos”, cuenta la autora resumiendo su texto. Por un lado, se zorrea, se perrea, se hace el bestia o el mono, haciendo gala de la condición animal. Pero esa misma posición nos sitúa en una tendencia permanente a exceder nuestra propia naturaleza e ir más allá. Y todo eso se logra, dice Morán sin matices, gracias a los excesos: “En la comida, en la bebida, en las drogas, en el sexo, en los decibelios de la música, incluso en el derroche”.

El exceso no es un accidente, es parte de la esencia del festejo. “Hay una cosa que me llama mucho la atención y es que la narración de las fiestas, que es prácticamente un género literario, tiene unos tópicos que se cumplen siempre. No puede faltar nunca la enumeración de todo lo que se despilfarró en una fiesta. No sé cuántos cubiertos de plata, no sé cuántas bolsas de confeti, nos bebimos no sé cuántas botellas. Esto se cumple desde narraciones de fiestas del siglo XIV hasta cuando cuentas tú cómo te lo has pasado este verano y las botellas de vino que te bebiste con tus amigos”, cuenta la autora. Es un descontrol, sin embargo, que tiene su propio orden: el carnaval se celebra de un modo, las fiestas de la Paloma de otro, y una boda no se parece a un cumpleaños. “Es un proceso de ordenado descontrol”, subraya Morán. Y aunque las formas han cambiado, la esencia con los años se mantiene inalterable.

Los romanos lo hicieron primero

Si alguien sabía celebrar bien eran los antiguos romanos. Tenían muy claro el placer de un buen banquete, con manjares refinados, vinos y una buena conversación. “La mejor y más divertida descripción de un banquete romano la encontramos en El banquete de Trimalción”, cuenta Morán, un extenso pasaje incluido en El Satiricón. El personaje ficticio en cuestión, un nuevo rico de entonces, “un liberto venido a más”, despliega los más extravagantes lujos para exhibir su fortuna y demostrar que pertenece a esa clase social en la que no ha nacido. Todo es una puesta en escena para impresionar, un exceso que, curiosamente, convive con la naturalidad del anfitrión, que anima a sus comensales a no reprimir sus gases. “Es una fiesta imaginaria, literaria, pero de las que habría miles. Yo pensaba, bueno, esto en los años ochenta, noventa, lo hizo Jesús Gil. Fueron las fiestas de jacuzzi en Marbella. Y en la actualidad son los eventos privados. No hay ninguna diferencia”, explica la profesora.

Aquello se traslada, casi de forma calcada, a las páginas de El gran Gatsby, la novela de Francis Scott Fitzgerald, también llevada múltiples veces al cine. La historia del autor estadounidense —fiestero también— es el epítome de la fiesta moderna y, sin embargo, tan similar en esencia a la de Trimalción. Tanto que el autor consideró titular su libro Trimalción o Trimalción en West Egg. Un paralelismo para narrar el despilfarro y el vacío existencial de los años 20. Las fiestas del misterioso Jay Gatsby, como la del antiguo romano, son un despliegue de música, baile y bebida, un escenario para que los jóvenes de la alta sociedad de Long Island puedan olvidar la insensatez de la Gran Guerra.

Y es que, sigue la autora del ensayo, la fiesta, al menos en algunos contextos, “es una demostración de poder”. La idea la comparte María Pilar Panero García, profesora de antropología y directora de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición de la Universidad de Valladolid. La celebración organizada, además de “propiciar la subversión, la heterodoxia en un mundo en el que todo se va homogeneizando, legitima las estructuras de poder”. Por eso abundan en los libros de historia referencias a diversas celebraciones organizadas por monarcas. Morán cita una en su texto: los fastos por el nacimiento de Felipe IV en Valladolid en 1605. Aquello fue un evento de proporciones épicas que convirtió la ciudad en un teatro del mundo. Durante días, la corte, la nobleza y el pueblo se unieron en un torbellino de procesiones, juegos de cañas y toros, y representaciones teatrales. La crónica de estos fastos fue inmortalizada en dos obras clave: una relación anónima que se cree que pudo haber contado con la participación de Cervantes, y la Fastiginia del portugués Tomé Pinheiro da Veiga.

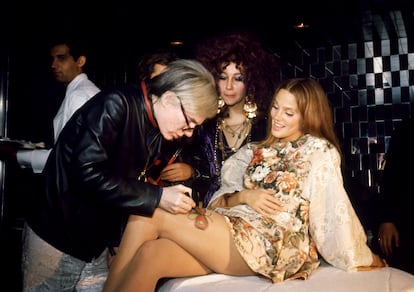

Pero ya sin monarcas —al menos no como los de antes—, el despilfarro no ha pasado de moda. Basta con mirar a Andy Warhol y su estudio, The Factory, que se convirtió en el epicentro de un circo plateado, un lugar sucio pero lleno de brillo, envuelto en papel de aluminio. Cuesta elegir una sola de las fiestas del eterno fiestero del siglo XX, pero la autora lo hace: la famosa fiesta de las 50 personas más hermosas del mundo, ese Big Bang de la contracultura de los años sesenta del siglo pasado, en la que no recibir invitación significaba la defenestración de la élite cultural de la época. Su musa Edie Sedgwick, Judy Garland, Montgomery Clift, Tennessee Williams, Brian Jones, Rudolf Nuréyev y el poeta Allen Ginsberg fueron algunos de los asistentes a la reunión.

El exceso invita a la catástrofe

Con todo, nunca falta el rasgo revelador que devuelve a la realidad y a la condición mortal. El borracho de turno que hace despropósitos, alguno que pelea o que llora. Las fiestas no siempre terminan bien. “El banquete de boda de Piritoo e Hipodamía, por ejemplo, terminó como una batalla campal entre centauros y lapitas: los primeros, borrachos, no pudieron reprimir su mitad animal”, escribe Morán. Tampoco la celebración de Vaux-le-Vicomte. El superintendente de finanzas de Luis XIV, Nicolás Fouquet, un hombre hecho a sí mismo, quiso construir un palacio repleto de lujos, un sueño que se hizo realidad gracias a los mejores talentos de la época. Fouquet no escatimó en gastos y el 17 de agosto de 1661 celebró una fiesta para agasajar a Luis XIV que fue deslumbrante. Pero el exceso fue demasiado. Al menos eso debió de pensar el Rey Sol, cuya residencia era mucho menos impresionante. Diecinueve días después, Fouquet fue detenido y acusado de malversación de fondos. Su destino fue la prisión perpetua. Aquello fue el germen de Versalles, el palacio que el Rey construiría para superar la afrenta de su ministro y para recordarle a todos quién era el verdadero soberano.

Otras celebraciones rondan las páginas del libro de Morán: el baile blanco y negro de Capote, la última fiesta del mítico Studio 54, el Gran Baile del Palacio de Invierno de 1903. Todas con sus atractivos particulares. Pero en esto, como en las fiestas mismas, hay un reto inexorable: hay que saber cuándo marcharse. “Hay un minuto de oro que es en el que tienes que irte, un poco como Cenicienta. Si te vas un minuto antes te pierdes lo mejor, si te vas después llega la decadencia”, cuenta Morán. Y ese arte de desaparecer, de “salir sin ser sentido, y que de pronto alguien nos eche de menos antes de que todos nos echen de más”, da para otro libro.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.