Cuando Julio Cortázar se atrevió a ser Julio Cortázar

El autor de ‘Rayuela’ dejó de firmar sus textos con seudónimo y abandonó la docencia para centrarse en escribir durante su estancia en la ciudad argentina de Mendoza hace 80 años

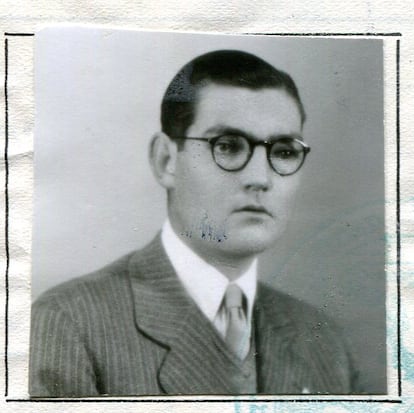

Aún faltaba un tiempo para que pusiera a Oliveira tras el rastro de la Maga en Rayuela, su novela más famosa. En el invierno austral de 1944, Julio Cortázar era un joven larguirucho, lampiño y repeinado que estaba a punto de cruzar la treintena. Acababa de aceptar el encargo de impartir tres cátedras de literatura en la recién creada Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), en Mendoza, Argentina, al pie de los Andes. Hasta entonces, había firmado un poemario, Presencia, bajo el seudónimo de Julio Denis, que también estampaba en sus libros y cartas. Año y medio después, dejó el puesto, abandonó definitivamente la docencia y sepultó a Julio Denis bajo su verdadero nombre. A principios de 1946, se justifica en una carta a su alumna mendocina Dolly Lucero: “¡Yo quiero ser escritor, no profesor!”.

El escritor y periodista mendocino Jaime Correas documentó el paso por su ciudad del autor de Todos los fuegos el fuego en el libro Cortázar en Mendoza. Un encuentro crucial (Alfaguara, 2014). Desde una cafetería del departamento de Godoy Cruz, próxima a una de las residencias que ocupó Cortázar, Correas explica a EL PAÍS la importancia de esta etapa en la carrera literaria de Cortázar. “Cuando llega, ya ha publicado algún cuento con seudónimo y tiene entre manos un libro” que luego destruirá. En ese momento, el autor que después se convertiría en una de las máximas figuras del bum latinoamericano de los sesenta ha impartido clases en dos ciudades de la provincia de Buenos Aires, Bolívar y Chivilcoy. “El ambiente universitario” y la amistad que entabla “con el artista Sergio Sergi y su mujer, Gladys Adams”, le descubren “un universo cultural” con el que nunca se había cruzado antes. “Aquí es donde termina de decidirse sobre ser escritor y viajar a Europa”, asegura Correas. Se percibe incluso en “el tono de su correspondencia. Antes de Mendoza es muy formal, pero después se convierte en un cronopio”.

Cortázar recibe la propuesta de trasladarse a Mendoza “de forma casual”, cuenta Correas. En una librería de Buenos Aires, su amigo Guido Parpagnoli, profesor de la UNCuyo, le ofrece impartir la cátedra de Literatura Septentrional y otras dos de Literatura Francesa, a pesar de que el joven profesor carece de título para ello. En la “bella ciudad, rumorosa de acequias y de altos árboles”, según la describe por carta a su amiga Mercedes Arias, Cortázar descubre un entorno que, según le apunta en la posdata, le pareció “que entraba en Harvard, o Cornell”. Las lecciones que imparte también le satisfacen. A su amigo Julio Ellena de la Sota le manifiesta que se divierte “enormemente” zambullendo a sus alumnas “en Rimbaud, en Valéry, en Nerval”, en Baudelaire y Lautréamont. “Estas gentes tienen aún mucha montaña en el espíritu; yo vengo cruelmente a quitarles la inocencia, esa que Rimbaud defendía con tan atroces blasfemias que hacen sonrojarse a veces a mis alumnos”, sentencia.

Sacrificios necesarios

En conversación por correo electrónico, el profesor titular de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Zaragoza (Unizar), Daniel Mesa, apunta que las “tareas profesionales previas” de Cortázar en Bolívar y Chivilcoy “eran vistas como sacrificios necesarios que interferían con la vocación literaria y debían ser superados”. “El trabajo universitario en Mendoza”, prosigue Mesa, “supuso un paso importante para la superación de esa contradicción, por cuanto acercaba el objetivo de la docencia a sus verdaderos intereses literarios”. “Cortázar llega en un momento germinal de la universidad, creada en 1939 y con una gran impronta humanista”, ratifica Gustavo Zonana, catedrático de Teoría y Crítica Literaria en la UNCuyo. El campus mendocino “se nutre de gente prestigiosa”, como los españoles Claudio Sánchez Albornoz o Joan Corominas. También conoce allí a Daniel Devoto, músico y escritor con el que compartirá generación literaria.

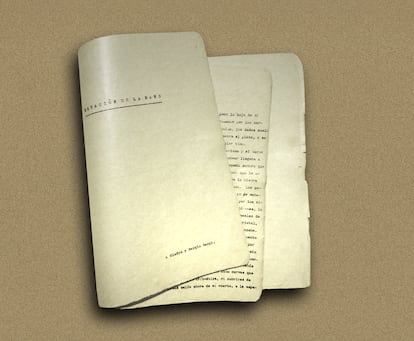

Con Presencia (1938), un poemario “de factura totalmente clásica, con sonetos de estructura mallarmeana”, según Zonana, “Cortázar forma parte de la generación romántica del 40, junto a Alfonso Sola González, Eduardo Jonquières, Juan Rodolfo Wilcock, César Fernández Moreno o Daniel Devoto, un fenómeno que se replica en toda Latinoamérica”. En Mendoza “se vincula a poetas de su misma línea, como Américo Calí o Abelardo Arias, que participan de los movimientos culturales mendocinos, en el que destacan revistas como Égloga o Pámpano”, continúa. “Aquí publica La urna griega en la poesía de John Keats en la revista de Estudios Clásicos de la UNCuyo o su cuento Estación de la mano en Égloga, junto a piezas de Fernández Moreno, Carlos Alberto Álvarez, Devoto y Calí”. Firma ambos textos como Julio F. [de Florencio] Cortázar. “Los integrantes de este grupo no son solo profesores o creadores, también son promotores culturales que dirigen y editan revistas y que traducen obras y autores que representan su particular canon literario”, subraya Zonana.

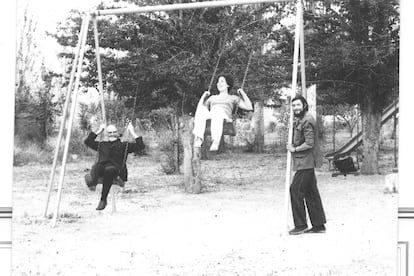

Pero, a juicio de Correas, la auténtica transformación de Cortázar la determina la redacción, durante unas vacaciones en 1946, de su cuento Casa tomada. “Ese texto lo mecanografía Gladys, la mujer de Sergio Sergi”, en la casa del escritor Alberto Dánao en Lunlunta, donde Cortázar tiene su pandilla más afín. El relato iba a formar parte de La otra orilla, un libro que se publicó póstumamente, pero apareció primero en solitario en la revista Los anales de Buenos Aires, dirigida por Borges, y luego en su primer libro de narrativa, Bestiario (1951). “Casa tomada es un cuento fundacional”, afirma Mesa, “da un tono que se mantendrá durante la década de los cincuenta, seguramente hasta El perseguidor”, que aparece en Las armas secretas (1959) y es otra de sus obras más emblemáticas. Ambos revelan “el contraste entre dos modelos narrativos: el relato desde un ambiente cerrado y enrarecido frente a la presentación de un mundo al que un observador externo no puede acceder”.

La expansión del peronismo y los manejos por controlar la UNCuyo, una disputa en la que “Cortázar no se siente cómodo en ninguno de los dos bandos y se declara independiente del lado de los alumnos”, según Correas, alejan al escritor de Mendoza, ciudad a la que volverá en 1948 y en 1973, para visitar a Sergi. Su huella aparecerá en Bestiario, en La vuelta al día en 80 mundos, en Imagen de John Keats, incluso la menciona en Rayuela. De allí pasa a Buenos Aires, donde se gradúa como traductor, se integra en el mundo literario porteño y conoce a Aurora Bernárdez, su primera esposa, con la que se establece en París. En Un tal Lucas (1979) recordará sus salidas hacia la turística Potrerillos, hacia la fronteriza Uspallata, puerta del Aconcagua: “Del país me queda un olor de acequias mendocinas, los álamos de Uspallata…”. “Le encantaba perderse en la montaña”, sentencia Correas.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.