Cuando la cruz se transformó en espada: los templarios y otras órdenes militares que pelearon contra los musulmanes en la Península

Un curso sobre el románico muestra el poco conocido legado en España de las milicias religiosas que combatieron por el cristianismo y los mitos que las envolvieron

Matar o no matar. Ese era el dilema hace 900 años. En 1120, el papa Inocencio II traspasó una línea roja al autorizar el nacimiento en Jerusalén de la Orden del Temple ante la amenaza a la cristiandad de los musulmanes. Esto suponía que un religioso —ojo, frailes, no monjes— pudiera manchar sus manos de sangre enemiga. “Ante la necesidad se había formulado la idea de una Iglesia militante, en la que sus hijos podían movilizarse con las armas contra los infieles”, explica por teléfono Carlos de Ayala Martínez, catedrático de Historia Medieval de la Universidad Autónoma de Madrid. “Matar no te condenaría porque obedecerías a Dios”.

Esta cuestión había surgido a raíz de la primera Cruzada, en 1095, la campaña militar para recuperar territorios perdidos ante el islam. “Aunque se conquistó Jerusalén en 1099, la situación era muy frágil, se necesitaba un compromiso más fuerte”, añade. Además, había otra frontera en Europa amenazada por el infiel: la península Ibérica. Por eso aquí se crearon sus propias órdenes militares, como la de Calatrava, en 1157, o la de Santiago (1170).

“Antes de estas se asentaron en la Península los templarios, también los caballeros de la Orden del Hospital y, algo menos, la Teutónica”, explica De Ayala, uno de los expertos que han participado el último fin de semana de julio en un curso de claves del románico, titulado Arte y milicia: el legado de las órdenes militares en España (siglos XII-XIII), celebrado en Aguilar de Campoo (Palencia) y organizado por la Fundación Santa María la Real, que invitó a este periódico. Estos cursos, dirigidos por el historiador del arte Pedro Luis Huerta Huerta, han cumplido su 26ª edición y cada año reúnen alumnos en dos convocatorias. Además, la Fundación publica un libro con las ponencias.

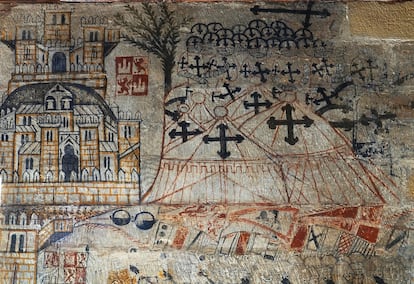

“Los templarios estuvieron muy presentes en Aragón y Portugal, la Orden del Hospital o de San Juan, en Castilla y León. Tras un primer momento cuando llegaron, empezaron pronto a nutrirse de caballeros españoles”, dice De Ayala. Una importante diferencia de las órdenes de la Península respecto a las foráneas “es que estaban condicionadas por los reyes, no por el Papa, lo que ocasionó roces con este”, añade este autor de más de 200 artículos sobre órdenes militares. Estas milicias religiosas las formaban hombres, principalmente los llamados “freires caballeros”, que participaron en numerosas batallas en la Península. En unas perdieron estrepitosamente, como Alarcos (1195), y en otras ganaron, como las Navas de Tolosa (1212) y la decisiva batalla del Salado (1340).

“Estos caballeros tenían que ser como mínimo hidalgos, de la nobleza inferior, y eran frailes, por lo tanto, con vida activa en la sociedad, no vida contemplativa, como los monjes”. Debían haber cumplido al menos 17 años. “Cuando ingresaban se les entregaba un trozo de pan, ropa, caballo y armas. Al principio les guiaba el ideal religioso, dar la vida por los demás, pero con el tiempo fueron patentes otros ideales, como la fama”. Sus miembros estaban sujetos a los votos de obediencia, castidad y pobreza individual, aunque estos dos últimos “se fueron relajando con el tiempo”. También oraban. El profesor De Ayala señala que está documentado que los caballeros de la Orden de Calatrava “debían rezar 267 padrenuestros al día”.

Para los díscolos había castigos. En la Orden de Montesa (Valencia) se ordenaba que si un caballero hería a otro, “fuera encerrado con grilletes hasta que el maestre [quien mandaba en la orden] tuviera misericordia de él”. La falta de humildad se castigaba “comiendo en el suelo y sin poder espantar los perros, gatos o pájaros que se les acercasen”. Mientras que la expulsión o la prisión perpetua era para los que caían “en la fornicación continua, la sodomía, el concubinato o la traición en el campo de batalla”.

A pesar de esta peliaguda realidad, numerosos mitos se crearon sobre las órdenes. “Los templarios se llevan la palma, han sido maltratados por la literatura comercial porque se ha dicho que era una orden esotérica”. Para De Ayala, el peor ejemplo son las novelas de Dan Brown (“se inventa todo”). “El problema de los templarios fue su proceso, que acabó con su disolución en 1312. Se les acusó de unos tópicos no probados, como la idolatría y la sodomía. En realidad, quería acabar con ellos el rey de Francia”. En España fueron los Reyes Católicos los que descabezaron las órdenes para ponerlas bajo su mando.

No hubo solo órdenes militares de hombres. La doctora en Historia Medieval María Ferrer-Vidal disertó sobre las formadas por mujeres, las llamadas freilas. “Llegó a haber unos 30 conventos de este tipo en Europa —con unas 200 mujeres en total—. La mitad de estos centros estaba en la Península porque aquí teníamos nuestra propia cruzada”. Por desgracia, quedan en pie pocos restos materiales de estas construcciones.

“El papel de las freilas era rezar para que sus plegarias lograran que los caballeros triunfasen en sus batallas. Hay que imaginarse a estas mujeres elevando al cielo las mismas oraciones a la misma hora en todos esos monasterios”, agrega. Las de la orden de Santiago rezaban al menos 90 padrenuestros al día.

Económicamente, fueron importantes porque “al estar en la retaguardia acumulaban territorios que no requerían defensa y que podían dedicar, por ejemplo, a la trashumancia”. Ferrer-Vidal explica que para estas féminas ingresar en esos monasterios “daba prestigio, aunque había muchas que estaban allí por ser viudas de freires”. Ella ha estudiado especialmente el monasterio de Santa Eufemia de Cozuelos (Palencia), visitado en el curso, del que solo queda la iglesia. Fue el primero femenino en España de la orden de Santiago.

Las freilas “vestían un tejido sencillo, con los colores monásticos (blanco, negro, pardo…) y llevaban bordado en él el emblema de su orden". En cuanto a su aspecto, debían llevar “el cabello corto y oculto, y estaba prohibido el maquillaje y depilarse las cejas”.

Sobre las iglesias que se levantaron en estos monasterios especiales habló Javier Martínez de Aguirre, catedrático de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid, que se preguntó quién estaba detrás de estos complejos religiosos, tanto en su financiación como a la hora de dedicir cómo se construirían y su iconografía. En una parte significativa las responsables fueron mujeres. Así, citó el llamativo caso de las tres hermanas Ramírez, que a finales del XII ordenaron construir cada una un hospital con iglesia que entregaron a las órdenes en localidades de Navarra y La Rioja.

Martínez de Aguirre se centró en los reinos de Castilla, León y Navarra, y en las órdenes de Tierra Santa (el Temple, Hospitalarios y Santo Sepulcro) para contar que “la mayor parte de los edificios que levantaron tenían una ambición arquitectónica limitada”. No obstante, destacó algunos ejemplos, como la iglesia de la Vera Cruz, de Segovia; el monasterio de San Juan de Duero, en Soria, con su conocido claustro, “que evoca el Santo Sepulcro de Jerusalén”; o la iglesia de la Magdalena de Zamora, “por sus dimensiones y ornamentación”. Fueron lugares excepcionales porque estaban destinados como “enterramiento privilegiado para las mujeres de esa clase”.

Pero si hay una construcción asociada a las órdenes militares son los castillos. David Gallego Valle, profesor de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha, trabaja en excavaciones sobre estos institutos religiosos, especialmente sus fortalezas, de las que, dijo, hubo dos tipos: “Los castillos-convento, que tenían su iglesia, su refectorio...”, y los “castillos-casas de la encomienda”, que además de lo anterior, “administraban grandes territorios”. “Eran más señoriales y disponían de almacenes”.

La mayoría de estos castillos se ubicaron “en Aragón y La Mancha, aunque también los hubo en el sur de Extremadura y norte de Huelva”. Sorprendentemente, lo habitual fue que las órdenes militares no levantasen sus castillos, sino que aprovechaban las fortalezas conquistadas a los musulmanes, que eran de gran tamaño. “Cuando los cristianos tomaban estas construcciones, rápidamente levantaban en el interior la torre del homenaje, la iglesia y los otros elementos que necesitaran”. En esos trabajos participaron muchos alarifes mudéjares. “Las tierras conquistadas estaban pobladas por musulmanes y a las órdenes les interesaba cuidar a los que eran buenos en algunos oficios, como los alarifes”.

En contra de lo que pueda parecer al verlos dominar el horizonte, “al levantar los castillos se cometían muchas chapuzas”, añade Gallego. “Se hacían muy deprisa porque había que defender la posición ganada. Se podía tardar seis o siete años en construirlos, obras en las que trabajaban mujeres y niños. Para muchas personas ver levantar un castillo debía de ser el acontecimiento de sus vidas, con 200 personas trabajando a la vez”.

En el perímetro del castillo había iglesias, lógicamente fortificadas, llamadas castrales, de las que habló José Arturo Salgado, doctor en Historia del Arte y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. “Sus muros eran gruesos y solían tener una cripta, como lugar de memoria para los fallecidos”. Un caso excepcional es el castillo de la Estrella, en Montiel (Ciudad Real), de la orden de Santiago, que tuvo dos iglesias en su recinto.

La profesora Fracesca Español Bertran, de la Universitat de Barcelona, se ocupó de la actividad de las órdenes militares en la Corona de Aragón, donde se levantaron algunas iglesias “con voluntad de forma”, las que recordaban a la basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén por su planta circular, aunque fueron las menos. También se refirió al “colosal” monasterio de Sijena, fundado en 1187, cuya promotora fue también una mujer, doña Sancha, reina de Aragón.

Por último, Julio Vázquez Castro, de la Universidade de Santiago de Compostela, se fue al otro extremo peninsular para hablar del legado románico de las órdenes en Galicia, un territorio que estaba alejado de la lucha contra los musulmanes. “Sin embargo, las órdenes llegaron a poseer un 20% del territorio gallego, siempre en zona rural”. Estas milicias servían de retiro a los veteranos. Vázquez subrayó la labor de la Orden de San Juan en Portomarín (Lugo), que convirtió “en una villa pujante”. Allí se encuentra la iglesia de San Nicolás, una construcción fortificada que destaca por su altura, 16 metros, y la decoración de sus capiteles.

El profesor Vázquez señaló que en las tierras del arzobispado de Santiago no hubo presencia de estas órdenes (la de Santiago había nacido en Cáceres) debido a que el poder eclesiástico se oponía a repartir rentas y tierras con unos caballeros que no necesitaba. Sin embargo, como ironía del destino, con los siglos, “la orden de Santiago difundió su conocida insignia por toda España, Europa y América”, la famosa “cruz espada” de color bermejo. Hoy es el logotipo que está en el escudo de la ciudad compostelana, en su equipo de fútbol e impreso en cualquier souvenir que se compre allí, una camiseta, un llavero, una concha de peregrino, y por supuesto, en la tarta de Santiago.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.