¿Qué hace una alpargata del siglo XIII en un nido de quebrantahuesos? Un hallazgo insólito de objetos acumulados por las aves durante cientos de años

Un grupo de investigadores del CSIC halla indumentaria medieval, la punta de una ballesta, hondas y huesos en estos habitáculos centenarios que dan información valiosa para la reintroducción de la especie

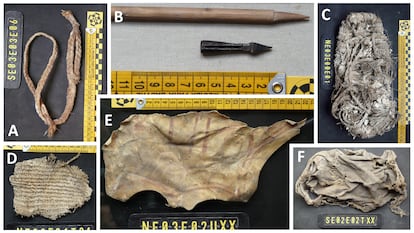

Cuando el biólogo Sergio Couto de la Universidad de Granada comenzó a buscar nidos olvidados de quebrantahuesos en el sur de España ―de donde la especie desapareció hace entre 70 y 130 años dependiendo de la región― no imaginaba que se iba a topar con un insólito museo de historia natural. Los habitáculos de este buitre comehuesos construidos hace cientos de años guardaban tesoros inesperados: una alpargata de esparto completa de hace siete siglos (finales del siglo XIII); un fragmento de piel curtida y pintada de la misma época que se asemeja a una máscara; un resto de cestería del XVIII; una flecha de una ballesta; cuerdas, aparejos para los caballos, hondas …, entre miles de trozos de huesos de ungulados que forman parte de su dieta o cáscaras de huevo. El estudio se ha publicado en la prestigiosa revista Ecology.

Un equipo de investigadores ha analizado 12 nidos abandonados de la curiosa necrófaga de dieta osteófaga (a base de huesos) y ha sometido algunas piezas a la prueba del carbono-14, que ha permitido datarlas. “Los quebrantahuesos acumulan generación tras generación objetos que usan como material de construcción o para tapizar el cuenco del nido y proteger a los pollos durante la incubación”, explica Antoni Margalida, autor principal del estudio e investigador del CSIC del Instituto Pirenaico de Ecología. Un comportamiento que diferencia a esta especie, que vive entre 20 y 30 años, de otras de buitres que regurgitan la comida y apenas acarrean material para construir el nido.

Los restos encontrados reflejan sus hábitos de vida y se han mantenido en buenas condiciones debido a que los quebrantahuesos construyen los nidos en lugares protegidos, en cuevas o en refugios rocosos con unas condiciones microclimáticas adecuadas.

Esta afición a almacenar permite conocer la etnografía de los grupos humanos que vivían en esos momentos en la zona, pero además “ofrece una información de suma importancia para la recuperación de la especie, en cuanto a su posible distribución, a la selección de lugares de liberación adecuados o a la priorización de iniciativas para la conservación del hábitat”, aporta Margalida. La especie ya se está reintroduciendo en varios puntos de España.

El quebrantahuesos está en peligro de extinción y solo cuenta con 309 parejas reproductoras en Europa, 162 de ellas en España, casi el 90% en los Pirineos. La persecución humana con veneno y caza de la primera mitad del siglo pasado redujo su población de forma drástica.

Una vez localizados los habitáculos, el equipo científico llevó a cabo una intensa investigación entre 2008 y 2014. Se recuperaron 2.483 piezas: 2.117 restos de huesos, 43 de cáscaras de huevo, 25 artículos de esparto realizados por el hombre, 86 pezuñas de los animales que comen, 72 restos de piel, 11 de pelo y 129 restos de ropa. La mayor parte de ellas (85%) están relacionados con la dieta de la necrófaga (huesos) o con procesos reproductivos (huevos) y el resto (9,1%) son materiales que seguramente acumularon durante la construcción del nido.

El resultado fue inesperado, sobre todo por la cantidad de “objetos apasionantes que empezaron a aparecer, porque lo normal es encontrar huesos”, explica la arqueozoologa Ana Belén Marín, directora del grupo EvoAdapta de la Universidad de Cantabria, especializada en el análisis de restos de animales en los yacimientos arqueológicos y coautora de la investigación. “Lo analizamos como si fuera una excavación, por capas de 10 centímetros de espesor, lo que permite conseguir un track de acumulación a lo largo del tiempo”, añade. De momento se han datado pocas piezas, pero el equipo continúa con la investigación del abundante material encontrado.

La memoria de los mayores

El interés de Couto por rastrear la historia del quebrantahuesos en el sur de España se despertó al colaborar en el proyecto europeo Life de reintroducción de la especie en esta comunidad en 2006. “Inicié de forma personal la búsqueda de los nidos históricos, que ocuparon quebrantahuesos durante cientos de años y que habían caído en el olvido”, cuenta.

Couto se sumergió en los libros de los naturalistas que visitaron las sierras de Andalucía en el siglo XVIII y XIX y dejaron tras de sí “unas historias muy detalladas, que ilustraron con fotografías en blanco y negro”. Consultó a las personas mayores de la zona “de 70, 80 años, que se acordaban porque habían convivido con la especie o porque algún pastor les había comentado algo”. Habló, además, con naturalistas que trabajan en la actualidad siguiendo a especies rupícolas, que viven en zonas rocosas. Así comenzó a armar el puzle, que le llevó a él y a su equipo a emprender una investigación de años que todavía continúa.

Si alguien le hablaba de algún nido, se desplazaba al lugar armado con telescopio y cámara fotográfica. “Un nido nuevo tendría lana, ramas…, pero lo que nos da la pista de que estamos ante uno histórico son las tizas, que son excrementos blancos, porque esta especie se alimenta principalmente de huesos, que digieren gracias a que el ph de su estómago es muy ácido y hace que en 24 horas digieran un hueso”, describe.

Para llegar a algunos de los nidos, situados en cortados, se necesitaron equipos de escaladores de agentes de medio ambiente y de los propios investigadores. Son nidos de grandes dimensiones, que pueden tener “tranquilamente” tres metros de diámetro y llegar hasta los seis metros y una altura de metro y medio. Con el abandono y el paso del tiempo, las ramas de los nidos van desapareciendo, pero quedan restos de la alimentación y manufacturas humanas.“Es curioso como les gusta a estas aves el esparto, un material utilizado por el hombre desde hace siglos”, añade el biólogo Couto.

Los construyen casi siempre en roca caliza, en paredones muy grandes que cuentan con cavidades que los quebrantahuesos usan como habitaciones, algunas más pequeñas de un metro por dos, otras de tres por tres”, explica Couto. Lo importante es que allí “no llueve ni entra el viento, no hay otros animales pisoteando, no crece casi vegetación… son lugares muy protegidos, con temperatura constante tanto en verano como en invierno”.

También se pueden realizar análisis químicos de los excrementos −“el hueso digerido es puro carbonato cálcico”− en los que se comprobará “qué tipo de contaminantes existían, si consumían minerales tipo hierro o magnesio que hubiera en el medio y ver cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo”, añade la arqueóloga. Al mismo tiempo, el estudio de los restos de las cáscaras de huevo antiguas permiten llevar a cabo estudios toxicológicos comparativos con muestras actuales más expuestas a pesticidas y otros contaminantes para ver cómo ha evolucionado el medio.

Los científicos puntualizan que el quebrantahuesos podría considerarse un bioindicador de excepcional valor para la monitorización a largo plazo de los ecosistemas y la investigación en diferentes disciplinas.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.