Pedro Bermudo, el español que inventó el lenguaje de Dios en 1653

Una obra de teatro rescata la asombrosa historia del religioso que creó una lengua universal de números: su ser supremo era III.1, el unicornio, XIV.5; la cerveza, XX.2

El llamado “último genio universal”, el filósofo y matemático alemán Gottfried Leibniz, mencionó en un escrito de 1666 a un “cierto español” misterioso que había sido pionero entre sus contemporáneos en intentar crear una lengua común para toda la humanidad. Ese enigmático hispano, relataba Leibniz, había presentado en Roma en 1653 un “ingenioso” método, basado en convertir los conceptos esenciales de la vida en una especie de lenguaje matemático, con una combinación de números romanos y arábigos. Durante siglos, aquel revolucionario personaje español permaneció anónimo, pero el historiador Ramón Ceñal desenmascaró su identidad en 1946: se trataba del jesuita español Pedro Bermudo, nacido en 1610 en La Puebla de Montalbán (Toledo) y fallecido en Madrid a los 74 años. Una obra de teatro en su pueblo rescata ahora la asombrosa historia de este personaje totalmente olvidado.

La propuesta de Bermudo ocupaba una sola hoja. El religioso sugería agrupar los conceptos en 44 clases fundamentales, que se escribían con números romanos. Los peces pertenecían a la XVI. Dentro de cada clase, incluía unas pocas decenas de términos específicos habituales, que a su vez se etiquetaban con un número arábigo. La merluza sería XVI.12. . Sus 44 clases reflejan sus inquietudes: la I estaba formada por los elementos, como el fuego, el viento y el infierno; la II, por entidades celestes, como las estrellas y los rayos; la III, por entidades intelectuales, como Jesucristo y el alma. Su Dios era III.1. Lucifer, II.5. El amor, VIII.1. El unicornio, XIV.5. La cerveza, XX.2.

Cuando tenía 43 años, Pedro Bermudo presentó su propuesta en Roma con el interminable título Arithmeticus nomenclator [Nomenclátor aritmético], mundi omnes nationes ad linguarum et sermonis unitatem invitans [invitando a todas las naciones del mundo a la unidad de lengua y discurso]. Authore linguae (quod mirere) Hispano quodam, vere, ut dicitur, muto [siendo autor de la lengua, lo cual te sorprenderá, un cierto español verdaderamente, como se dice, mudo]. Esta hoja está desaparecida, pero se conoce su existencia gracias a otro jesuita coetáneo, el alemán Gaspar Schott, que publicó un análisis de la idea, aunque aseguró que no recordaba el nombre de su autor español.

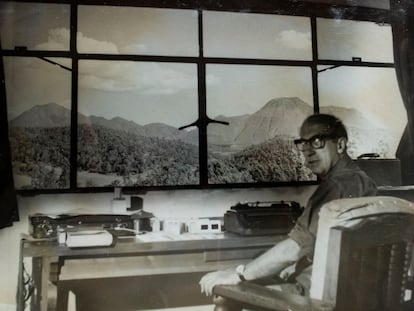

Bermudo se esfumó de la memoria colectiva, incluso en su pueblo. Otro paisano de la localidad toledana, Jesús Pulido, profesor de lengua española en la Universidad de Varsovia (Polonia) ya jubilado, recuerda que hace 15 años se quedó pasmado leyendo en el ABC un artículo sobre humanistas castellanomanchegos, en el que se mencionaba de pasada a un tal Pedro Bermudo de La Puebla de Montalbán, autor del “primer intento de elaborar en España una lengua universal artificial”. El nombre del jesuita no figuraba en ningún libro de historia de su pueblo. Pulido se puso a indagar de manera obsesiva y publicó en 2011 todo lo que averiguó en un artículo en la revista local, Crónicas, en el que denunciaba el “imperdonable” olvido durante siglos en su localidad natal. Bermudo había llegado a ser Procurador General de Indias en la Corte de Madrid, una especie de representante de las ciudades americanas ante el rey, pero había sido borrado de la historia.

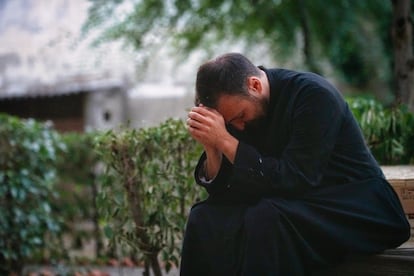

El dramaturgo Luis María García, de la compañía La Recua Teatro, recuerda que leyó aquella reprimenda y se inspiró para crear una pieza teatral, titulada Pedro Bermudo, o el lenguaje de Dios. Vestido con una sotana negra hasta los pies, durante un ensayo general, el actor que da vida al jesuita rememora el pasaje bíblico de la torre de Babel, en el que un ser supremo dispersa a los humanos y confunde sus lenguas para que no construyan una edificación hasta el cielo. “Cuando por nuestra soberbia, en Babel, Dios nos castigó con no entendernos y hablar mil idiomas, yo siempre me he preguntado: ¿Y qué lenguaje se hablaba antes de ese castigo? Sin duda, un lenguaje universal, el lenguaje de Dios”, proclama el actor, David López, ante la directora artística, María Elena Diardes.

“Fuimos castigados, hemos de arrepentirnos y enmendarnos, rechazar toda diferencia y volver a hablar un solo idioma, el lenguaje de Dios”, propone el supuesto Pedro Bermudo. La obra se representa hasta el 31 de agosto en el patio del convento de los franciscanos de La Puebla de Montalbán, dentro del Festival Celestina, unas jornadas en las que el pueblo entero se convierte en un escenario y alcanzan su cumbre el sábado por la noche, cuando los vecinos representan por las calles La Celestina, la tragicomedia de 1499 atribuida a otro pueblano, Fernando de Rojas.

El lenguaje universal de Bermudo se salvó gracias a Gaspar Schott, que lo detalló en su libro Technica curiosa, de 1664. Este jesuita alemán contó que había coincidido en Roma con un hombre que había publicado, en una única hoja desplegada, “un artificio nuevo, mediante el cual las lenguas de todas las naciones y pueblos del mundo ―y todos los métodos de escritura, por diversos que sean― pueden reducirse a una sola”. Schott pormenorizó el sistema y su vocabulario: la plebe era IV.13, una concubina, III.16; un elefante, XIV.2; el cerebro, XVII.2. Sin embargo, el alemán no dio un dato esencial. “El autor del artificio [...] es un varón docto e ingenioso de nuestra Compañía [de Jesús], español de nación, cuyo nombre se me ha olvidado”, afirmó. El matemático Leibniz, obsesionado con una lengua universal, conoció por Schott la propuesta del toledano, sin saber nunca quién estaba detrás.

La clave estaba escondida en el propio título de la hoja de 1653: Authore linguae (quod mirere) Hispano quodam, vere, ut dicitur, muto (siendo autor de la lengua, lo cual te sorprenderá, un cierto español verdaderamente, como se dice, mudo). Autor verdaderamente mudo, authore vere muto, autor Bermudo. La solución al enigma la difundió en 1946 el historiador jesuita Ramón Ceñal, en un artículo en la revista Pensamiento titulado “Un anónimo español citado por Leibniz”. Pero, ¿Bermudo era verdaderamente mudo o era solo un juego de palabras?

El especialista Gerhard Strasser está convencido de que el jesuita español era realmente “sordomudo”, y de que esta característica marcó su lengua universal. Strasser, profesor emérito de la Universidad Estatal de Pensilvania (EE UU), recuerda el contexto histórico. El latín comenzaba a perder su dominio como lengua mundial, especialmente en regiones en las que el movimiento de la Reforma protestante identificaba el idioma con la lengua de los corruptos papas. “Varios eruditos católicos se concentraron en crear un sustituto para el que empezaba a considerarse un medio de comunicación sospechoso”, señala Strasser, que estudió el caso de Bermudo para el libro La historia de la seguridad de la información (2007).

“Al mismo tiempo, la comunicación en las zonas recién evangelizadas, en particular en Sudamérica, evidenciaba claramente los límites del latín como lengua franca con los habitantes nativos de esos territorios”, subraya el profesor. Varios jesuitas, como el alemán Atanasio Kircher en 1663 y el francés Philippe Labbe ese mismo año, se lanzaron a proponer nuevas lenguas universales. El español Pedro Bermudo lo hizo una década antes. “La característica singular de su sistema era la división del mundo conocido en 44 clases, que probablemente estaban influidas por los manuales para la instrucción de sordos en la España del siglo XVII”, especula Strasser. Había una clase para las aves (XV), otra para los árboles (XXX), otra para los metales (XXVI), otra para los lugares (XXXVII). Hispania era XXXVII.2.

El primer manual en el mundo sobre el arte de “enseñar a hablar a los mudos” se publicó en Madrid en 1620, firmado por Juan de Pablo Bonet, un funcionario de la Corona española. “El incesto en la corte dio lugar a un elevado número de sordomudos, quienes, debido a su estatus noble, debían ser atendidos con la ayuda de estos lenguajes combinatorios, cuyas palabras individuales podían combinarse para crear el lenguaje de Bermudo”, hipotetiza Strasser. “Pedro Bermudo, el sordomudo, estuvo a la vanguardia del desarrollo de nuevos lenguajes matemático-combinatorios que influyeron notablemente en el pensamiento filosófico de la segunda mitad del siglo XVII”, aplaude el experto de la Universidad Estatal de Pensilvania.

El profesor Jesús Pulido, sin embargo, cree que lo del “autor verdaderamente mudo” era simplemente una broma de su paisano. En la obra de teatro, Pedro Bermudo no es mudo. En el patio del convento de los franciscanos de La Puebla de Montalbán, el actor con sotana, bajo la sombra de un níspero, repite una frase con solemnidad: “Fuimos castigados, hemos de arrepentirnos y enmendarnos, rechazar toda diferencia y volver a hablar un solo idioma, el lenguaje de Dios”. O de III.1.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma