La casa de José Donoso en Calaceite

Un recorrido por el pueblo español en el que vivió el escritor chileno. El Ayuntamiento aragonés no puede intervenir la vivienda en ruinas porque sigue a nombre de una propietaria fallecida

A media tarde aragonesa, al cobijo de una sombra solitaria, Antonio Monreal apunta a lo más alto de una casa vecina y recuerda el golpe de los dedos de José Donoso sobre la máquina de escribir hace más de medio siglo.

–Clac, clac, clac se podía escuchar a las cuatro de la mañana o a las siete de la tarde desde el tercer piso–, dice Monreal–. Me preguntaba, ¿cuánto trabaja este señor?

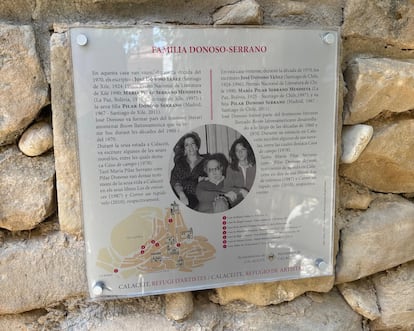

Era 1971 y Donoso, su esposa, María Pilar Serrano, y su hija adoptiva, Pilar, se habían mudado a Calaceite, en las entrañas de la provincia de Teruel, 200 kilómetros al oeste de Barcelona. Allí, en ese tercer piso que mucho antes de ser su estudio fue un gallinero medieval, Donoso escribió Historia personal del boom (Anagrama, 1972) en un intento por definir un fenómeno literario y jerarquizar un grupo de novelistas latinoamericanos del que se sintió excluido.

Enclaustrado, entre paredes del siglo XVII, síntomas de un cuadro depresivo y la úlcera que le persiguió a donde quiera que fuera, Donoso concibió también Tres novelitas burguesas, Casa de campo, los versos calaceitanos incluidos en Poemas de un novelista, el bosquejo de Lagartija sin cola y el final de El jardín de al lado.

Es un martes de verano, una ola de calor abrasa a España. Quizás, esa sea la razón por la que ningún turista se asoma por las calles empinadas, ningún lector rastrea vestigios de los años más prolíficos de Donoso fuera de Chile. El silencio al que Donoso volvió, incluso después de que la familia cambió de residencia en 1975, gobierna el ánimo del pueblo.

Monreal, de 63 años, se aleja de la sombra que nace de las piedras de su casa y se acerca a la sombra al pie del ciprés de 30 metros de altura que aún vigila la que alguna vez fue morada de los Donoso. Le sigue el paso Mercè Gimeno, dueña de la única librería en Calaceite y quien en su niñez recibió clases de inglés de María Pilar.

Gimeno, de 61 años, contempla la fachada sin decir nada, sus ojos revisan uno por uno los desperfectos que en suma conjeturan un tema recurrente en la literatura del difunto autor: la decadencia. Las grietas empiezan en el pico del tejado, contornean la yedra que trepa la piedra, los marcos de madera podrida que encierran las ventanas empolvadas y llegan a la puerta principal, en forma de arco, por la que ya no desfilan novelistas, poetas, cineastas y periodistas.

Cuando Gimeno toca la puerta con los nudillos de la mano, el eco desde el interior ratifica el abandono.

Juan Miguel Monclús, alcalde de Calaceite, le dirá más tarde a EL PAÍS que la antigua casa de los Donoso es considerada hoy una ruina ordinaria, pues su reparación superaría el 50% del coste de una construcción nueva. El plan, contará Monclús, es que la casa sea restaurada, hacer de ella un museo, en el que se preserve el paso de Donoso por Calaceite, y sirva de residencia para jóvenes artistas.

Pero el Ayuntamiento afronta varios problemas para llevar a cabo su plan. Temen que, debido a su deterioro, la casa empiece a derrumbarse y presente un peligro a la seguridad pública. En ese caso, la casa sería declarada una ruina inminente, de manera que un especialista estimaría la conservación del patrimonio o su demolición.

Monclús dirá que el Ayuntamiento no puede intervenir porque la casa sigue a nombre de una propietaria fallecida, con cuyo descendiente directo no logran comunicarse desde hace más de un año y medio. Por ahora, esperan que responda antes de que la casa sufra más daños. Monclús calcula que la restauración de la casa equivaldría al 15% del presupuesto anual de Calaceite, que alcanza los 2.700.000 euros (unos 3.000 millones de pesos chilenos).

Al lado del ciprés en el frontis de la vivienda, Monreal sopla el polvo de una escultura de acero que fue inaugurada el 5 de octubre de 2024 en conmemoración al centenario del nacimiento de Donoso. El Ayuntamiento de Calaceite, la Embajada de Chile en España y la Fundación Chile-España financiaron la escultura a cargo del artista Felipe Hermosilla.

La base de acero de la escultura simula el plano de Calaceite y de ella se erigen libros abiertos, cual edificios, que, a simple vista, por culpa del tiempo, se oxidaron. Donde se ubicaría la antigua casa de los Donoso dentro de la geografía escénica, sobresale otro libro abierto, este más alto y con un calado del mapa chileno, el único de ellos de acero inoxidable.

–¿Ves esas cortinas viejas, demacradas que han perdido color?–pregunta Monreal–. ¡Se las regaló Vargas Llosa, el otro escritor del boom, el que vino a Calaceite por Donoso!

Gimeno asienta la cabeza, es verdad, dice, y no contiene la sonrisa. Había olvidado que su padre, Amadeo Gimeno, herrero del pueblo, instaló las barras metálicas por las que Donoso desplazó las cortinas rojas, granate, de Vargas Llosa, en una nueva jornada frente a la máquina de escribir.

La única casa con jardín

Pedro Peris, secretario e interventor de Calaceite, lleva en una mano notas adhesivas en las que hace unos minutos escribió números que revelan un orden preestablecido, además de nombres, palabras sueltas, con las que investiga un tiempo que no es el suyo: Donoso, Bellmunta, licencia de obras, ruina, Jane.

Hace varios siglos, cuando Calaceite se liberó del orden militar y religioso que la gobernó, en casas consistoriales, como la que hoy alberga el Ayuntamiento, y por la que Peris baja escaleras y camina de memoria, se construyeron cárceles donde se encerraban a autores de homicidios, raptos de mujeres, castigados, según el viejo estatuto, con pena de muerte.

–En la primera planta hay una que se exhibe para los turistas–dice Peris–. Esta [en el sótano] también era una cárcel, pero ahora es nuestro archivo.

Aún en Barcelona, Donoso recibió cartas de Didier Coste, traductor al francés de El obsceno pájaro de la noche (Alfaguara, 1970), llenas de preguntas por los chilenismos que componían la novela. Frente a la exasperación que supuso la demora de la correspondencia para él, Donoso viajó a Calaceite, donde Coste vivía. Donoso se enamoró de los caminos estrechos, casas y portales de piedra, los campos de olivo y almendras y, a lo lejos, el relieve montañoso de la Matarraña.

La familia Donoso pagó 600 dólares (unos 570.000 pesos chilenos) por tres viviendas en ruinas que adaptaron en una sola, sobre la calle Bellmunta en enero de 1971, según registros municipales.

Peris sigue las coordenadas, halla archiveros y revisa documentos como una solicitud de licencia de obras, a nombre de Donoso en 1983, que detalla un arreglo general del tejado y una instalación de machihembrado en vez de cañizo. El gestor de la reparación fue Juan José Monclús, padre del actual alcalde de Calaceite. Ocho años después, la casa de Donoso fue declarada como ruina por primera vez, de manera que el Ayuntamiento contactó al escritor chileno, ya lejos de Calaceite, y le informó sobre el estado de su inmueble.

Vecinos que jugaron con Pilar dentro de la casa, como Gimeno y como Monreal, hace más de 50 años, coinciden en su descripción: al entrar, hacia la mano derecha estaba la cocina, hacia la izquierda el salón y los grandes escalones que conducían a las habitaciones y el jardín en la segunda planta.

La de los Donoso era la única casa con jardín en todo el pueblo y allí se enterró a Peregrine, el perro pug de la familia, que aparece en la portada de la primera edición de Historia personal del boom. En Calaceite, de larga tradición de crianza de perros de caza, Peregrine fue el primero de uso doméstico. El primer llamado telefónico internacional lo hizo Donoso. Es lo que aún se cuenta con asombro en el pueblo.

Peris retira con repentina sutileza un papel cebolla de un archivador. Su rostro es aquel que anticipa el descubrimiento. Es una carta escrita por el propio Donoso desde Santiago el 6 de septiembre de 1991:

–Esa casa es todo un problema para mí. Aunque en la escritura yo figuro como propietario, en realidad no lo soy, sino que lo es mi amigo (¿o ex amigo?) John Elliott, un norteamericano muy amigo mío, con el que hice la universidad, que la compró por estar yo allí más que nada, pero que jamás la ocupó, ni se decidió a arreglarla. Resulta que este amigo mío ha desaparecido: no sé si ha muerto, si ha cambiado de lugar de residencia, dónde vive su familia, en fin, no ha dejado ni rastros.

En el libro de cuentos Veraneo (Editorial Universitaria, 1955), Donoso dedicó Dos Cartas a John B. Elliot, compañero suyo en la Universidad de Princeton, donde ahora se almacena una colección de archivos correspondientes al Premio Nacional de Literatura chileno. Elliot donó el manuscrito mecanografiado de El jardín de al lado (Alfaguara, 1981), que incluye correcciones, a la Biblioteca de la Universidad de Princeton el 3 de marzo de 1982. Elliot no murió en 1991 como Donoso especula en su carta al Ayuntamiento de Calaceite, sino en 1997.

Según expedientes municipales, la casa de los Donoso fue adquirida por Jane Duval, una mujer de origen británico, por un poco más de 1.000 dólares (uno 950.000 pesos chilenos). Hay quienes recuerdan a Jane, risueña, ganándose la vida tejiendo y vendiendo jerséis y enseñando inglés, de largas caminatas por los campos de Calaceite, a donde su hijo, Silas Alexander, llegó después de que ella muriera en 2013.

Vecinos que conocieron a Silas, y que han servido de interlocutores entre el Ayuntamiento y él, dicen que manifestó interés en restaurar la casa, pero que desde hace más de un año que no contesta correos electrónicos. Un familiar de Silas no respondió la solicitud de una entrevista.

Un empuje al progreso

El campaneo de la iglesia advierte la hora en punto y, en la parte alta del casco histórico, Calaceite encarna lo que los datos demográficos dicen sobre su historia reciente: en 1971, cuando los Donoso llegaron, había 1.403 habitantes, hoy sólo quedan 972.

Pero a poco del atardecer aragonés, Susana Frigeiro, de 74 años, se asoma por una de las calles empinadas, merodea en el silencio, a la espera de toparse con la casa de los Donoso. Ha viajado hasta el Bajo Aragón desde Londres, alentada por el auge del turismo rural español, con el afán de visitar un pueblo de arquitectura medieval por día.

Según la Oficina de Turismo, un aproximado de 1.350 personas visitan Calaceite a la semana.

–No quería conducir durante la noche, pero no quería irme sin ver la casa de Donoso– dice Frigeiro. ¿Sabes dónde está?

Isel Monclús, concejal cultural en Calaceite, le dirá más tarde a EL PAÍS, que Donoso fue el primero en comprar una casa en Calaceite, en contratar una trabajadora doméstica, por lo que su figura trasciende tan solo la del escritor encerrado en su altillo, imaginando y escribiendo novelas, pues representó más que eso, un empuje al progreso, hacia las modernidades.

Aunque Frigeiro ya sabe dónde está la casa de los Donoso, cree conveniente, primero, tomar un descanso en la Plaza de los Artistas. Mucho antes de que pueblos de menos de 15.000 habitantes busquen remediar su despoblación con el turismo, impulsados por la fundación de Los Pueblos Más Bonitos de España, la llegada de los Donoso convirtió a Calaceite en un punto de encuentro cultural.

Entre la década de 1970 y 1980, era común ver a Donoso pasear por la Plaza España, frente al Ayuntamiento, o la calle Maella, junto a Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Jorge Edwards, Luis Buñuel, Luis Goytisolo y Juan Benet. También hubo quienes, al forjar relación con Donoso, se mudaron a Calaceite como Elsa Arana, periodista peruana-boliviana, y Mauricio Wacquez, escritor chileno, a quien también se le recuerda con una escultura en la Plaza de los Artistas.

Frigeiro se interesa por la alegoría en cerámica de la poetisa Teresa Jassà y los versos grabados en piedra del poeta Ángel Crespo. Ya en casa de los Donoso, antes de volver a la carretera, Frigeiro pide una fotografía frente al ciprés.

Hacia el fin de la jornada laboral en Calaceite, cuando se ha perdido toda esperanza de dejar registro del estudio en el que Donoso trabajó, José Manuel Anguera, de 64 años, camina, como quien activa la memoria, rodeado de tableros de madera en el piso y contra las paredes, montículos de serrín, mientras se excusa por lo que él llama desorden.

Esta es la carpintería, situada en la Plaza Santiago Vidiella, vigente desde 1922, donde Donoso solía pasar las tardes junto al padre de José Manuel, de igual nombre que el suyo.

–Donoso le decía a mi padre maestro porque aparentemente en Chile aquel que tiene un oficio es un maestro–, dice Anguera. –Mi padre siempre contaba la historia de ese día que le dijo a Donoso, sentado en ese taburete donde tú estás sentado ahora, que observara cómo se cortan las cuñas y después lo puso a prueba–.

Cuando Anguera termina la demostración de cómo se cortan las cuñas, va en busca de una hoja de papel. No olvida que lleva un lápiz en la oreja izquierda. Dibuja lo que, en un principio, son rectángulos de distintas medidas, pero luego los une entre sí con un travesaño de madera: es el escritorio que su padre construyó para Donoso.

–Al estudio se subía por una escalera de gato, él abría una portilla, entraba encogido y se sentaba frente al escritorio–, dice Anguera. –Mi padre puso un tablón encima, de un grosor de seis centímetros, un poco inclinado, inspirado en las mesas en las que se mataban a los cerdos en el pueblo–.

Anguera lamenta que no haya una fotografía de su padre junto con Donoso en la carpintería. Efusivo, de repente, recuerda que sí hay una dedicatoria. Es la que está escrita en Donde van a morir los elefantes (Alfaguara, 1995), último libro de Donoso en vida, cuya primera hoja dice en cursiva: Para el inmortal maestro Anguera y familia, con la amistad de toda una vida, un abrazo. La fecha es el 13 de diciembre de 1995, la última visita de Donoso a Calaceite, casi un año antes de su muerte en Santiago.

–Hombre, si conservan la casa, ¿habrá que conservar el escritorio también no?–, dice Anguera.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Más información