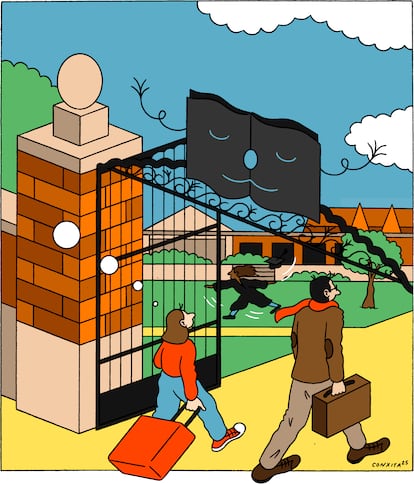

La universidad, ¿templo del saber o filón de historias?

El origen de la novela de campus se remonta a mediados del siglo XX. Desde entonces, se suceden los títulos que recrean la academia como un microcosmos estanco propicio para la proliferación de las manías y las tensiones sociales

En un momento en que los títulos universitarios se disputan más en los informativos que en las instituciones (quién de verdad tiene uno, quién encargó su tesis como quien encarga sushi, qué másteres o universidades privadas son un mero chanchullo), parece que las novelas de campus también han recobrado protagonismo en nuestras mesas de novedades. En la última temporada despuntaron cuatro, muy especialmente: Se acabó el recreo, de Dario Ferrari (Libros del Asteroide), pero también Los últimos americanos, de Brandon Taylor (Chai Editora); Queridos miembros de la junta, de Julie Schumacher (originalmente publicada en 2014, pero traducida el pasado año por Piel de Zapa), y El problema mente-cuerpo, de Rebecca Goldstein (original de 1983, recuperada por Plot).

Triunfa en redes la estética ‘dark academia’, que combina ambientaciones elitistas con lo gótico

Este interés por la universidad no es el único espacio de lo académico en la cultura, pues el curso 2024-2025 fue quizás el del auge (y próximo agotamiento en cliché) del dark academia, una estética popularizada en Tumblr e Instagram desde hace una década que combina ambientaciones universitarias elitistas con lo gótico, lo truculento y lo fáustico (aunque su Fausto sea en ocasiones algo superficial y mainstream). Su punto de partida es El secreto, de Donna Tartt, una novela que fijó el modelo para estas “otras novelas de campus”: estudiantes brillantes (usualmente de humanidades y moralmente ambiguos) atrapados en tragedias en las que se combina lo mórbido con lo intelectual. La estela de El secreto, que va más allá de lo literario y propone playlists musicales, combinaciones de ropa que una podría llevar en un campus del siglo pasado o ideas de decoración, ha dado cabida a algunos de los superventas anglosajones de la pasada década, como Bunny, de Mona Awad (una crítica macabra a la amistad femenina, las sororidades y los centros de escritura creativa), o Todos somos villanos, de M. L. Rio (una copia descafeinada de El secreto que fue bastante popular en Norteamérica).

Pero, más allá de la estética dark academia —que usa a la universidad como una ambientación elitista y seductora para historias truculentas o propuestas de outfits en los que abunda el tweed—, ¿qué es una novela de campus? Diría que una novela de campus no es aquella que sucede en una universidad, sino aquella en la que la universidad sucede y despliega sus miserias. No debe ser mero escenario, sino el tema explícito, así como la vida, la política o la idiosincrasia universitaria. Es por esto que, aunque existían novelas que sucedían en una universidad antes de los años cincuenta, se suelen considerar a Lucky Jim, inglesa, de Kingsley Amis, y The Groves of Academe, estadounidense, de Mary McCarthy, como las dos obras que abren el campo, pues en ambos casos los protagonistas son parte integral del entorno universitario y sus problemas morales y vitales tienen que ver justo con la universidad, lo que convierte a la institución (o a la vida del académico en cuestión) en un objeto puramente literario.

Que ambas novelas fundacionales sean del ámbito anglosajón nos da una pista de por qué el género se ha desarrollado justo ahí, pese a que todos los países del mundo, incluido España, tienen un rico entorno universitario: a diferencia de aquí o en otros países, la experiencia del campus norteamericano es más absorbente y completa, pues los estudiantes suelen mudarse a una ciudad lejana a la suya en la que comparten habitación y vida con desconocidos durante los tres o cuatro años del ejercicio universitario. En consonancia, muchos profesores suelen habitar esas ciudades aledañas en las que solo alternan con estudiantes u otros profesores como ellos. Que lo que para mucha gente ya es su vida (los entuertos académicos) sea de facto su vida (pues no hay escapatoria posible en kilómetros a la redonda) es gasolina no solo para el delirio, sino para la novela de campus. Si ya aquí la universidad es un entorno extremadamente absorbente, imaginadlo si todos vuestros vecinos fueran doctores en semiótica o aspirantes a becario. Es extraño para un madrileño o barcelonés imaginarse saliendo de su casa para estudiar, pero no para un neoyorquino, al que quizás su trayectoria universitaria lo lleva a la costa oeste o al pueblo más perdido de América como única posibilidad de entrar en una universidad de la Ivy League.

De hecho, algunas de nuestras más célebres expresiones de la novela de campus hispana (Todas las almas, de Javier Marías; El enigma, de Josefina Aldecoa, o El inquilino, de Javier Cercas) tratan precisamente de profesores que viven o visitan un campus al otro lado del Atlántico. Pese a todo, más allá de estos casos con profesores in itinere, la novela de campus escrita en castellano nos ha dado algunos ejemplos como El camino de Ida, de Ricardo Piglia; Carlota Fainberg, de Antonio Muñoz Molina; El vientre de la ballena, también de Cercas; Sensación térmica, de Mayte López, o Naturaleza casi muerta, de Carme Riera (y podríamos encontrar pinceladas del género en clásicos como El árbol de la ciencia, de Baroja, o en Nada, de Laforet).

Ya sea en los clásicos americanos o en sus traducciones locales, la novela de campus siempre sostiene ciertos temas y motivos. Para empezar, en ellas suele predominar un tono satírico, irónico y crítico con las manías que habitan la academia, un tono que a veces roza el esperpento al describir a los tipejos con los que los protagonistas se encuentran (y en los que pueden convertirse): los que se mueven por el interés, los presos del sistema que critican, los inseguros y pedantes, los narcisistas, los precarios tan ansiosos de validación que consienten trabajar gratis. Grandes ejemplos de este tono son la trilogía académica de David Lodge; Posesión, de Byatt; el fragmento académico de Ruido de fondo, de DeLillo; el triste retrato de Pnin, de Nabokov; el provincianismo en Indignación, de Roth, o las comodidades decadentes del Zafarrancho en Cambridge, de Sharpe. Estas novelas nos enseñan lo siguiente: los académicos son, en general, una panda de viciosos obsesionados, o bien con su éxito personal, o bien con una parcela del conocimiento que a nadie le importa, pero por la que serían capaces de pisar cuellos, malversar, incurrir en fallas morales o pretender que hablan un idioma que no conocen. La universidad es un mundo cerrado sobre sí mismo en el que la mezcla de inteligencia y autocomplacencia genera con una frecuencia alarmante escenas grotescas para vivirlas e hilarantes para contarlas. De los últimos hits de novela de campus, los párrafos más brillantes de Se acabó el recreo pertenecen a esta categoría, y nos gusta leerlos porque muchos de nosotros, lectores, también hemos puesto un pie en el mundo académico, y porque sabemos lo que significa obsesionarse con una menudencia intelectual que a nadie le importa un bledo y exhibir esa rareza como algo que certifica nuestro valor.

Otro de los tropos comunes de estas novelas es el retrato de tensiones sociales: aunque la universidad sea en teoría un espacio neutro, o que al menos hace por neutralizar ciertas diferencias y tensiones de la sociedad civil, lo que más bien consigue es una suerte de microcosmos en el que las correlaciones de fuerzas cambian sin que lleguen a desaparecer. Es muy difícil imaginar que el comentario del “negro humo” que da pie a La mancha humana, de Roth, tuviese el mismo tipo de impacto en un espacio no universitario, donde los movimientos sociales son también una forma de socialización, y lo cierto es que las novelas de campus tienden al retrato de dichas tensiones, ya sea para hablar de las contradicciones o las dificultades de sus protagonistas y en qué manera reflejan el afuera de la universidad (como en Sobre la belleza, de Zadie Smith; Los últimos americanos, de Brandon Taylor, Los Netanyahus, de Joshua Cohen, o La idiota, de Elif Batuman) o directamente como denuncia. Dentro de esta vertiente crítica, varios títulos se aproximan a uno de los problemas endémicos de la universidad el último cuarto de siglo, que son las relaciones románticas, sexuales o de acoso entre profesores y alumnas (mayormente entre profesores masculinos y alumnas femeninas y más jóvenes). Mi educación, de Susan Choi, lo narra desde la obsesión de la protagonista con su profesor, así como Blue Angel, de Francine Prose. Como contrapunto, en Vladimir, de Julia May Jonas, se invierten los roles y es una mujer madura la protagonista; en We Do What We Do in the Dark, de Michelle Hart, la relación es lésbica, y en They Never Learn, de Layne Fargo, una profesora joven perpetra una venganza feminista contra los profesores más babosos del campus asesinándolos discretamente.

Más allá de la crítica al sistema, la facultad es también un espacio de construcción identitaria

Más allá de lo crítico, la universidad también es un espacio de construcción identitaria, no solo por esa neutralidad-no-neutral, sino porque sus habitantes suelen tener entre los 18 y los 25 años y experimentan por primera vez algo parecido a la libertad. Muchos de nosotros, lectores, guardamos un lugar especial a la universidad en nuestro palacio de la memoria (y no podemos decir lo mismo sobre el instituto, donde quizás no lo pasamos tan bien como deberíamos). Nos gustan las novelas en las que los personajes buscan y encuentran un sitio, como en Stoner, de John Williams, o, más críticamente, en Regreso a Reims, de Didier Eribon. Nos gusta que personajes provincianos y torpes, pero muy inteligentes, acaban averiguando quiénes son y destacando por encima del resto, encontrando un sentido en la vida y un lugar en el mundo. Además, que sean estudiantes universitarios o profesores (y generalmente de humanidades) permite que los protagonistas sean unos pedantes inaguantables sin que se rompa la verosimilitud, pues todo el mundo sabe que los buenos estudiantes son vehementes y apasionados con sus ideas. El ejemplo estrella en esto es La trama nupcial, de Eugenides, que narra con gracia chascarrillos sobre la deconstrucción imposibles de creer en cualquier otro contexto; al igual que nos resulta familiar que en novelas como en la de Goldstein se reflexione sobre el futuro de la filosofía y su decadencia. ¿Quién no lo ha hecho siendo universitario?

Por eso no es casual que sigan llegando nuevos títulos. Este semestre literario promete continuar explorando la veta académica desde distintos registros y tonos: dentro del dark academia, Olivie Blake lanzará en octubre Girl Dinner, una historia excesiva que sucede en una sororidad (una asociación de campus femenina); mientras que en una vertiente más literaria Joyce Carol Oates regresa con Fox, sobre la desaparición de un profesor, e Ian McEwan con What We Can Know, una novela entre la ciencia ficción y el manuscrito encontrado. Dentro del panorama hispano, Luna Miguel publicará en noviembre Incensurable, un texto que se presenta como una conferencia universitaria sobre el placer y la censura alrededor de Lolita, de Nabokov.

Así, como microcosmos tanto en lo individual como en lo colectivo, la universidad permite explorar la relación entre el saber especializado y el mundo exterior, entre el campus y la ciudad, entre los académicos y los legos, y este vínculo funciona como metáfora de la relación más amplia entre los intelectuales y la sociedad. La novela de campus, en este sentido, puede leerse como una interrogación continua sobre el lugar del conocimiento en el tejido social; y así sucede en una novela de campus apócrifa como es Los mandarines, de Simone de Beauvoir, o Desgracia, de Coetzee, donde el campus sudafricano se convierte en un escenario para pensar las dinámicas de poder, la violencia y la identidad poscolonial. Es posible que esta sea la razón por la que seguimos leyendo —y escribiendo— novelas de campus: más allá de si tratan sobre la universidad como institución o como entorno vital, ofrecen una reflexión sobre el conocimiento y su vínculo con la vida. Nos permiten no solo rememorar los que para muchos han sido años dorados, reírnos de los intelectuales y de nosotros mismos, sino cuestionar el papel del pensamiento y la crítica en una sociedad en la que han desaparecido los intelectuales orgánicos.

Todo apunta a que la novela de campus no es una moda pasajera, ni un capricho estético, sino una forma persistente de preguntarnos por el lugar del saber sin perder por ello el sentido del humor. ¿Sirve de algo lo que aprendimos en la universidad? Buena pregunta.

Lista de lecturas

Se acabó el recreo

Dario Ferrari

Traducción de Carlos Gumpert

Libros del Asteroide, 2025

400 páginas. 24,95 euros

Los últimos americanos

Brandon Taylor

Traducción de Juan Nadalini

Chai, 2025

304 páginas. 20,90 euros

Queridos miembros de la junta

Julie Schumacher

Traducción de Alberto Moyano

Piel de Zapa, 2025

206 páginas. 21,84 euros

El problema mente-cuerpo

Rebecca Goldstein

Traducción de Héctor Abad Faciolince

Plot, 2025

372 páginas. 22 euros

El secreto

Donna Tartt

Traducción de Gemma Rovira

Lumen, 2014

776 páginas. 24,90 euros

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.