Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025: “No hay escritor que no sea malicioso”

El autor mexicano conversa sobre lo que significa el galardón y su pasión por la narrativa: “La novela se considera un género muy peligroso, porque es subversiva”

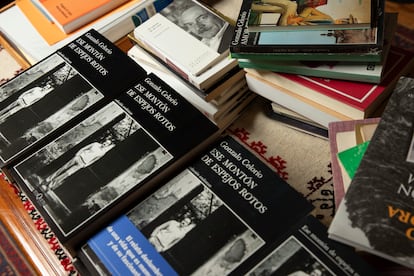

El escritor mexicano Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025, usa en sus memorias una sentencia que, cuenta, Montaigne escribió en las vigas de lo que él ha llamado el retiro ebúrneo del filósofo francés: “Disfruta del presente, lo demás no te incumbe”. El versículo adaptado del Eclesiastés bien podría definir lo que Celorio (Ciudad de México, 1948) ha llamado como la búsqueda de un carpe diem “invernal”, es decir, el aprovechamiento del presente con la llegada de la vejez. “Es poco el tiempo que nos queda para disfrutar la vida”, afirma en Ese montón de espejos rotos (Tusquets editores), su libro de memorias recién publicado y que coincide con la concesión del Cervantes.

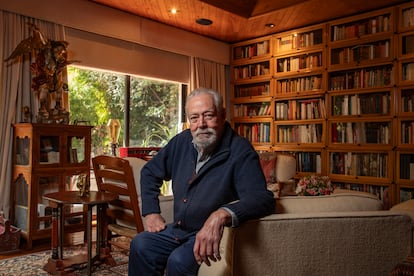

El escritor, director de la Academia Mexicana de la Lengua, se ha jubilado de una de sus pasiones, sus clases académicas, pero sigue activo en la escritura, a tal punto que a las memorias le acompañarán un libro que saldrá justo para presentarlo a finales de noviembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Incansable a pesar del peso que imponen los años, Celorio conversa sobre la vejez, su pasión por las palabras y su creación narrativa en esta entrevista realizada en la biblioteca de su casa, al sur de Ciudad de México, un recinto de dos plantas con todas las paredes repletas de libros, acompañantes como Balzac, García Lorca, Lope de Vega, Miguel Hernández, Juan José Arreola, Efraín Huerta, Rosario Castellanos, Juan Rulfo, Julio Cortázar y, como no, las obras completas de Miguel de Cervantes.

Pregunta. ¿Qué significa para usted recibir este premio?

Respuesta. Lo recibo con mucho entusiasmo, mucha ilusión y siento que tengo ahora, para decirlo en términos de un mito mexicano, el síndrome del Pípila, porque voy cargando una gran piedra que es toda la tradición de estos premios dados a personalidades tan importantes, que yo admiro muchísimo, y ahora estoy en este elenco y espero poder estar a la altura.

P. ¿Qué representa cargar esa piedra para usted como escritor?

R. Esta piedra es como la de Sísifo. Es decir, también se desmorona, pero por un lado es algo muy grato, muy feliz, muy estimulante y, por otra parte, es una responsabilidad fuerte, porque implica un gran compromiso con la literatura. Entiendo que este compromiso lo he vivido a lo largo de toda mi vida, porque como alguien dijo, soy un escritor integral, porque no solo he publicado ensayos y novelas, sino porque también he dedicado mi vida a la docencia y a la investigación académica.

P. El Cervantes ha coincidido con la publicación de sus memorias. Hay ahí una preocupación por el futuro, dice que es poco el tiempo que queda para disfrutar la vida y habla de un carpe diem invernal. ¿Cómo vive ahora cada momento?

R. El carpe diem sigue vivo y quizás mucho más vigente que cuando era joven, porque cuando se es joven uno no se da cuenta del transcurso del tiempo y piensa que es eterno. Pero va cambiando la correlación temporal entre el pasado y el futuro y antes tenía mucho futuro y ahora tengo mucho pasado y por eso escribo estas memorias. Soy un escritor memorialista, no solo en mis obras, donde hablo explícitamente de la memoria o presento mis recuerdos, como es este último libro, sino también en mi novelística, en la que hay una recuperación de la historia, en este caso de una historia familiar, pero que tiene también una dimensión más amplia.

P. ¿Por qué ese interés de ahondar tanto en la memoria?

R. No podemos saber bien quiénes somos si no sabemos bien quiénes fuimos o de dónde procedemos y quiénes son nuestros ancestros, cuáles son nuestras determinantes históricas. Pero esto no lo hago para recuperar el pasado nada más, sino también para entender el presente y para proyectar el futuro, aunque este futuro evidentemente se va haciendo día a día más escaso.

P. También ha dicho que escribe para olvidar.

R. Sí, esa es una especie de contradicción. Siempre me baso en un dictum de Juan Carlos Onetti que dice: “La vida no ha terminado, todavía hay esperanzas para el olvido”. Me parece que esto es importante, porque de la misma manera que uno recupera esa historia, también de alguna forma la exorciza.

P. En estas memorias habla de la muerte, primero con ironía y luego con temor, tanto por la pandemia de la covid-19 como por el cáncer en las cuerdas vocales que padeció. ¿Sigue ese miedo?

R. No, la verdad es que no. Ya asumí mi condición, porque con la pandemia se me vinieron encima muchas enfermedades, no solo el descubrimiento de este cáncer en una de las cuerdas vocales, que por fortuna quedó totalmente remitido y extirparon ese carcinoma a tiempo. Después de eso, se me recrudeció una enfermedad que tenía desde hace muchísimos años, desde hace casi 50 años, que es la que se llamaba síndrome de Reiter, que fue un médico nazi que hizo una gran cantidad de pruebas inyectando tifus en algún campo de concentración y mató a muchos judíos. Ahora se llama artritis reactiva, que es algo que se me presentaba antes de manera muy esporádica y que ahora más bien me ha dejado casi sin caminar, lo que es bastante terrible porque soy un hombre con un gran gusto por el viaje y por la movilidad. Entonces, el panorama no es precisamente muy saludable, pero el ánimo sigue vivo y sigue entusiasta, porque para mí la vitalidad está fundamentalmente en la escritura.

P. De hecho ha afirmado que no se retirará hasta que desfallezcan sus fuerzas y su lucidez. ¿Qué nuevos proyectos tiene en mente?

R. Esta obra que acabo de terminar me dejó un poco exhausto, es como una criatura que además es bastante voluminosa, es un libro obeso, que espero que pueda caminar bien por su cuenta. Al mismo tiempo que este libro está por publicarse otro que voy a presentar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que trata de un escritor al que mucho quise, que acaba de morir, y que era un amigo entrañable. Me refiero a Hernán Lara Zavala, un gran conocedor de la literatura inglesa, también un magnífico ensayista, además de novelista y cuentista. Y entonces ahora, un poco para hacer mi duelo, escribí este libro sobre él, que se llama Mi amigo Hernán. Después de haber parido estos gemelos ya ahora necesito descansar.

P. ¿Dónde traza usted la frontera entre lo vivido y lo inventado?

R. Es que no hay fronteras. La verdad es que todo aquello que se recuerda, que pertenece a la memoria de lo vivido, de alguna forma está tergiversado por el tiempo y por el lenguaje, porque el lenguaje no es la realidad, es un mecanismo para aprender la realidad. Creo que toda literatura de carácter histórico es ficcional, porque no hay otra manera, el lenguaje es ficcional. Toda literatura también, de alguna manera, directa o indirectamente, es autobiográfica.

P. ¿Qué riesgos implica convertir la experiencia personal en material narrativo?

R. No hay riesgos, al contrario, yo creo que más bien se crea una realidad que puede ser más real que la realidad referencial. Eso es una maravilla, la escritura finalmente es creativa y acaba por construir un mundo que puede tener más vitalidad, más vigencia, más realismo incluso que el que sirvió de punto de partida.

P. Su prosa es reconocida el cuidado del lenguaje. ¿Cómo es su trabajo con las palabras?

R. Una vez Carlos Fuentes me dijo que yo tenía voluntad de estilo. Y él también había dicho que si una novela no tenía voluntad de estilo a él no le interesaba. Porque efectivamente el estilo es el límite entre el verbo y la carne, decía por ahí alguno de estos teóricos franceses que estuvieron en boga hace algunos años. El estilo sí es una manera que nos define, que nos representa, que nos distingue de cualquier otro, porque el estilo no se puede copiar, se puede tener un estilo con muchísimas influencias, porque un escritor generalmente es también un lector. Mi estilo sí tiene que ver con la capacidad de exacerbar las posibilidades de la lengua de la manera más rica y más fecunda posible, porque lo que yo detesto un poco es la limitación, el castigo a la lengua cuando hay una riqueza extraordinaria y se utilizan muy pocas palabras.

P. ¿Qué papel juega el humor y la ironía en su escritura?

R. Son un par de elementos importantes, ciertamente, porque la ironía implica venir de regreso de las cosas y el regreso es más paródico y la parodia es muchas veces un homenaje. Tengo un par de libros que son la reunión de mis ensayos, que se llaman De la carrera de la edad, que es un verso de Quevedo. En los primeros ensayos todavía no había esta malicia, esta conciencia histórica, como para poder sobreponer la ironía, que es lo que ocurre en el segundo volumen.

P. ¿Cuánta de esa malicia hay ahora en su obra?

R. No hay escritor que no sea malicioso. No hay escritor ingenuo. La ingenuidad a lo mejor puede dar para el género lírico, pero no para la novela. La novela es un género sucio. Así lo describió Carlos Fuentes. Si tratáramos de someter a la novela a un canon limpio, pues sería un género anoréxico, porque la novela se nutre de todas las facetas de la realidad, las maravillosas y las terribles, las asquerosas, las deleznables.

P. ¿Cuándo decide que una novela ya está terminada?

R. Es que una novela no se termina, se abandona. Es decir, uno siente que ya recorrió el camino que tenía que recorrer. Es un ejercicio muy arduo el de la novela, porque exige disciplina y constancia. Esa es la gran diferencia que hay entre la novela y el cuento. Juan José Arreola decía que un cuento era como un diamante, pero una novela es la historia de la búsqueda de ese diamante.

P. ¿Cómo es esa búsqueda en su caso?

R. No tengo casi ninguna condición previa antes de escribir una novela. Es como lanzarse al mar sin cera en los oídos y estar dispuesto a oír el canto de las sirenas. Es una gran aventura y uno no sabe en esa aventura qué es lo que le va a ocurrir. Una novela se construye de una manera constante, pero menos predeterminada. No hay nada predeterminado en una novela.

P. Ha dicho que el exilio español fue su gran maestro. ¿Cómo influyó en su formación?

R. Muchos de mis maestros, cuando entré a la facultad, procedían del exilio español, traían el impulso propio de la actitud republicana, la semilla de la rebeldía frente a una imposición dictatorial como fue la de España durante toda la noche franquista. Y estos maestros para mí fueron muy formativos. Uno de ellos fue Adolfo Sánchez Vázquez, que fue un gran filósofo que vino en el barco Sinaia, donde publicaba poemas antes que textos filosóficos. Era un jovencito de 19 años con tanta timidez que no los firmaba con su nombre completo, sino con sus iniciales. También fue maestro mío Ramón Xirau, que era alguien que combinaba muy bien la filosofía y la literatura, era un gran poeta en lengua catalana. Y Luis Rius, que fue un maestro estupendo de literatura medieval. Tenían realmente una capacidad didáctica para hacernos entender y gozar, disfrutar la literatura castellana medieval, que era una maravilla.

P. También ha afirmado que la novela es un género libertario, ¿por qué?

R. La primera novela que se escribe en América es El periquillo sarniento de José Joaquín Fernández de Lizardi, el pensador mexicano, alguien que había escrito muchos textos, que era un gran periodista y que padeció muchas cárceles en la época colonial, en las postrimerías del virreinato. Cuando se promulga la Constitución de Cádiz de 1812, que garantiza la libertad de expresión, este señor se arranca porque ya no puede ser censurado. Y entonces escribe la primera novela en todo el continente. Creo que de eso voy a hacer mi discurso de aceptación del premio, de cómo se traicionó aquí a Cervantes, porque la novela no se consideró un género edificante, se consideró un género muy peligroso, porque la novela es subversiva. Una novela es algo que siempre reproduce la realidad, pero que siempre adopta una actitud crítica frente a esa realidad y eso obviamente no podía estar permitido en la época del virreinato, por eso digo que más que un género literario es un género libertario.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.